我没有采访过这么大胆的导演。

他的纪录片,第一个镜头就是黑夜中的违法事件,而他自己甚至就曾是其中一员——担任马夫,跟随父亲蒋美林运送非法开采的矿石。

那是10年前的事了,在完成制作、并确定不会给被拍摄者带来法律风险后,蒋能杰开始在互联网分享这部名叫《矿民、马夫、尘肺病》的纪录片。

他就是那个用豆瓣私信给观众发资源链接的导演,近乎行为艺术的做法,让电影迅速走红。

8.6分,10000多人评价,57000多人想看,登上了实时热搜榜和一周电影口碑榜,这是过去两周《矿民、马夫、尘肺病》获得的关注。

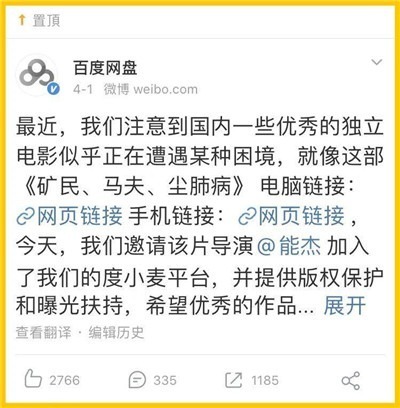

它甚至惊动了百度网盘官方介入,开启了“网盘上映”的新发行模式。

2000多人联系到蒋能杰,通过支付宝、微信给他打赏票钱,截止到4月2日,累计“票房”已经突破6万人民币。

蒋能杰因此陷入前所未有的忙碌,发资源、接受采访、参加直播、剪新片,每天只有几个小时的睡眠时间。

在跟第一导演采访结束后,他说:“我现在好困,想去睡觉,还没有吃早饭。”那时已经是中午了。

蒋能杰

蒋能杰

很多话他已经说过很多遍,我想其中有几句格外重要:

“纪录片影像是我天赋人权的一种讲话方式。”

“请不要指望我一个纪录片导演,这么大社会问题我导演不了,不然要卫生部干吗?要教育部干吗?”

“稿子你自己发就可以,我不看。”

感谢他如此直白地呼应第一导演的slogan:来这的导演,都敢说真话。

既然导演敢说,那我们也敢写。

他们过着一种“抹黑”的生活

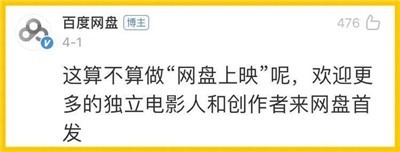

蒋能杰在影片结尾贴上了自己微信的二维码,这不算一个完美的做法。因为有人加上他,是为了骂他、投诉他、举报他。

图片来自蒋能杰朋友圈

图片来自蒋能杰朋友圈

论调无非那么几种,贾樟柯也遭遇过。

那年贾樟柯在温哥华参加《海上传奇》放映,一个中国女孩喊出了震撼华语影史的一句话:为了祖国的尊严,我们当然不应该描述那些人的情况!

那些人,指的是穷人。拍这些贫困的人是一种抹黑,过这种贫困的生活似乎也有罪。

在《矿民、马夫、尘肺病》里,这种生活是走很远的路去有信号的地方看奥运会,是用音响糟糕的手机播放好听的老歌,是看到雪景忍不住开心地拍照。

是如此地热爱美,欣赏美,又如此地穷困潦倒。

他们很久都无法洗澡,衣服脏烂不堪,居住的房子是用木板和塑料布临时搭建的,总是在一个重要日期过后才想起昨天是什么日子。

他们的生活充满了矛盾。

嘴上说着要注意要预防,但挖矿时没人佩戴口罩、手套,甚至安全帽都不戴。

一个矿工讲起,寺庙里有个女人求菩萨保佑丈夫在矿上少赚点钱。大家都明白是什么意思,很同情地说“被丈夫伤了心才会那么讲”。

但很快,大家聊到如果挖到好的矿,一定要老板请客包小姐,每人一个。

马夫为了提高运费,希望上面能来整顿一下。矿工在清理矿石的时候,放低了标准希望给拾矿渣的女人留一点矿。

他们过着一种互相伤害,又互相帮助的生活。

开矿的人是蒋能杰的堂弟,运矿的人是蒋能杰的父亲,但他依然保持了平视与客观。

“我就是想尽量去还原生活,他们的生活也有喜怒哀乐。很多创作者,不管导演也好,摄影师也好,或者剪辑师也好,他们有时候太去把生活美化,我不喜欢刻意,不喜欢目的性很强。”

有人批判记录真实的人,有人批判真实本身。

为什么不戴口罩?为什么不去做快递员?非法开矿难道值得同情吗?赚了钱就去嫖这么穷不是活该吗?

很遗憾,矿民、马夫是输在起跑线的人,没有好的家庭教育和学校教育,影片的主人公赵品凤15岁就已下矿,他们识字不多,拥有自己的生活模式,甚至不确定如何找到一条靠谱的招聘信息。

他们不是天才,没办法凭借一己之力追上时代。

断了一条手臂的矿工

断了一条手臂的矿工

他们谈论死亡的时候都带着笑容,听到别人因矿难获得赔偿时,语气里甚至有羡慕。

蒋能杰说:“我们那讲人穷命贱,我不知道用这个词合不合适。”

似乎没有什么不合适,古今中外,大概都是这个道理。

举个不恰当的例子,996也是违法的。

为什么不起诉公司?为什么不辞职换工作?明知道老板非法压榨自己还配合卖命难道值得同情吗?

没人问这些问题。因为我们的肉体和时间没有那么值钱,我们都过着一种“抹黑”的生活。

电影不负责解决问题,但会帮助解决问题

对于看过这部纪录片的观众来说,赵品凤成了一个重要的名字。

他是湖南人,15岁开始下矿,陆续挖煤20年,2015年被检查出尘肺病晚期。他是中国600多万尘肺病患者的一员,本来会无人问津地死去。

但在电影的后半段,蒋能杰结束散文式的群像段落,把镜头对准了赵品凤的生活。

赵品凤

赵品凤

于是在这个男人去世2年后,我们在《矿民、马夫、尘肺病》中认识了他,也牵挂起他的家人。

他的女儿看起来那么像许多剧情片中的女性,她的原生家庭如此贫困,父亲重病、母亲弱智,但是她力求上进,学习成绩不错。

她的衣着是整个家庭最得体、最干净的。她了解外界,了解娱乐文化,在讲述电视上那些明星的时候,她突然间用了很标准的普通话。

她抱着从城市回来的姐姐痛哭,哭声如此复杂揪心。这是干瘪的国产剧难以刻画的女性。

没有这部纪录片,她可能已经辍学、打工。但她现在正在念高中,被分到了重点班。得力于摄影师王明飞给她申请了助学金,和蒋能杰一些朋友的帮助。

电影发布后,也有很多人开始关注尘肺病群体,了解相关的公益项目。

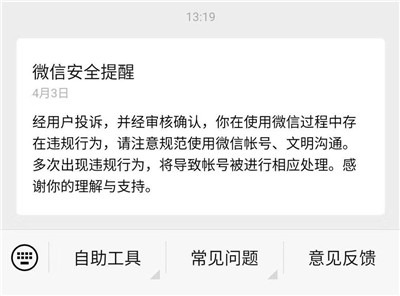

也有扶贫干部以此为痛

也有扶贫干部以此为痛

经常有人问蒋能杰,拍这样的负能量的电影有什么用?

他说:“我只负责拍片,至于这个问题,怎么造成,怎么解决,不要指望我一个纪录片导演,这么大社会问题我导演不了啊,不然要卫生部干吗?要教育部门干吗?我是呈现问题,为他们发声。”

蒋能杰7岁那年,他的外公死于矿难,尸体送回家时,头颅已经被砸变形。

11岁那年,他的父亲蒋美林被检查出患有尘肺病,他的二叔、三叔也没能幸免。

他解决不了这些问题,电影也不是答案,纪录片尤其如此。它提供的是一种现实,这种现实不会因为没人去拍,就自动消失。

电影里,村民希望记者能来农村采访,就是因为他们在困境中真实地活着,但声音没有人听到。

对于赵品凤的家人来说,这部电影除了发出他们的声音,还留下了真实可见的画面。

赵品凤的女儿告诉蒋能杰,这是“我跟弟弟一生中最美好的回忆”。

何必自取其辱呢?

拍独立纪录片,是一个持续欠债的工种。蒋能杰并没有一门心思赔钱,拍片中途难以为继时,他北漂过。

在书店做过店员,后来去光线传媒做剪辑师,“收入还可以,但不是我喜欢的东西。”

2012年,他回到湖南,全力运营棉花沙影像工作室,接过广告、拍过商业内容,“曲线救国”以此接济自己想拍的纪录片。

他把赚钱和创作分的很清,并且一直控制成本。“拍片子不是钱越多越好,可能钱越多,越不自由,拍出来越不是你想要的东西。”

在纪录片创作上,他不考虑妥协。

“我的原则是自由表达,尽量去不要因为什么去阉割我的创作,纪录片影像是我天赋人权的一种讲话方式。我可以说不满,可以表达愤怒,并不是什么东西我都要拍马屁。”

但纪录片周期过长,钱总是不够,他发起过众筹,万玛才旦、袁立、郭柯都帮忙转发,结果吸引了另一种注意力,所有内容被删除、下架,款项退回,房东甚至想请他搬家。

这些年,通过朋友帮助、借钱,蒋能杰完成了一些独立纪录片。

因为题材一直关注弱势群体,也考虑到安全,他不把自己的作品称为“独立电影”,对外一直称“公益影像”,以此减少摩擦。

他也强调:“题材偏公益,但不是看片不要钱,这是两码事。不希望行业因为我受到损失,或者大家有误解。”

对《矿民、马夫、尘肺病》,他直接干脆地放弃了常规路线。“过不了的,会给你一堆的修改意见,何必自取其辱呢?”

他的父亲蒋美林曾经很为此头疼,也很抵触儿子把自己拍进纪录片,所以“马夫”是电影中最少的部分,而且大量是中景和远景镜头。

蒋美林一直劝蒋能杰,但蒋能杰似乎不太受影响,他的下一部作品是《彩虹邮轮》,聚焦性少数群体。在内地,这个题材处境微妙。

蒋能杰很佩服一位叫范坡坡的同行,但他还不能确定自己作品会有怎样的命运。

不过他说:“创作不能停。”

长按二维码支持激流网

为了避免失联请加+激流网小编微信号wind_1917

(作者:空山。来源:第一导演。责任编辑:郭琦)

(作者:空山。来源:第一导演。责任编辑:郭琦)