文|马兰

所以,我们会吊诡的发现,当社会的巨大压力将家庭推上艰难生存的边缘时,这种压力又通过无偿的家庭劳动转嫁到女性这里;而当女性在背负着家庭劳动的同时试图努力走出家庭时,却发现自己还是回到了社会歧视的巨大压力中。

我们似乎永远也无法逃离社会廉价劳动与家庭无偿劳动的双重夹击,这种夹击又与男权思想文化形成了完美的相辅相成关系。

社会廉价劳动+家庭无偿劳动

——女性面临的双重压力

做人难,做女人更难!从前我会认为这种话不是一般的矫情,但现在却再也没有什么比它更能表达我婚后生活的体验。

可是做人真的有那么难吗?我想来想去,我们大部分普通人忙碌一生,也无非柴米油盐酱醋茶,以求老有所依、壮有所用、幼有所养,再加上房有所住,病有所医,学有所上,足矣。

可现实情况却是,越来越多的人终其一生、劳作致死,仿佛都填不满这些生存需求的沟壑。反而让自己原本简单、快乐而富有创造力的生命变得异常机械、单调、身心俱疲。

那个抱怨自己生病却半天不见儿女的老爷爷,早年含辛茹苦晚年却病中孤独,是因为老爷子太苛刻还是他的儿女太不孝?我看到的分明是他对病床前行色匆匆的儿子的体量,他知道儿子已经在工作和家庭之间筋疲力竭,他只是将孤独深埋心底,等儿子不在的时候借着玩笑发发感慨和牢骚。

可怜天下父母心!那个护工大叔的父亲在农村面对精神的孤独与生活的艰辛,也只会在没人的时候将思念与无助生吞活咽,还时时担心那个在远方伺候别人父亲的儿子是否受尽了冷眼。

再想起我那命运多舛的丈夫保家卫国近十年,却保护不了自己的母亲与妻子免遭病痛而无人照看,到头来反倒要独自一人拖着病体、带着众多不安去远方寻求健康活着的权利。

还有我那将一生献给家庭生意与家人生活的婆婆,历经大风大浪,看惯世态炎凉,却还是在家庭遭遇的高压面前无助而不知所措,以至于回过头去呼唤自己年迈的老母亲。

还有我那被苦苦劝说接受招赘婚姻,立志要生出儿子,以求从此在村里能挺起腰杆获得尊严的母亲,为生儿育女、养活一家老小而奔波几十年,却还是面对着生病而迟迟无所依靠的境地……

生活的确不像小时候憧憬的那般容易和简单,甚至比我们能承受的还要难一点。环顾四周,我们生存所需要的住房、医疗、教育、养老、托幼以至吃喝拉撒,都已经变成了只能用钱去一个叫“市场”的地方交换,才能得到的东西。

甚至是我们自己,都要被这个“市场”换算成货币,从低廉到昂贵,排成队挤破脑袋将自己(的劳动力)卖出去。

而在这其中,“市场”赋予人们劳动的价格,却低廉到我们必须撸起袖子拼命干,也无法和住房、医疗、教育等等这些物质和服务进行平等交易。它们太贵了,我们买不起,而它们正是我们体面活着的前提。

所以多少普通人的生命,就这样被这个叫“市场”的东西,推进了越劳作越贫穷的无底洞,推向了自寻出路自生自灭的悬崖边。

所以我从小到大被告知要好好学习上大学,好让自己在市场上拥有更多卖点,才能逃离农村,去城市找好工作、挣更多钱,过上比农村更好的生活。所谓更好的生活就是更好的房子、更多的消费、更高的社保、给父母更好的晚年、给子女更好的养育……富足轻松。

所以丈夫在高中毕业,未能被心仪的大学录取时,选择了常年背井离乡当兵考军校,以期获得更高的学历和更稳定的收入来源。因为他被告知如果不如此,仅高中毕业,他的未来绝对不会如其所愿。

所以病床上老爷爷的儿子,在陪伴父亲与工作之间选了后者。尽管他的家庭已然明显越过了基本生存线,但要维持现有甚至更高的生活水平也异常艰难。可以想象,仅他的房子、车子、护工、就医、日常生活,老爷爷一家需要多高的收入才能支付得起在北京生活的成本?如果家有小孩托幼或上学,又得拿出多少收入来负担?

我们所看到的老爷子衣来伸手、饭来张口的生活背后,还有他的儿女忙碌和自受孤独。可即便如此,像老爷子这样的家庭已经甩开普通人家好几个台阶了,大部分老百姓的生活可能更像那位护工大叔,既要背井离乡撇下在这个社会中最为弱势的老人、妻子和小孩,又要在外没日没夜地伺候别人父亲的屎尿吃饭,他的工作还在这个社会评价体系中毫无“尊严”可言。

就是这样,他也和我们大多数人一样,要么无法在城市立足,要么必须背上要在城市立足的房贷,还有子女接受各种正式非正式教育的高昂费用,还有与日激增的日常消费品……所以他很难再去面对自己与家人生病住院的风险,更别奢谈什么安度晚年。

今天,我们要如何生活,似乎有了更多的选择。可对于绝大多数普通民众来说,条条大路我们最终能选的,或许只有诉诸家庭这一条最节约成本的路:面对一切必须用钱解决的事情,比如住房、看病,我们只能使劲赚钱;而面对一切可以不用花钱就能解决的事情,比如托幼,我们就依靠老人或妻子这一免费劳动。

正因如此,家庭便成了承接社会所有负担的最终一环。除了做饭洗衣打扫这些永远做不完的家务,我们同时还必须忙于工作以养活自己和家人,还背负着生儿育女给社会绵延后代的重任。而对农村家庭来说,在城乡二元结构和不平衡发展模式下,拆分型的劳动力供需关系,更是意味着养家糊口与家人在空间地域上的分离,所以中国的字典里又多了“留守”一词。

可是鱼与熊掌不可兼得,我想一个没有三头六臂的正常人,恐怕很难同时应付这些必须同时应付的摊子。所以留守空巢问题不断,久病床前无孝子的现象接二连三,家的温情逐渐被生活的艰辛所取代,家庭的亲情逐渐被互利的逻辑所瓦解。

当老人养儿育女含辛茹苦却换不来一个安详的晚年,更甚者还要将自己的积蓄与劳力倒贴给儿女以助其度过生活的种种艰难;当年轻人维持生存、兼顾一样都已步履维艰,投资儿女的成本却像无底洞一样剥夺着血汗,越来越多的人选择了拒绝生育或拒绝二胎。

如今,当全社会都在彰显家庭义不容辞的责任与温情脉脉的面纱,甚至将“二十四孝”张贴到街角墙垣以宣扬家庭美德和中华传统文化时,面对生活的重担,你是否也有一种已经被深深绑架却无法用言语表达的挣扎?

当全社会都在鼓励结婚组建家庭,甚至将其奉为一个完整人生甚至翻身改变命运的标签时,你是否真的幻想过以婚姻的形式一同分担生活的苦难,却不料婚后要面对的负担一点都不比婚前一个人所面对的简单?

上世纪90年代初,邓X平在南巡讲话时说:

欧洲发达国家的经验证明,没有家庭不行,家庭是个好东西。都搞集体性质的福利会带来社会问题,比如养老问题,可以让家庭消化。

欧洲搞福利社会,由国家、社会承担,现在走不通了。老人多了,人口老化,国家承担不起,社会承担不起,问题就会越来越大。

我们还要维持家庭。全国有多少老人,都是靠一家一户养活的。中国文化从孔夫子起,就提倡赡养老人。[1]

这一讲话参照西方反对福利制度的新自由主义设想,将与再生产有关的责任从社会公共领域转嫁给私人家庭。而中国的传统家庭伦理,借着改革的春风越吹越猛,成为推行这种制度最好的文化支撑。[2]

事实上,90年代以来,我国全面而急剧的市场化改革,也确实成功地将这部分原本由“企业/集体办社会”提供公共服务的责任,推给了私人家庭。

这种公私领域的结构性分离,在绝大多数无力通过市场行为解决家务劳动、托幼养老、病人照料等职能的家庭中,最终只能通过性别分工和代际分工来承担。而这种分工更多地以“男主外,女主内”的传统形式进行,比如家务劳动的女性化、照料老人孩子的女性化等等。

这些劳动当然都是无偿的,长此以往甚至成为理所应当的。由此,在家庭承担社会再生产与心理安全阀责任日渐突出的大背景下,父权制度与男权文化借尸还魂,女性不仅由于众多繁重劳动的无偿化处于经济分配不公的不利地位,这种地位更是通过文化习俗上的霸权而不断强化。

比如女孩天生就是别人家的一口人,结婚之后天大地大婆家的事最大,一系列荒诞繁琐、五花八门的“出嫁”“过门”“娶亲”手续、一大堆诸如已婚妇女不能在“娘家”过年的繁文缛节……这些一百多年前就已经开始被扔进历史垃圾堆的东西,却在今天又被时时刻刻试图植入我们的脑子:我已结婚,生就是婆家的人,死就是婆家的鬼!

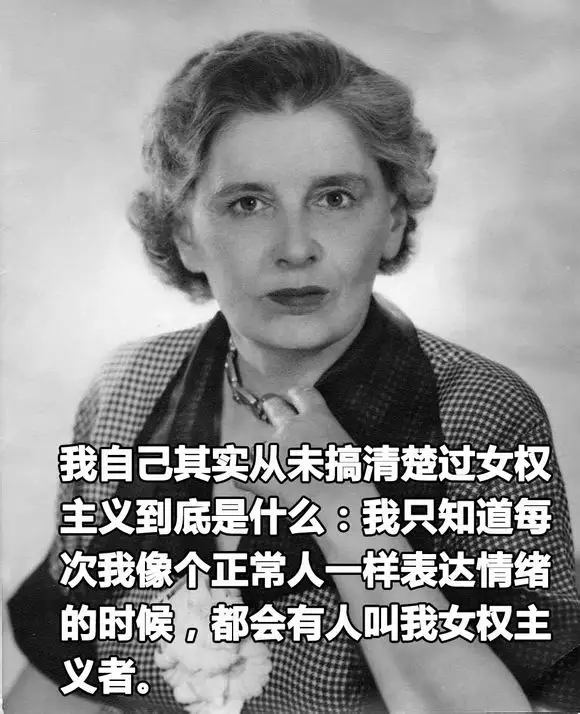

所以婚后的我,不仅依然要面对沉重的生活压力,还要面对“娘家”与“婆家”相遇的问题,更要面对我内心的女性主义思潮迭起与现实中男权主义文化根深蒂固的冲突和遭遇……

步履维艰中,我深深知道,那不仅仅是个人与家庭的问题,更是一个时代与社会的问题。而我无力靠一己之力去改变社会,就只能在“团结—斗争—团结”的公式中与自己、与丈夫、与双方家人进行谈判/和解,在改变自己的同时找到自己。

事情到这里并未结束,作为女性,我们一生中的路到此还远远没有走完。纵使我们能与家庭达成和解,但走出家庭也并非我们想象中的那样简单。

由于女性所承担的生育、家务、家庭照料等方方面面的劳动任务,从而在就业、工作与升迁过程中备受歧视,这不仅表现在工作机会的狭窄,也表现在劳动收入的挤压以及两性收入差距的扩大。

早在上世纪90年代实施企业剥离社会责任的初期,时任全国总工会副主席的薛昭在《人民日报》撰文《解决好女职工就业问题》,透露出这种“剥离术”对于女工带来的冲击,当时下岗女工占到了下岗工人的60%。他在这篇短文中小心翼翼地提醒“在解决企业办社会问题时,对托幼院所的转制问题应持慎重态度”。[3]

到1997年,全国城镇女工5600万,占职工总数的38.8%,下岗女工达284万,占国有企业女工总数的45%,将近一半的女工下岗。[4]

后来,随着加工制造业的发展,东南沿海的工厂流水线更为偏好年轻女性——“打工妹”,但这并非女性地位上升的征兆,相反,“打工妹”备受欢迎的根本原因是农村未婚女性到了适婚年龄就会回到农村结婚,从而制造出劳动力的青春轮换制,企业无需承担生育和再生产的成本,却可以得到最鲜活最驯服的劳动力。[2]

现在,当企业无法再轻易获得充裕的劳动力来轮换时,像富士康之类的劳动力密集型企业又盯上了“学生工”——以职业学校实习的名义,使用廉价和驯服的学生作为劳动力。[2]

凡此种种,资本产生这种偏好的理由实际上是一样的,不想承担再生产方面的费用。女性并不是因其生理性别,而是因其照料家庭的社会性别,要么被视为廉价劳动力要么被拒之门外。这赤裸裸是资本逐利的必然结果,在中国,它还将传统家庭伦理与男权文化等种种不平等结构编织进资本主义秩序之中。[2]

当资本偏爱临时性的农村“打工妹”时,城市里的女大学生正在遭受着就业歧视,职场里的女白领正面临着生育和职业的两难选择,农村留守妇女更是面临着家庭成员分离后独自承担繁重的农田生产和家庭照料责任……不同社会阶层的女性面临的其实是同一个社会结构的压迫。[2]

而与此同时,不论在职场还是在家庭,女性面临的压力又转化为对女性的暴力,甚至于女性的身体器官,尤其是生殖器官也成了买卖的商品,可以拿到市场上去交换或拐卖强占。如今城市消费主义日渐泛滥,并通过各种被有意无意塑造出来的节日,甚至通过国际劳动妇女节,将女性塑造为一个强大的消费群体,女性几乎成为任由资本塑造的工具。

所以,我们会吊诡的发现,当社会的制度设计和巨大压力将家庭推到艰难生存的边缘时,这种压力又通过无偿的家庭劳动转嫁到女性这里;而当女性在背负着家庭劳动的同时试图努力走出家庭时,却发现自己还是回到了社会的巨大压力中。我们似乎永远也无法逃离社会廉价劳动与家庭无偿劳动的双重夹击,这种夹击又与男权思想文化形成了完美的相辅相成关系。

1939年3月8日,延安举行三八妇女节大会,毛泽东热情洋溢地说:

妇女解放与社会解放是密切地联系着的,妇女解放运动应成为社会解放运动的一个组成部分存在着。离开了社会解放运动,妇女解放是得不到的;同时,没有妇女运动,社会解放也是不可能的。

因此,要真正求得社会解放,就必须发动广大的妇女群众来参加;同样,要真正求得妇女自身的解放,妇女们就一定要参加社会解放的斗争。[5]

为什么婚姻家庭让女性步履维艰?这远远不是一个人、一个家庭的问题,它是一个时代、一个社会的问题。离开社会谈性别,我们将很难从根本上回答女性为何如此艰难的问题;而离开性别谈社会,无论历史的车轮如何前进,我们将永远存在一个男女平权的短板,无法通向人类解放的通天大道。

从社会到家庭、从阶级到性别,再从家庭到社会、从性别到阶级,将颠倒的事情再次颠倒过来,女性平权将会成为“革命之革命”的漫长革命,道阻且长。

注释:

[1] 冷溶、汪作玲(主编):《邓小平年谱(1975—1997)》下册,北京:中央文献出版社2004版,第1338页。转引自[2]。

[2] 宋少鹏:《资本主义、社会主义和妇女——为什么中国需要重建马克思主义女权主义批判》,《开放时代》,2012年12月。(宋少鹏老师这篇文章是本文分析部分的主要参考文献,也是揭开我在性别问题方面众多谜团的启蒙文献之一,我在本文基本上只做了一次搬运工,大家可以详细阅读原文,原文的讨论更加丰富、深刻)

[3] 薛昭:《解决好女职工就业问题》,载《人民日报》1995年6月21日。转引自[2]。

[4] 蒋永萍:《世纪之交中国妇女社会地位》,北京:当代中国出版社2003年版。转引自[2]。

[5] 毛泽东:《妇女们团结起来》,载《毛泽东文集》第二卷。

为了避免失联请加+激流网小编微信号wind_1917

(文章来源:起来读书吧。责任编辑:子山)