文|马兰

原生家庭有意无意视我为客,丈夫的家庭有意无意视我为己有。我觉得我的家太多了,又觉得自己其实压根就没有家。

结婚后,那些我始料未及的事儿

我们总是生活在矛盾中,但不去具体经历,就很难理解矛盾的症结在哪里。

结婚之前,还算宽松的成长氛围使我习惯了无拘无束,“自由”在我眼里是天经地义的东西,无需费多大的功夫去争取。生活、学习与工作中的每一次选择,尽管有波澜阻碍,但也算随心随性,以至于我一度以为人活一生,如此简单。

然而,婚后不到一年,来自婚姻与家庭的矛盾和束缚,便如落石一般向我砸来,让我时刻感受着普通百姓的苦楚辛酸,尤其是女性生存于其中的艰难。

马伊琍说,恋爱容易婚姻不易,且行且珍惜。我不知道衣食无忧的她所表达的不易是怎样的不易,如今的我对这句话也有了强烈的共鸣和体会。

结婚不再是两个人看对眼处顺心、谈理想话沧桑,而变成了两个人连带两个家庭的柴米油盐。倘若这只是量问题,那两个人只管努力挣钱养家糊口也罢,可实际面临的,往往还有许许多多的结构性问题。

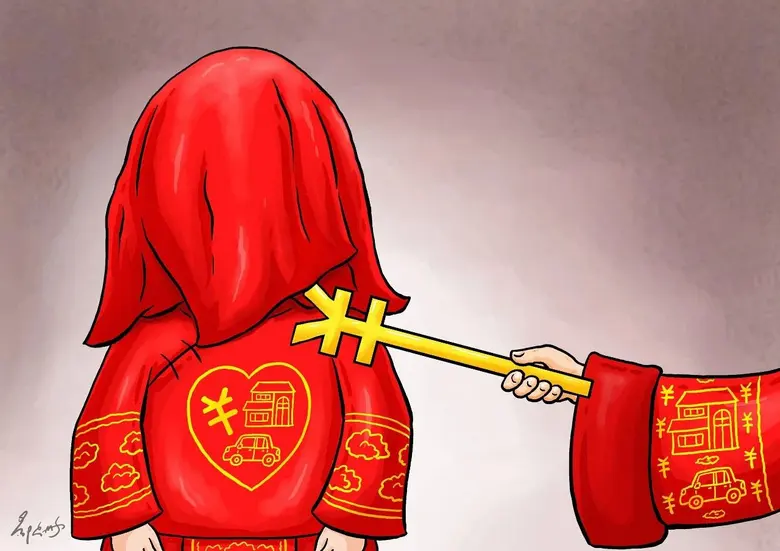

中国的“结婚”一词,尽管从法律上实现了两个人平等,但在事实上却饱含“嫁娶”之意。这与英文“marry”一词仅指代双方确立婚姻关系的语境全然不同。

在日常生活中,人们也更加习惯使用“闺女出门-媳妇进门”“姑娘嫁人-男孩娶亲”“娘家嫁女-婆家娶亲”之类的措辞,来表达结婚这件事。

所以不论你开不开心、愿不愿意、承不承认,在当前的社会环境下,大多数婚姻对女性来说,可以说从“基因”上就带有从属的味道。

这种从属地位不仅表现在妻从夫居、子随夫姓等等的传统习俗中,更是以各种各样的形式,在如今越来越强调让家庭承担更多责任的社会大背景下,无孔不入于我们的生活。

已婚的我,虽然偶尔也会被诸如“过年回哪家”之类的问题所困扰,但由于常年住在学校,并且尚未考虑生育,从而避开了一些让人生厌的陈俗旧习。

可即便如此,婚后生活中还是常常会有一些始料未及的事儿突如其来,给我当头一棒,措手不及。

2017年夏天,我度过了人生二十多年来最艰难的三个月。六月因病回家休养,不料第二天婆婆在家务劳动时脚崴骨折无法下床。偌大的一个家公公在外奔波、丈夫在部队工作,只剩下两个病号自己照顾自己,玻璃心碎了一地。

最扎心的是,月底传来丈夫心率失常,需要去北京进行射频消融手术的消息。一时间三个人一个比一个病得重,一个比一个需要得到照顾,却因为这样那样的原因而得不到照顾,最终丈夫只好独自一人去北京住院治疗。

临近手术,为了腾出我去北京照看丈夫,我亲眼目睹婆婆含泪呼喊自己远在一百多公里外、已经年过古稀的老母亲来家里搭把手照顾自己,可外婆却因独自承担着照顾孙子的责任而无法抽身。

万般无奈之下,婆婆只好给自己的好朋友打电话,请她有空来家里照看一口茶饭。好在阿姨热心善良,在我们有难处的时候拉了我们一把,我才安心去了北京。

丈夫手术顺利,恢复也很好。就在我稍微缓了口气的时候,接到了妈妈的电话。看到手机屏幕上的“妈妈”两个字,我心里冷不丁地咯噔了一下……

我猛然想起来,三月份我就答应陪她去市里的医院检查头疼,但一直没有抽出时间,妈妈也因为要照顾弟弟上学,加之爷爷住院,硬是撑到了现在。以至于五月份病情加重,有时候头疼起来“像爆炸了一样”。

我不敢接通电话,烦躁中夹杂着阵阵无助的悲伤。那一刻,我突然感觉到曾经如参天大树一样为我遮风挡雨的家,已经在岁月的风雨中轰然坍塌;我面对的是一个个饱经风霜又嗷嗷待哺的脸庞,除非有三头六臂将自己掰成好几瓣,否则我将没有足够的能力为他们分担生活的不易。

同病房的老爷爷用一口浓浓的北京腔儿略带调侃地说:“现在这世道可好,小孩儿生病全家一起上战场,我这老爷子倒好,生病了半天儿不见一个人儿!”

我能感受到当时老爷子心中那种悲凉的傲娇,但他或许并不知道,在这片土地上,还有千千万万个非京籍、非城市地区的老人过着他难以想象的糟糕生活。

就在他身边、每天守着他转、伺候他吃喝拉撒的护工大叔的父亲,还在忍着病痛,干着农活,搁浅着思念和孤独,同时还盘算着麦收过后孙子的学费能不能凑够。

大千世界,为什么人们的生活如此不易?小时候常听爷爷说:“向上看你不如人,可向下看还有那么多人不如你。”

这句看似豁达实则无奈的鸡汤,或许支撑着爷爷的精神世界一直走到了今天,可我不能接受,难道我们只能在与芸芸众生的“比烂”中寻找继续坚强生活的安慰吗?

还没等我解开这一切困顿,生活又一次给我当头一击。而这一次击中的,是我作为一名女性,尤其是已婚女性的身份。

熬过漫长的七月,我与丈夫带着身体渐愈的喜悦辗转回家,婆婆也能撇开拐杖慢慢下床活动,这让我心里落了一块大石头。

可另外一块石头却愈加沉重。尽管我经常若无其事地安慰妈妈没啥大不了的病,但在背后常常胡思乱想万一是什么不治之症怎么办?再想起年迈的爷爷奶奶,几十年在外奔波的爸爸,还有十几岁的弟弟,如果妈妈出什么事,我不敢想象那个家将会怎样……

有时候我也强迫自己往好的方面想,可越来越多的疾病和死亡发生在我身边,每次回家都会听到哪个叔叔的胃癌切除了,哪个阿姨的头上长了个“瘤子”没法治了,哪个哥哥晕倒了送医院就再也没送回来……

那时灾难未曾降临到我的头上,在闲谈与同情之余偶尔也会抱着“比烂”的心态侥幸那不是自己。可我比谁都清楚,哪有什么老天爷平白无故眷顾着谁,妈妈自2010年确诊抑郁症至今,在无数个失眠之夜的摧残下,她的身体已大不如前。这次头痛从三月开始加重一直拖到了八月,鬼晓得医院的检查单上会写什么。

终于,我陪妈妈从县城辗转到了市里的医院。经过抽血B超拍片胃镜磁共振等等一整套“家法”的检查,脑梗、颈动脉硬化、胆结石、肝囊肿、甲状腺结节、萎缩性胃炎……我们像犯人一样接受着医生一件件一桩桩的审判,最终听从医生缓急轻重的治疗方案:先在神经内科住院两周治疗脑血管头痛,病情缓解再转到外科执行甲状腺切除手术。

一切都显得那样套路和规范,这倒与北京的医院没什么两样,今天几个脑梗,明天几个糖尿病,轻则头痛头闷,重则晕倒摔伤,唯一的选择就是任一袋袋药水随着血液流向身体的角角落落得以缓解;等到血管全部堵塞抑或重要枢纽无法疏通,折腾得起的装个支架,折腾不起的则只能听天由命了。

幸好妈妈没有严重到需要那样折腾的程度,不出意外,打两礼拜药水就可以从这里脱身,再赶赴下一个外科刑场。

就这样日子不紧不慢,我每天穿梭于病房和食堂,耳闻目睹着病人们的悲喜忧欢,心中也渐渐少了波澜,不知这是所谓的成熟成长还是失去了温情的麻木冷淡。

可就是这样人间最低级的平淡对我也成为一种奢谈,婆婆来消息说丈夫在家上吐下泻,如果再无缓解得考虑去省会检查,字里行间透露出让我尽快回家的呼唤。

这让我一时间不知所措,手心手背不知该割舍谁,也没能忍住自己无助也无用的泪水。在一旁的妈妈仿佛一眼就看穿了我的心思,略带沉稳又略带无望地劝我此刻应该迅速回家,并告诉我“天大地下婆家的事最大”,否则她将很难做人无法交待。

来不及打点收拾,妈妈竟自作主张拦下出租车,让我赶紧去火车站赶晚上九点那趟火车。开车前,她还假装若无其事,仿佛夸耀自己能走能动能跳能唱,半开玩笑地说等她做完手术不能动了我有的是时间好好伺候她。

可她哪里知道,她越是这样若无其事,我心里却越不是滋味,我甚至不敢朝窗外望去,害怕看到她故作笑容的脸庞后面藏着多少无法畅流的泪光。

我知道,在我走后,她一个人坐在医院的花坛边大声哭泣,为自己的为难,也为女儿的辛酸;我更加知道,在我走后头两天,外科医生屡次不耐烦地催她的家属签字,而她的家属一个也不在身边……

火车走了一晚,而我彻夜未眠。面对婆婆的呼唤,妈妈的催赶,我第一次对“家”产生了混乱。原生家庭有意无意视我为客,丈夫的家庭有意无意视我为己有,我觉得我的家太多了,又觉得自己其实压根就没有家。

天大地大不以事情的轻重缓急而以“婆家”的事为大,这是怎样荒诞的逻辑,却连我自己的母亲也视之为天经地义?是不是今后她也会以同样的逻辑去“占有”我弟弟的妻子?是不是所有的已婚女性都会遇到我今天所面临的问题?

犹记得姐姐结婚那一年,她的公公几次催促给姐姐转户口,好赶上村里新一轮分地。腊月三十中午,姐姐想多在家里赖一会,但她不走我们就不能贴对联下长面,只因为她已出嫁,她这个“外人”不能在娘家过年。

有一次,姐姐连哭带骂跟我们抱怨,她说平日里家中一有事跑腿出力的全是她,可爸妈一有啥好事打心底里想的还是他的宝贝儿子,以后娶个媳妇还不知道怎么样呢!

但妈妈对此总会义正辞严地反驳到:“儿媳妇再不好,以后躺床上不能动的时候还得靠人家,还要给我养老送终;女儿再好,以后伺候的是别人的妈……”

那时年少无知,看姐姐和家人争吵辩论如同看相声一样,听到精彩处甚至还哈哈大笑,我不理解姐姐好端端的在哭诉啥,又没拿她怎么样。如今,当那些剧情以同样的逻辑在我身上上演的时候,我才知道那一点都不好笑。

贫贱夫妻百事哀,贫苦家庭万事难。对于没有多少养老金、也没有多少积蓄的普通农民来说,他们已经熟练地以男权为中心,为自己构筑一个养老送终和传宗接代的屏障。为此,要放弃什么、能获得什么,他们一清二楚,也心甘情愿。

所以,我也似乎理解了身边很多我曾经无法理解的那些“奇人怪事”:为什么她们因为从“娘家”回来身上装出去的钱没装回来,而和自己的丈夫大吵大闹?为什么她们要孝敬“娘家”几个钱,还要在背地里偷偷摸摸?为什么她们因为供养“娘家”的弟弟妹妹上大学,就闹到了和丈夫离婚的地步?为什么她们宁愿扔下孩子也要去广东打工,说一面是为了生活,另一面是为了“花自己挣的钱硬气”……

为了避免失联请加+激流网小编微信号wind_1917

(文章来源:起来读书吧。责任编辑:子山)