西格蒙德·弗洛伊德(Sigmund Freud)是一位高产的创造性思想家,他持续影响着我们对人类行为的看法。当学者们抽象地辩论弗洛伊德的思想而远离实际时,社会主义者则把一切都置于其存在的社会背景下去思考。弗洛伊德的影响是有利于还是阻碍了工人阶级的事业和人类的进步?

精神疾病的产生引发了一个问题,即社会应该如何应对有创伤的成员。他们应对自己的痛苦自己负责,还是说社会应该出力改善?答案取决于阶级力量的平衡。资产阶级否认生活经历,指责受害者,而工人阶级反抗者则合理化生活经历,并要求社会对伤者的支持。

弗洛伊德和他的理论属于哪一方?弗洛伊德起初在工人阶级暴动之时支持受压迫者。然而,随着资产阶级力量的增强,他转而为压迫者服务。

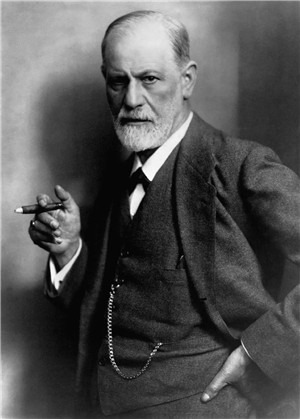

西格蒙德·弗洛伊德

西格蒙德·弗洛伊德

每一次社会反叛都会让中产阶级的专家重新发现活生生的经验。1871年的巴黎公社对让·马丁·夏尔科(Jean-Martin Charcot)产生了深远的影响,他是一名神经学家,在巴黎的一家精神病院为病人、穷人和暴力受害者工作。这些病人传统上被认为是胡言乱语的疯子。夏尔科一反传统,他倾听病人的心声,询问他们生活中发生的事件,并得出结论认为,精神疾病是对创伤经历的一种反应。

夏尔科的学生皮埃尔·珍妮特(Pierre Janet)认为创伤事件通过“分离”过程(dissociation)而导致精神疾病。根据珍妮特的说法,那些太剧烈而无法融入意识的创伤经历会被分离拆解,并被保存在他所谓的“潜意识”中。

这些孤立隔绝的经历片段,时不时地侵入到有意识的觉知中,变成可怕的想法、图像、感觉和身体症状。患者控制痛苦的努力则会导致次生症状,包括成瘾症、强迫症、自毁行为和暴力。有些患者被他们的症状所吞噬,乃至失去了与外部世界的联系。

这一精神疾病创伤模型广为接受。仅在1890年就举行了五次关于“分离”理论的会议,珍妮特应邀在哈佛医学院发表了一系列演讲。杰出的科学家蜂拥到巴黎。其中一位就是29岁的维也纳医生弗洛伊德,他在1885年加入了夏尔科的团队。

皮埃尔·珍妮特

皮埃尔·珍妮特

到19世纪60年代,对儿童的性虐待已被法国法院记录在案。法医检查活的儿童,对死亡的儿童进行尸检,他们证实,大多数对儿童的性侵犯可以通过医学证据得到证实。

尽管有这些证据,但阿尔弗雷德·福尼尔(Alfred Fournier)等保守派人士拒绝相信有这么多儿童受害。在1880年他在医学学院的演讲中,福尼尔敦促医生把孩子的性侵犯报告看作他们一种一种病态的虚构或幻想。博尔丁(Claude Etienne Bourdin)和布罗阿代尔(Paul Brouardel)附和福尼尔的观点,认为儿童关于性侵犯的报告是源自“可恨儿童的邪恶本能”的“病态谎言”。

为了证明他们的保守观点,福尼尔指出:“在实践中,我遇到了大量绝对自发地出现在幼儿身上的阴道炎症,没有任何犯罪暴力或是性侵犯的迹象。”他补充道,那些被指控性侵儿童的男人“通常都是优秀的,非常值得尊敬的……绝对不可能做出可耻的行为,”这一观点在当时的权贵那儿获得了共鸣。

创伤

那些相信儿童在家庭中受害的人,与矢口否认而维护家庭的人之间,正是阶级的界限。

起初,弗洛伊德接受虐待儿童的现实。他的早期论文(1893-96)强调创伤的重要性和分离机制。夏尔科认为任何一种创伤都可能导致精神疾病,而弗洛伊德则更为具体。

在《遗传与神经症的病原学》(1896年)中,他写道:“由另一个人实施的性虐待造成的……性关系的早熟体验……正是导致狂躁的具体原因……而不只是(就像夏尔科所说的那样)一个激发因素。“他补充道,病人会隐藏或压制童年性侵犯的记忆,以保护他们的家人。

在19世纪末和20世纪初的几十年里,资产阶级和工人阶级的斗争白热化,双方都不能给出最后一击。当阶级力量的平衡来回摆动时,弗洛伊德也摇摆不定。

尽管最初采取了勇敢的立场,弗洛伊德对家庭中乱伦的程度深感不安。回到维也纳后,他把家庭揭露为性压迫的中心,并间接地指责这个要求“家庭”这一结构存在的社会。他的这一看法有些鹤立鸡群,同事们都感到惊愕。

1909年的弗洛伊德(前排左一)

1909年的弗洛伊德(前排左一)

面对职业上的孤立与生涯终结的危险,弗洛伊德次年收回了意见,他写道:“我不太相信对儿童的变态行为如此普遍。”在《自传》(1925)中他回忆道:

我曾经相信那些(儿童性创伤的)故事,并由此认为童年性诱的经历正是后续神经症的根源。如果读者对我的轻信摇头,我不能完全怪它们……我最终不得不承认这些性诱的场景从未发生,它们不过是我的患者编造的幻想。

这一转变并不果断。当第一次世界大战重新证明了创伤是精神崩溃的重要导因,弗洛伊德公开为那些被控欺骗罪的弹震症士兵辩护。然而,正如他在《精神分析运动史》(1914)中承认的,创伤模型与精神分析模型是不相容的。精神崩溃究竟是由于外部事件还是内在冲突导致的,他必须二选一。

在《对真理的攻击:弗洛伊德对性诱理论的压制》(1984)中,杰弗里·马森(Jeffrey Masson)记录了弗洛伊德从勇敢的儿童受害者支持者转变为为了谋取职业的机会主义者的过程。

弗洛伊德不仅加入了怀疑论者的行列,将儿童受害者拒之门外;他还为他们提供了伪科学的弹药。面对现实,他坚称儿童性侵犯的报告是一种正常的、但实际上是儿童伪装的对异性父母的欲望。弗洛伊德的“俄狄浦斯情结”把孩子塑造成色诱者,从而规范化了成人以帮助孩子成熟的理由为幌子对孩子进行性侵犯的卑劣行为。

选择精神分析这一道路使弗洛伊德成为一个富有的名人。在20世纪以前,精神病学在很大程度上局限于精神病院病人的治疗。弗洛伊德通过《日常生活的精神病理学》(1901年)打破了精神疾病和正常行为之间的障碍,即认为常见的事件(口误、忘事、犯错)表明了一些性压抑,若不治疗则会产生反社会行为。从1917年到1970年,在精神病院外执业的精神科医生的比例从8%上升到66%。

革命

暴动的时代支撑了强调外部因素的精神疾病观点。俄国革命失败后,时代的回潮则偏向于强调内在因素的精神疾病观点。

精神病学与法律联手实施社会控制。精神科医生使用种种伪科学的标签,如“病态谎言”、“狂躁症”和“性幻觉”来诋毁儿童证词的有效性。

儿童作为“所有证人中最危险的人”的法律形象反映着儿童狡猾、有报复心和不安的精神病学形象。正如一位著名的精神科医生所恳求的那样,“在所有文明国家,我们什么时候才能放弃在法庭上倾听儿童的意见?”

弗洛伊德的生物决定论促成了这种反应。在《文明及其不满》(1930)一书中,他写道,“[共产主义]制度所依据的心理学前提是一种无法维持的幻想”,因为“大自然赋予了个人极其不平等的身体特性和心智能力,从而带来了无法补救的不公正现象。”

当马克思主义者歌颂人类的社会本性时,弗洛伊德认为人类天生就具有侵略性,所以他害怕大规模民主。在《群体心理学》和《自我的分析》(1921年)中,他写道,置身于群体中会压倒控制动物本能的社会约束。在《幻觉的未来》(1927年)中,他警告道:“这些危险的大众必须受到最严厉的压制,并被最谨慎地隔绝于任何智识觉醒的机会。”

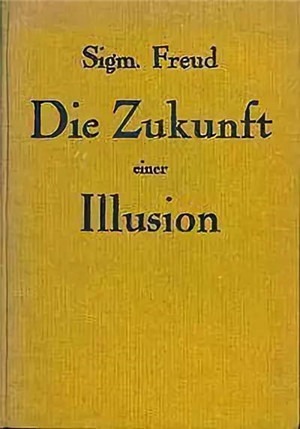

《幻觉的未来》(1927年)

《幻觉的未来》(1927年)

几乎所于儿童创伤的研究都停止了,医生们被警告不要相信关于童年性侵犯的病人报告。直至1975年,《精神病学综合课本》(美国)将乱伦的频率估计为百万分之一。

金赛

当精神病学对儿童受害者置之不理时,社会学却在20世纪50年代重新发现了他们。金赛(Kinsey)对美国性问题的国家调查显示,20%至30%的女性报告童年时发生过与成年男性的性接触,10%称发生过父女乱伦。然而,弗洛伊德阴魂不散,金赛辩称这些“性接触”本身并不有害,而是被迂腐的惩罚性社会反应变得有害了。

此时心理学研究提供了两种选择。一种是研究弗洛伊德,看看如何用弗洛伊德式的隐喻来阐释人们的经历,另一种则是研究行为主义,学习如何在不诉诸于内心的前提下研究人类的行为。

20世纪60年代后期的大规模斗争为生活经历的重要性正名,并重振了精神疾病的创伤模型。美国越战老兵要求承认和治疗创伤后应激障碍(PTSD)。妇女解放运动要求承认虐待儿童和压迫妇女是重要的社会问题。

新一代的女医生和精神科医生无视上级的指示,开始认真对待他们的病人所说的话。朱迪斯·刘易斯·赫尔曼(Judith Lewis Herman)的《父女乱伦》(1981)等开创性著作扩展了创伤模型,解释了为什么成人-儿童的性行为如此有害,并指出了一些问题,如:成人对其保护角色的背叛;儿童无力抵抗或逃避;儿童的性对象化;儿童需要扭曲现实和自我意识,以适应虐待;社会对儿童的经验的否认。

面对越来越大的压力,美国精神病学协会在1980年版的《精神疾病诊断和统计手册(DSM)》中包含了PTSD的有限的定义。随后涌现出对创伤的发生率和心理影响的大量研究。

20世纪70年代,资产阶级发动了一场攻势,以收复失地。工人组织、工资、福利和条件受到了经济冲击,与之相伴的是恶毒的受害者指责。

病人被指责做出了错误的选择。受伤的工人被指责不安全作业。福利领取者被描绘成懒惰的骗子。平权行动和堕胎权受到攻击。

随着局面向有利于资产阶级的方向转变,否认虐待儿童的人愈发自信。1992年,帕梅拉(Pamela)和彼得·弗雷德(Peter Freyd)创立了虚假记忆综合症基金会,因为他们的女儿(在祖母和叔叔的支持下)指控她的父亲性侵。

基金会在福尼尔和弗洛伊德的遗产的基础上,发明了“虚假记忆综合症”一词,它声称,当治疗师在易受骗的病人的脑海中植入童年性侵犯的虚假记忆时,就会产生错误的记忆。“虚假记忆综合症”的用法与福尼尔的假语幻想(pseudologica phantastica)和弗洛伊德的俄狄浦斯情结相同——用以否认儿童性受害指控的有效性,并为被指控者辩护。

在上世纪90年代,关于“错误记忆综合症”的辩论占据了美国大众媒体,然而1991年的一项全国性调查已显示有129697名儿童确认遭受性侵犯,更不用提洛杉矶的一项调查估计四分之一的美国女性与分之一的男性在儿时受到性侵犯。

社会语境

维护现状的怀疑论者通常主导着公众讨论。承认受害儿童有可能暴露家庭制度及其所服务的体系。否认儿童虐待的人正是反对这一威胁。尽管DSM从来没有承认过“虚假记忆综合症”,但公共心理健康咨询通常警示不要接受关于儿童性侵犯的正面报道。

有人说弗洛伊德的理论有功于对心灵的理解。然而,人类不能被抽象地理解。对于思想、情感与行为,马克思主义者在其社会语境中理解它们,弗洛伊德根据的则是他个人认为它们代表了什么。

弗洛伊德在伦敦的雕像

弗洛伊德在伦敦的雕像

那些试图调和马克思和弗洛伊德的人回避了一个重要矛盾。对马克思主义者来说,劳动是人类生存的基本条件。对弗洛伊德来说,性则更重要。对弗洛伊德的盲目支持妨碍了对植根于社会劳动的心灵的理解。

马克思主义与弗洛伊德的观点不可调和,因为马克思主义服务于工人阶级,而弗洛伊德的精神分析服务于资产阶级。正如弗洛伊德拒绝相信病人对童年创伤的报告,资产阶级拒绝承认奴隶制的创伤性遗产,和帝国主义、战争、压迫与剥削正在造成的创伤。

原标题:What's wrong with Sigmund Freud? | Socialist Review

原文链接:http://socialistreview.org.uk/404/whats-wrong-sigmund-freud

长按二维码支持激流网

为了避免失联请加+激流网小编微信号jiliu1921

(作者:Susan Rosenthal。来源: 一颗土逗。责任编辑:邱铭珊)

(作者:Susan Rosenthal。来源: 一颗土逗。责任编辑:邱铭珊)