抑郁和焦虑已经成为一个关键问题。在这个工作强度巨大、福利被大幅度残酷削减的时代,低收入的工人、妇女、年轻人以及那些失业者的精神压力和自杀率急剧上升。据世界卫生组织估计,到2020年,抑郁症将是造成人们生理缺陷的首要原因。而当今治疗抑郁症的手段却只在个人范围内去理解精神痛苦,而忽视了造成抑郁背后的社会结构性因素。它聚焦于在个体的层面上改变我们看待事物的方式,而不去改变社会。

Iain Ferguson在新书《心灵的政治学》中质疑了如今主流的治疗抑郁症的医学模型,他认为,精神痛苦的根源不在于个人,而是因为资本主义社会剥夺了我们对生活的任何掌控权,否定了我们最基本的需要。因此,真正解决心理健康危机的手段绝对不是药物和心理治疗,而是集体反抗。本文即为作者的访谈摘录。

抑郁和焦虑似乎盛行于当下,尤其在失业人群中普遍存在。那为什么最近会突然出现这么多有关心理健康的讨论呢?

我认为最重要的一个原因是这个社会人们精神压力的普遍增加,尤其是就业、失业的压力。因此,在全世界我们都能看到抑郁症、焦虑症和自杀现象的大幅增长。有大量的年轻人,尤其是年轻女性,她们的焦虑和抑郁程度都很高,这在一定程度上可能与她们彼此在社交媒体上的攀比行为有关。

那些贫穷、低收入人群的焦虑和和抑郁水平也在增加。这其中一些来自负债的压力,有些也与工作的不牢靠、不稳定有关。我们可以看到这类现象相当普遍。而我在书中告诉大家,无论是过大的工作强度、债务或是福利缩减,这一系列现象的症结,都来自在新自由主义社会中的生存压力。

那你为什么现在写这本书?

我写这本书,主要是想去挑战一个医学模型,这个模型说,精神上的痛苦,无论是抑郁、焦虑、精神分裂还是其他任何标签,都和人们生活中发生的事情无关,和社会上发生了什么无关。这样的模型使得精神痛苦变得“个人化”了。所以本书以质疑这个模型为出发点,并提出,当前人们日益严重的精神苦闷,与资本主义给人们带来的压力有很大关系。

《心灵的政治学:马克思主义和精神痛苦》书封 图片来源:Amazon UK

《心灵的政治学:马克思主义和精神痛苦》书封 图片来源:Amazon UK

为什么上述医学模型会变成主流?它已经保持支配地位多久了?

它在医学领域已经流行了150多年了。首先是意识形态上的原因:它在个体范围内讨论将精神痛苦,因此很省事儿。它简单地将精神痛苦归结于大脑和道德上的缺陷。难怪这会让人觉得耻辱,因为正经历精神痛苦的人们会觉得自己被贴上了”失败者”的标签。其次,尽管许多研究表明抗抑郁类药物并没有什么作用,但我们习惯去认为疾病都能通过吃药等手段治愈。怪不得制药公司是全球第二大盈利产业。

那么在资本主义社会之前,在这个医学模型出现之前,人们怎么看待精神痛苦呢?

之前人们普遍用宗教来解释精神痛苦:它要么是上帝的惩罚,要么就是魔鬼附身。但除了这个宗教模型,还同时存在唯物主义的解释,即从人体构造层面去理解精神痛苦。比如说,有一种观点认为其与体液失调有关。这种观点直到十九世纪都影响甚大,我在书中提到的电影< The Madness of King George >就很确切地表现了这种观点。

《疯狂的乔治王》(The Madness of King George)电影剧照,本片讲述了大英帝国国王乔治三世精神失常的故事 图片来源:SBS

《疯狂的乔治王》(The Madness of King George)电影剧照,本片讲述了大英帝国国王乔治三世精神失常的故事 图片来源:SBS

但同时,我也在书中强调,当社会正在经历大规模的社会变革,比如从封建社会过渡到资本主义社会,或是法国大革命的时候,一些更前卫进步的观点就会涌现出来,这些观点会将人们的精神压力与人们的生活状况联系起来。

那么,马克思主义的方法是如何解释这种如此复杂的议题呢?

马克思主义的方法包含三个层面。第一,唯物主义的解释:我们现代社会不以满足人类基本的物质或精神需求为基础,而是被积累利润的欲望所驱动。也就是说,当代社会抑制、扭曲或者异化了人类的情感诉求、性需求或是其他需求。这才是理解心理健康的第一步。

第二个层面,基于历史的解释。既要弄清楚为什么某些有关心理健康的观点在特定时期盛行,同时也要将个人生活放置于历史背景下去细致考察。因此,有人认为我们与每个人见面时不应该问“你最近怎么样?”(How are you?),而是“最近发生了什么事?”(What happened to you?)也就是说,是人的经历,特别(但不完全)是早年的经历,塑造了他的三观。

第三点,运用辩证法,这一点又包括两个层面。在个体层面,一个幻听(这是精神分裂症最常见的症状之一)的人会尝试回应他所听到的声音,可能是因为害怕,或是想要去管控这些声音。但是通常情况下,他们的这种反应方式却只被单纯地当成一种症状来去治疗,而没有去仔细探究这种回应其实是因为人们会积极地去想要理解自己的情绪,并试图克服它们。另外,书中还有一个重要的论断:我们集体的心理健康很大程度上是由阶级斗争的程度决定的。

当不联合在一起进行反抗时,人们更倾向于把一些痛苦和压力压在心底。有大量证据表明,集体性地反抗抵制社会不公有益于人们的心理健康。

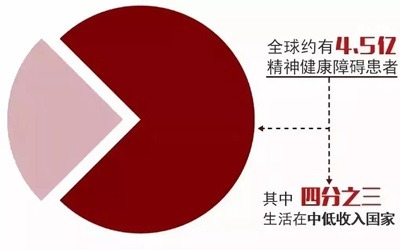

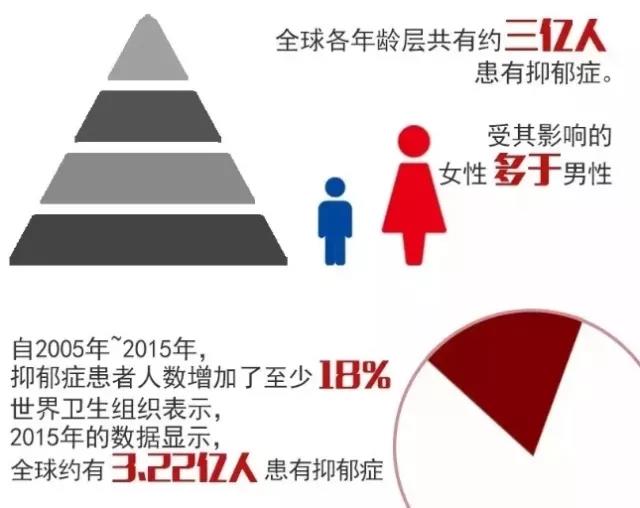

全球精神疾病现状 图片来源:公众号“大话精神”

全球精神疾病现状 图片来源:公众号“大话精神”

书中有一句很经典的话:“从集体抗争走向集体忧虑。”(“from picket lines to worry lines”.)这句话很值得玩味,它在许多方面总结了我们刚才谈论的内容。我们为提高心理健康能做的最重要的事就是集体反抗。这也与我在书中谈到的异化问题有关,因为很多精神上的苦恼都是我们感觉自己对于现实无能为力。当人们开始感觉到集体的力量,就会有益于他们的心理健康。

我想这就是这种方法与医生所提供的方法的不同之处当人们去找医生时,即使医生不给他们药物,他们也可能会被送去医院做心理治疗,很有可能是认知行为治疗(Cognitive Behavioural Therapy,CBT),但这种治疗方法仅仅在个体层面上去改变你对事物的反应。

如果这种治疗有效,那是最好。但CBT只是改变你看待世界的方式,而不是改变世界。另一方面,新自由主义意识形态的一个特点是它能吸纳进步思想,并同化它们并为己所用。 比如说,在精神健康领域,“康复”(recovery)的概念目前是非常有影响力的。这其中积极的方面是,它表明人们不必一辈子都活得不好。而消极的方面是,它把“变好”的责任推给了个人。

在你的书中,你驳斥了一些主流医学模型,同时你也在观察它们的发展过程。弗洛伊德是精神分析界的知名人物,你既谈到了他方法的创新和长处,但也批判了他。

弗洛伊德他自己不是一个革命者,但他的思想有非常激进的因素。他认为社会压抑和扭曲的不仅是人们的性欲,还有其他基本需要。而这些方面的扭曲造成了他所谓的“神经症”。传统的精神分析法在很大程度上是非常保守的,但我在书中也辩证地提到,弗洛伊德的思想里一直都有激进马克思主义的倾向。

当时确实是有一些著名的马克思主义者融合了弗洛伊德的思想,对么?

是的,特别是在革命时期,比如二十世纪二十年代初的俄罗斯,那时弗洛伊德的精神分析几乎得到官方的认可。是苏联政府下的出版社出版了弗洛伊德的书,他的理论被托洛茨基,拉狄克(Karl Radek,苏联政治活动家,共产主义宣传家——译者注),维果茨基等人批判地继承。

利维·维果茨基,苏联心理学家

利维·维果茨基,苏联心理学家

在德国的同一时期,许多参与精神分析的人,其中包括很多女性精神分析学家,也被弗洛伊德的想法所吸引,并认为他的理论具有潜在的激进性。但好景不长,精神分析在二十世纪三十年代和四十年代被引进美国,它随之几乎成为了官方的意识形态,随之彻底丧失了其激进传统。

你谈到的另一个伟大时期是二十世纪六十年代,这又是一次大规模骚乱和政治斗争的时期。当时有个人叫R D Laing。那么Laing的贡献是什么?

我认为Laing是一个非常有趣却又很矛盾的人物。他最初的贡献是挑战当时一些比现在野蛮的精神疗法,比如额叶切断术(lobotomy,切割人的大脑)、及广泛使用的电痉挛疗法等等。

苏格兰心理医生R D Laing

苏格兰心理医生R D Laing

我觉得Laing是受压迫者的捍卫者,他认为我们需要倾听那些被贴上了精神分裂症等标签的人。他们的行为和感受不仅只是一些简单的化学反应,而且还与他们的生活经历息息相关。但是,Laing似乎认为家庭和父母是造成精神分裂症的元凶,因此他受到了很多批判。我认为这有点不公平,其实他在这一点上也模棱两可。他在这个时期将精力投入新左派,并在二十世纪六十年代末在伦敦举办了一次大型会议。遗憾的是,在二十世纪七十年代,他开始酗酒,对这方面研究的贡献也越来越少了。

但在二十世纪六十年代,Laing认为精神困扰是有意义的,我们需要通过倾听这些人从而去探寻这些意义,这种观点非常重要。在实证研究中有大量的证据表明,人们的生活经历,包括他们的受虐经历,和精神痛苦之间有着很强的联系。

在书的末尾,你谈到了最近几年开始出现的新运动,特别是涉及精神医疗服务使用者和像你一样参与激进社会工作的实践者和学者。这些运动在多大程度上受到过去运动的影响?这些运动中有创新之处吗?

我们在一个非常有趣的时代,这些新的运动的兴起,是因为我们相信越来越多有精神健康问题的人们不再需要被送去医院接受治疗,他们更可能在“社区”中得到不同程度的帮助。生活在社区中的会比在医院里更容易被组织起来。我认为,精神健康问题是如此普遍,再加上人们不想被贴上疾病的标签,这使得人们在今天更容易被组织起来。

这是这些运动的新特点。另外,有趣的是他们也正在重温自己的历史。现在精神疾病研究的一个积极方面是,人们正在回顾二十世纪六十年代或更早时候的斗争历史,并也在回顾像Laing这类人的一些观点,探究如何才能为今日所用。

我认为,身份政治的形式是否会是推进运动前进的最佳方法,这需要更多的讨论。在我看来,如今精神痛苦的普遍性意味着人们可能不太在意是否被贴上“精神疾病”的标签了,因此很有可能会建立一些涉及面更广的运动。在过去的一年里,全国上下都有大量反对关停社区精神医疗服务的运动,在运动中,医疗服务使用者、工会成员、心理学家和不同领域的社会活动家联系紧密。

全球精神疾病现状 图片来源:公众号“大话精神”

全球精神疾病现状 图片来源:公众号“大话精神”

最后,为什么马克思的异化理论能够指出一种更彻底的解决心理压力的方法?

我在书中想说的重点是,精神痛苦的根源不在于某一个具体的政策或意识形态, 而是根植于整个社会,即资本主义的社会,它剥夺了我们对生活的任何掌控权,它否定了我们最基本的需要是要去创造性地改造世界。

因此,无论是工作强度的增加,还是学校孩子们面临的日益激烈的竞争,或是老年人在日益物原子化的社会中的孤独……所有这些归根到底都是同一个问题我们的社会以资本积累为导向,它不会主动地去满足人们的社交和情感需求。

因此,能够真正解决心理健康危机的唯一方法,就是创造一个新社会,它不为了积累利润,而是去满足人类的需求。

原文链接:http://socialistreview.org.uk/429/interview-marxism-and-mental-distress

长按二维码支持激流网

为了能够更好地服务于关注网站的老师和朋友,激流网现推出会员制度:详见激流网会员办理方案

为了避免失联请加+激流网小编微信号jiliu1921

(作者:Iain Ferguson。来源:土逗公社。责任编辑:邱铭珊)

(作者:Iain Ferguson。来源:土逗公社。责任编辑:邱铭珊)