导语:苗木这个行业是在九十年代之后逐渐兴起的。伴随着中国城市化进程的加速,园林绿化业对苗木的需求与日俱增。多数苗木工人都是因为挖苗“自由”而选择了这份工作:工厂太死板,考核太多;而苗木行业则简单得多——如果谈妥了价钱,只要达到了要求,双方就没什么争议了。当然,这只是自由的一面,自由的另一面,是那位苗工大哥离开时无奈的低语:“你们要好好读书,将来不要和我们一样做这些苦差事。”

我是杭州人,但我从没有到过钱塘江的对岸。

刚刚过完元宵节,杭州却是已经下了半个多月的雨,南方典型的亚热带季风气候,这时候阴得发冷,不是北方的干冷,而是深入骨髓的那种阴湿感。苗工就是在这个时候,从家乡返回杭州继续打工的。年前和几个伙伴约好了去萧山调研苗族苗木工人的工作境况,坐地铁再转了两次公交,当搭上那辆三十多分钟才来一趟的中巴时,我才意识到这次的调研将把我带入的是一个我从未走进过的杭州边缘世界。

建盈村不大,有着中国南方农村的一切普遍特点:房子多是二到三层的别墅或者小洋楼,基本沿河沟而建,沟边笨拙的陶缸和五千年前良渚先民的陶器没什么两样。墙体多是薄墙,屋顶都是尖顶。连续的降雨让路面坑洼不平。大概是喝了半个多月的雨水的缘故,泥土往外翻烂,溅得人满裤角的黄褐斑点。有些住户似乎是放弃了对门前蔬菜的照管,白菜发黄的叶子被风雨摧残得七零八落,泡在水洼里无助地腐烂。但是蔬菜对面的一排排苗木仍是长得整整齐齐,像精神抖擞的哨兵们立在雨中接受检阅。一些新翻的田埂侧面上铺了塑料布,旁边覆盖着几块砖瓦,这是为了防止田埂被雨水浸松坍塌。周围有不少民居房子的大门上挂着“神爱世人”“以马内利”等基督教宣传语,令人不由得对村民们的精神生活状况产生好奇。

家庭基督教

家庭基督教

苗木这个行业是在九十年代之后逐渐兴起的。伴随着中国城市化进程的加速,园林绿化业对苗木的需求与日俱增。萧山本是县级市,归入杭州设区之后着重发展工业,但是建盈村所属的瓜沥镇工业并不发达。因为有大片的农田,这一区域的苗木行业开始快速发展起来。由于地形不平整、经营要求精细等原因,苗木产业至今也难使用机械作业,从栽种到挖取全部依靠人力。越来越多的外地人来到萧山通过挖苗木讨生活,湖南苗族圈是其中最大的工人群体之一。

适宜种植苗木的“夜潮土”

适宜种植苗木的“夜潮土”

原以为会在建盈村里看见正在工作的苗族工人,走到村里才发现我想错了。多日的雨水不只打坏了菜地,也把人的劳动热情一同浇灭了:缝纫工右手举着一根烟,放到嘴边猛吸一口,再轻飘飘地往外吐,已经有半个月没生意了;大妈抱着孙子,小孩子哭闹着想去外面,她只好“喔喔”地哄着;老太太刚刚礼完佛,给去世的儿子准备的祭品依旧放在茶几上;一群男人围在室内台球桌旁,嘴里叼着烟,身子趴下举着杆向瞄准的球用力一击;另一边房里为几毛钱吵吵嚷嚷的是麻将机边的客人……路边几乎看不到干活的人,整个建盈村像是泡在烧酒里的杨梅,昏沉而懒醉。敲了几户人家的门,最后一位面善的大姐从旁边的窗户里探出头,“你们是哪里来的?”因为是萧山方言,我半蒙半猜地理解为她可能是问我们来做什么,就用杭州话——在她看来可能是不标准的萧山话回答:“我们来找苗木工人。”听懂了以后,她穿着拖鞋从屋子里快步走出来,为我们引荐了一位本地房东大爷,这位房东大爷躬着背,脚步虽然有些踉跄,步伐却一点都不慢,我们小跑着才跟得上他。在巷子里拐了好几个弯后,他指着一条阴暗的小弄,“喏,这里住的都是那些苗工。”

桌球娱乐

桌球娱乐

门是卷帘门,一间看似“车库”样子的房间里,安放着四个大件:一张罩着蚊帐的床——那白纱已经被蚊子尸体堆得发黑,一个放满脸盆的架子——脸盆里都是日常生活和洗浴用品,一个堆满锅碗瓢盆、油盐酱醋的矮柜,和一个他们正在取暖的用火盆和棉被搭成的小炕。屋子里似乎长期不开灯,因为南方天气潮湿,霉味也显得尤其重。这间屋里并没有人,房东大爷告诉我们由于近来连续降雨,挖苗的工作并不多,因此租住这里的苗工们还没有来。于是我们继续上路,走到了建盈村的中心。

和很多农村一样,建盈村也有个便民的菜市场,农户在这里叫卖蔬菜瓜果,也有肉类和水产出售。听口音,卖菜的多是萧山本地人。我看到一个塑料盆里放着一大块灰绿色的半透明方块,泡在水里。我问店家是什么,店家说这是魔芋,是“卖给湖南人吃的”,但是“我们自己不吃的”。看来这里的杭州胃还没有接受来自湖南的味道。因为实在太冷了,我和另外两个伙伴躲进了一家开在市场里面的小快餐馆,打算避避风。有一个长相斯文的小伙子正在边上切菜,见我们进来,什么也没说。

魔芋豆腐

魔芋豆腐

稍挡了些风雨,没有了那种被风刮的刺痛感,却也还是有些阴湿。我仔细打量着这个小饭店,店里错落地放着几张桌子,桌子面上的油光锃锃发亮,桌下零碎地散落着鸡骨头。门边的桌上有两排不锈钢盆子,里面盛着荤素菜肴,被酱油染得黑乎乎的,食客拿着塑料碗走过去自己夹菜吃。墙边有两个大冰柜,里面冰着蔬菜和鲜肉,我看到时不禁打了个寒颤,试图找一个暖和点的地方。回头看见圆桌旁边烧着一炉炭火,炭火边排着一圈小板凳,一群中年男人坐在凳子上。正中间的男人穿着皮衣外套,利落的短发像秋天的芦草,没有一点儿油性;小麦色的脸上虽已能看出苍老的痕迹,但眼睛像老鹰一样有神。他一边向着炉火摊开双手烤火取暖,一边抬头看挂在墙上的电视机里播放着的《康熙王朝》。炭火不断地向周围释放出暖意,煤条边火星子噼里啪啦地跳着,有些甚至窜到了火盆外面。似乎是看出了我们想要取暖的意图,他朝我们招了下手,“过来坐坐吧”。

“你们年轻人怎么会来这里?”龙大伯哈哈干笑了两声,语气带着点自嘲,“年轻人都出去了,这里留下来的都是老人,还有我们这些来打工的中年人。”

“我们来这里调研苗族工人的情况。”伟锋学长递给他一支烟,他摆了摆手,“现在不抽,年纪大了,要养身体咯!”

他说他姓龙,四十来岁,十七岁离开家乡外出打工,最开始在广东的炼钢厂里做工人,一个月能拿到四五千元,相比那个年代普通工厂只有五六百元的工资,这可以算作一项美差,“做了两年,后来不做了。”他叹了口气。

“为什么不做了?”我很好奇。

“因为太辛苦。那个活做不了多久,太累了。钢件最轻的一根也有一百五十斤,就这么长一截,在火炉里烧,烧红了,像这种炭一样,”他指了指我们正在烤的炭火,“全都白了,我拿两个铁夹把它从高炉里面取出来,往机器里面送。工作时两个小时里面换一个人,两个人交换。鞋子底下都很厚的,用铁皮包,一只脚有二十斤重。我吃不消。” “有什么防护措施吗?”我不由得为这种恶劣的工作条件担忧起来。“没有的,干这些活都不穿衣服的,太热了。保险什么的也没有。”龙大伯笑了笑,似乎这是顺理成章的事情。

协作挖桂花树

协作挖桂花树

他说那时候的广东太乱了,“走在路上只能带十块二十块的,再多就要被人抢了。”听老乡说萧山的治安好,苗木业也在快速发展,龙大伯便离开广州来了杭州。据龙大伯介绍,在萧山,苗木业的老板们经营的苗木地多的达几千亩,一亩地一年大概能盈利一万多。龙大伯是较早来的那一批,因为勤劳肯干,老板对他十分放心,现在几乎把揽工的任务交给了他,由他负责联络其他苗工。他戏称“我们都是老员工了,老板把活交待下来我就晓得怎么办了,他们有时候自己都不去看的。”他们那儿已经形成了一个“圈子”,全是湖南苗族人。平时只要有活干,大家就会凑齐一帮人骑车或者坐面包车去苗木地,工钱是日结,干完大家平分。

“那如果有人做的多,有人做的少呢?”老孟同学打断了龙大伯,他觉得工钱平分似乎并不十分公平。

“你尽力了就好了,不要说‘我做得那么快,你做得那么慢’,对吧?不管你老的还是少的,大家一起做一起干,干好了大家一起平分,出门在外就是靠老乡了。”龙大伯认为这是很简单的道理。他对着火炉搓了搓手,想让手热得更快一点,他的手指粗大,拇指像个萝卜,指甲厚得像古铜钱。

说起工作,龙大伯很自豪于苗工群体在行业内的口碑。他说湖南人干活很诚实,不会偷奸耍滑。他还批评了来自安徽的苗木工人们,认为他们没有信用,挖的土块大小经常不合规格,还通过中途反悔不干的办法讨价还价。然而,在之前的访谈中,一位萧山本地的老太太却告诉我们,湖南工人经常偷奸耍滑,她不雇佣那里的人。这可真是个罗生门,湖南苗工的信誉究竟如何呢?这恐怕更多地取决于评价者在苗木产业链上所处的位置。

“帮工圈”和老板议价

“帮工圈”和老板议价

这时,饭店里又进来了两位顾客,裹着半身的羽绒,裤脚包进了黑色套鞋里,下半身溅得满是泥土,头发上还有少许雨水。因为发冷显得有些哆嗦的他们合起了双手,哈了口气,朝我们这边走来。

“他们也是苗工。”龙大伯向我们介绍。

这两位苗工大哥是刚从苗木地里挖苗回来的,工钱并没有因为天气恶劣而上涨,所以下雨天做工的人并不多,但他们还是去了。挖苗工具被他们放在了饭店门口——一个挖苗木的铲子,一根扁担。

挖苗劳动

挖苗劳动

“挖苗怎么挖呢?”伟锋学长继续问龙大伯。

“很简单,一个小铲子,就这样挖,弯下腰去,小的挖一个正方形的土球,大的话它要挖圆的,快慢就看你自己了。”龙大伯用手在空中比划起来。

“那岂不是要一直弯着腰?就像插秧一样吗?”我觉得这样高强度的劳动如果天天做,身体会受不了。

“你直起来也可以啊,”龙大伯笑了笑,“挖一棵你直起来,下面绑绳子,你弯腰下去挖的时候是弯的,挖好之后你可以直起来。挖一棵绑一棵。再用扁担挑出来,有的时候也用手拿出来的。” 绳子是塑料绳,用来固定不让土块不散掉。

提起苗木,龙大伯满脸喜色,几乎要手舞足蹈起来:“为什么喜欢苗木呢,它没有污染性。在工厂里面,不管你怎么说,污染性都有的。工业化的,污染它避免不了。”我很好奇,苗木难道就没有用农药这些化学品吗?“打药水我知道,它对人身体没有什么大的影响。”龙大伯很确信这一点。

虽然喜爱苗木,龙大伯并不希望子女也从事这一工作。苗木工人普遍认为,没有技术才挖苗木,有技术就进厂,因此他们的子女多是进厂而非挖苗木。他们的孩子也大多认为做苗木工人又脏又累,不愿意继承父辈的职业。这会不会导致萧山的湖南苗工群体逐渐散去?抑或进厂打工才是苗族社群在萧山未来的方向?我一时还得不出答案。

在火盆边与苗族同胞交谈

在火盆边与苗族同胞交谈

大约是怕生,那两位苗工大哥一开始只是默默坐在火盆前烤火,听见我们在讨论挖苗,其中一个也不由得插了句话:“做我们这个很苦的。”然后便默默地把头垂下了,是想起了自己打工生涯,还是自己的儿女?我不由得屏住呼吸,生怕惹他想到难过的事。伟锋学长和老孟见状也暂停了与龙大伯的谈话,围着火炉的人都不说话了,刚才还笑声盈盈的“火炉派对”,现在只有炭火炙烤的声音。过了不知道多久,又见他用右手手指剥了剥左手的指甲,抬起头,小声地说了句:“你们要好好读书,将来不要和我们一样做这些苦差事。”声音轻得像是自言自语,火盆里的火星噼啪作响,反而衬得他的声音异常清晰。心里不知为什么像是被针刺了一下,火辣辣的,眼睛酸楚,我瞬间也把头低下了。

多数苗木工人都是因为挖苗“自由”而选择了这份工作:工厂太死板,考核太多;而苗木行业则简单得多——如果谈妥了价钱,只要达到了要求,双方就没什么争议了。而且挖苗能让他们有时间照顾家里。如果一户外来的苗族人家,夫妻双方都是从事苗木行业的话,那么,丈夫挖苗,妻子插苗,二人轮换着来,一方总能管顾到孩子和老人。苗木工人遇到下雨天没有活,或者自己不想做,就可以不去接活。虽然苦点累点,但至少不被工厂的制度束缚,时间可以由自己支配。遇到家乡有红白喜事,回去也方便。当然,这只是自由的一面,自由的另一面,是那位苗工大哥离开时无奈的低语:“你们要好好读书,将来不要和我们一样做这些苦差事。”

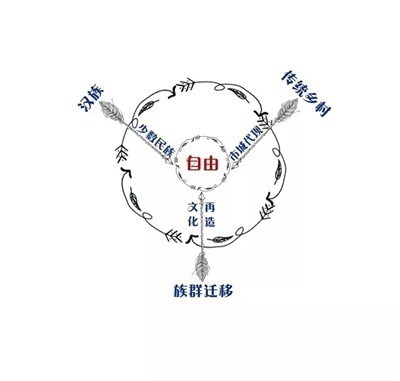

萧山苗族文化再造示意图

萧山苗族文化再造示意图

来萧山二十多年,龙大伯见证了这座江南小城的变迁,萧山的荒田上已经耸立起高楼,机场也不断扩建。但是由于征地速度加快,萧山的苗木土地一直在缩减,苗木行业在向市外迁移,而原来的苗木地变成了一家家工厂,可这些工厂又因经济不景气而闲置。而旧城改造更是雪上加霜,大量房屋因为面积超标、不合规章而被拆除,这令空出的住房更加稀缺。房子少了,房价自然是水涨船高。十多年前可以花一百多元租到的大房子,现在八九百元却只能租几个平米,苗工们还需自己承担水费和电费,而房东们又以阶梯电价的名义让租客承担较多的费用,因此电费贵得吓人。这让苗工们不敢多用电,出租屋因此变得阴暗潮湿。然而苗工们还是继续在萧山谋生,因为这里比家乡赚钱多。

萧山风景

萧山风景

龙大伯并不喜欢杭州的城市生活。他认为杭州市区交通很不好,“打的士、坐公交,半天走不了几个红绿灯的”。我问他有没有像我们沿途看到的一些年轻人买车,他很不屑一顾:“我们年纪这么大了,要那个东西干什么?那是年轻人爱玩的”。他认为这样很浪费钱。他对萧山本地一些人的基督教信仰也不感兴趣。“我们都不信那些的,我们苗族有自己的文化。”讲到这里他把凳子往前挪了挪,很高兴地介绍起来:“老人过世了以后啊,要在清明节和过年的时候回去,到墓扫一扫,这一块的话不可少。这个祭祖的话,是一个尊重性的。神灵只是一个传说。其实真正的是没有的。”他很骄傲于自己的见识,这让他能够勘破神灵的缥缈性,然而深山中的神灵比起都市的灯红酒绿在灵魂上和他更接近。

“那你们在这儿还过苗族的节日吗?”伟锋学长用手撑着脸,手肘架在膝盖上,火已经把我们烤得有些懒了。

“过啊!为什么不过?”龙大伯对于这一点非常自豪,刚刚的瞌睡瞬时全无,他兴奋地用手比划着,“以前我们老乡,他们在这里有很多人的呐,夏天天气热的时候,没活干,老一辈的聚在一起唱唱山歌,当地管理的人开始还不允许,但是那天是重阳节诶!”

重阳节对于苗族人来说非常重要。

“所以我就和他们争。”龙大伯说着便开始模仿当时充满气势的样子,“他们还说什么‘你们不要聚众闹事!’我说:‘我们在你们这里搞建设,但是重阳节我们没法回去,大家聚在一起唱唱山歌庆祝一下,这怎么叫聚众闹事呢?’然后他们也没话说了。”龙大伯咧开嘴笑了一下,像是得胜归来的将军。但他很快又抱怨起来:“还是没有场地。我们以前老家在山里,地方很大的。大家一起杀杀猪啊,烤烤腊肉啊,聚一聚很方便。现在这里管理太严了,场地不让用。还有就是这边的人你走你的,我走我的,都不像老家那样熟悉了,平时也就打打麻将之类的。”

“苗歌是用苗语唱的?”

“当然啦,苗语是我们民族的语言。我们现在跟老乡一起也还是说苗话的呢,不过啊,你们肯定听不懂的。”龙大伯说着说着,苦笑起来。“不过苗歌有的我也听不懂,用词太深奥了。”他指了指旁边坐着的一位苗族工友。“他们说我来这边太久了,已经变成萧山人了。”

“是啊,他不像我们苗族人了。”工友也笑着说。的确,在对话中,龙大伯的嘴里时不时地冒出几个吴语用词来,不过,这又让我联想起前几天和萧山本地一位木匠的谈话,他说“那些湖南人一眼就能看出来。”我疑惑起来:湖南苗工对于萧山人而言仍是“他者”,而龙大伯在苗工眼中又成了“他者”,他到底是萧山人还是湖南人?湖南人和萧山人之间存在一种明确的标准吗?

沉思良久,火炉已经把我的半边裤脚烤得发烫了,龙大伯拿了一只铁钳子过来,把烧着了的炭夹起来,放到依旧黑色的那些炭上面,边放边说:“其实我跟你们讲,你们年轻人啊在外面千万别去吃烧烤,为什么呢?”他用钳子指着这些黑炭,“这个炭它里面有煤的,木灰一半,那个炭一半。你闻到那个烧烤诶那么香,但毒性很大的。真的。烧烤这个东西不能吃,我跟我儿子也是这样说,他自从知道了以后,再有叫他去街边吃烧烤的,他说‘打死我也不要’。”说完,大家都笑了起来。

雨渐渐的小了,风也不似之前那么凶了,龙大伯望了望窗外,起身准备告辞,“天晴咯,要走咯(上工)!”他伸了个懒腰,活动了下筋骨,接着便把两条裤腿卷了起来,塞进黑色的套鞋里,再利索地拿起放在门口的铲子和扁担,右腿一跨便上了摩托车,他一边系着头盔的带子,一边回头和我们打招呼:“回见!”摩托扬长而去,在他身后,是一大片黄绿相间的苗木田。

长按二维码支持激流网

为了避免失联请加+激流网小编微信号wind_1917

(作者:王潇(上海大学文学院)、孟鑫(上海大学文学院)。来源:人民食物主权论坛。责任编辑:黄芩)

(作者:王潇(上海大学文学院)、孟鑫(上海大学文学院)。来源:人民食物主权论坛。责任编辑:黄芩)