论文将社会学的生命历程视角应用于数字媒体研究,探讨个人和家庭层面的因素对流动女性手机使用的重要影响。通过田野观察、焦点小组和非正式访谈的数据收集方式发现,珠三角地区的流动女性内部的差异性和多样性被以往的农民工媒介使用研究所忽视。流动女性群体的内部差异,不能简化为年龄变量本身,而是与流动人口性别化的、充满不确定性的生命历程有关。一方面,国家主导的社会经济政策和教育政策结构性影响了流动人口的生活机遇;另一方面,处于不同生命阶段的流动女性在家庭内部和就业市场上有着不同的角色期待和身份定位。基于不同生命阶段的个体和家庭决策,她们的工作性质、居住环境和家庭劳动分工是多样化的,这些因素形塑了她们的手机使用习惯和媒介内容偏好。

一、研究背景、研究主题和研究方法

伴随价格低廉的移动数码设备的普及,中国数字鸿沟早已不再是单纯地由二元化的“信息富有者”(information haves)和“信息匮乏者”(information have-nots)所构成。“信息中下阶层”(information have-less)一词用于描述多数中国互联网用户更为贴切,①它包含了农民工、农村留守人口、下岗工人和其他社会弱势阶层群体,强调这些社会群体与中低端信息传播技术(Information Communication and Technologies,ICTs)的关系。他们不是绝对的信息匮乏者,而是主动采用信息技术来解决问题的实践者。②但在过去30年里,中英文的ICTs研究对信息中下阶层的学术讨论都极为有限,③数字媒体与信息中下阶层之间的关系需要传播学界更多的关注。④

据中国互联网络信息中心(CNNIC)2018年第41次中国互联网发展状况统计报告,中国网民总数达到7.72亿人,从一些数据仍能看出,绝大多数网民受教育程度不高。此外,以往的媒介研究往往没有讨论农民工的内部差异,大多将其视为基于地域、居住城市或职业的静态、单一的社会群体,并想当然地认为他们的迁徙是从农村到城市的单向流动。近年返乡农民工的社会学研究表明,当代中国人口迁移有着不同的劳动力流动模式:有的会留在城市,有的回到家乡,有的则像城乡之间的“候鸟”⑤或“钟摆”,⑥随情况而决定去留。⑦

有鉴于此,本文从“工厂女工”手机使用调查过程中的意外发现出发,将生命历程视角与数字媒介研究联系起来,丰富我们对于信息中下阶层的理解。以往的农民工媒介研究往往将其弱势的社会地位视作默认前提,但没有深入分析实际影响他们弱势地位的具体原因。⑧本文采用田野观察、焦点小组、非正式访谈的方式收集数据,考察不同生命阶段的个人选择和家庭决策对手机使用的影响。受制于研究条件,在过去的中国数字媒介研究中,研究者很少采用这一研究方法。当研究只专注于他们的目前职业或者媒体报道的新闻事件,而不是具体的人生轨迹时,他们的流动性和异质性就无法被研究者捕捉到。

本研究的最初目的是通过招募合适的小组成员来了解“工厂女工”的手机使用习惯和媒介内容偏好。根据CNNIC(2018年)的统计,97.5%的中国互联网用户使用手机上网,手机已经成为最常用的互联网设备。研究初期发放的问卷调查结果显示,119名受访者中只有4人没有智能手机,87%的受访者使用手机上网。因此,手机被选定为研究聚焦的数字移动媒体。

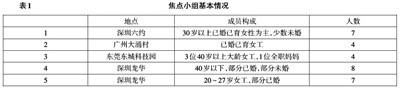

2016年7月和8月,研究者在社工机构的协助下,在深圳、东莞和广州组织了5个焦点小组。小组成员总数是30人。参与的女性来自广东省农村地区或中西部省份的县城和农村,年龄在20-50岁之间,均未接受高等教育。每个焦点小组的参加人数从4人到8人不等,讨论时间长度为1-2小时。在焦点小组实施的前后,研究者与社工、参与者进行了非正式的聊天,并查看了她们的手机界面和微信界面,以获取更多信息。整个焦点小组的讨论过程以语音形式进行了记录,讨论内容随后被编码。

焦点小组的优势是可以获取细节性的描述性数据,⑨了解受访者行为背后的潜在动机,因为答案不受研究者的偏见引导。⑩另外,本文分析的数据不仅包括焦点小组讨论,还包括研究开展过程中的其他有价值的信息,例如与工作人员和小组成员的非正式谈话,焦点小组开展的背景环境,研究过程中发生的意外事件。

焦点小组的研究者需要充分把握和超越数据,以确定更广泛的过程和概念,对数据含义的敏感性可以帮助研究者产生分析性主题。(11)生命历程这一视角是从数据收集过程中而不是从文献综述中获得,这里采用了归纳的数据分析方法。

本文尝试解决的研究问题如下:

从生命历程视角出发,如何理解作为信息中下阶层的流动妇女?

不同生命阶段的流动妇女如何主动采用信息技术来解决她们各自工作与生活中的问题?

她们的手机使用受到哪些结构性因素的影响?

二、文献综述

(一)移民妇女与手机使用

随着新自由主义资本主义带来全球劳动移民的女性化现象,(12)关于跨国劳工妇女的媒体研究一直在增长。中国的跨地区劳动力流动与世界其他地区的跨国劳工非常相似,都是由于不同地区经济发展的巨大结构性差异而成为可能。(13)所以本文不会过分强调中国劳动力迁移的特殊性,并且也将东南亚、东欧、南美等经济欠发达国家和地区的移民劳工ICTs文献加入讨论。

经济不平等的观点反映在一些研究者对跨国劳工妇女手机使用的理论化工作中,比如“锚定的流动性”(anchored mobility)(14)或“不能动的流动性”(immobile mobility),(15)都指出了流动性一词遮掩了移民劳工的社会网络稳定性和加剧的结构性不平等的神话。

曹晋对上海家政女工手机使用的研究也指出根本的一点,流动妇女的手机使用无法帮助她们跨越社会地位和性别身份,超越城乡、地区、技术与经济的支配性力量,而只是帮助她们在城市顺利出售廉价劳动力,成为媒介技术的消费者。(16)除此之外,大部分跨国劳工女性手机使用的研究文献没有发展分析性的理论概念,而主要集中在个案的研究发现,探讨手机在她们维持家庭关系、建立社交和工作联系、异地履行母职(trans-local mothering)等方面的重要作用。

对于手机给农民工在找工作、社交和恋爱等方面的作用上,大部分研究的结论都是积极的。丁未和宋晨对西部农民工求职经历的研究发现,手机作为媒介工具帮助他们掌握打工信息、讨价还价和维权过程中的重要性,但他们也指出,手机对农民工的赋权影响,不仅仅是技术本身,更重要的是信息传播技术中介的传统血缘、地缘关系网络,这个网络提供了他们最重要的社会支持和心理慰藉。(17)

对珠三角流动女性用手机社交和恋爱的一项研究发现,通过频繁的短信交流实践,她们非正式的读写能力和社交能力都得到加强,手机也为这些女性提供了不同于乡村的都市亲密关系和社交实践。(18)一项针对北京农民工的调查发现了他们策略性的手机使用,例如通过手机假装在场来避免无聊的和限制性的工作,打电话和农村保持联系以缓解经济和情感的矛盾,发展新的社交网络,和扩大浪漫关系的选择范围,在这个意义上手机对他们的生活方式变化产生了积极的影响。(19)

而手机对亲子关系的影响则有别于前者。手机的可供性(affordance)在一定程度上有助于维持异地的亲子关系,尤其是手机即时性互动可以提供抚慰作用。(20)东南亚国家大规模的家政服务劳动力输出,形成了父亲在家照顾子女,母亲在外挣钱养家的家庭分工模式,而手机有助于父母双方适应新角色,并让女性可以通过电话来履行传统母亲责任的仪式。(21)但信息传播技术仍然无法挑战社会经济差距带来的障碍,尤其是家庭生活的情感层面上,母亲虚拟在场不足以弥补物理层面的分离。

(22)虽然在海外工作的母亲往往对手机协助履行母亲角色有更为积极的看法,但留守儿童对跨国沟通的态度要消极得多。(23)ICTs影响了跨国劳工女性的母亲身份认同和对工作与家庭的矛盾态度,这也会影响到她们的迁移决定。(24)关于外出在香港打工的身为母亲的菲律宾劳工的研究展示了异地母职模式的复杂性和多样性,并指出这是由于母亲的能动性、儿童的回应和替代性照料者的作用共同形成的。(25)

另一项“跨国亲密性”的研究也指出,跨国打工的母亲保持稳定顺畅的跨国交流技术手段有限,增加了她们的孩子被遗弃的感受。此外,母亲外出打工虽然挑战了“男主外”的迷思,但保留了“女主内”的传统观念,这种矛盾阻碍了劳动迁移带来的性别关系重建,同时也给母亲与留守儿童保持亲密关系带来了更多的挑战。(26)手机为跨国打工的母亲提供了保持与子女关系和维持家庭角色的重要手段,但手机没有改变传统照顾和培育的性别角色,而是强化传统的母亲角色,并且因为新媒体技术提供的跨国沟通可能性,移民母亲与亲人的分离被自然而然地接受。(27)

针对南欧跨国家庭的研究也表明,除了维护家庭关系和为家庭提供情感支持之外,经过ICTs中介的跨国沟通实践进一步加强而不是改变既有的文化价值和表达方式,作者认为应该进一步深入了解权力和性别关系如何影响在社会经济和文化都处于劣势地位的妇女。(28)

与之对比,关于城市白领女性手机使用的研究文献主要集中讨论移动媒体对女性在工作和家庭中付出双重劳动中发挥的作用。(29)移民劳工女性就不需要付出双重劳动或者平衡工作与家庭的责任了吗?

杜平对珠三角地区女工的民族志研究发现,流动女性往往处于工厂权力等级结构的最底层,稳定收入相比职位晋升对她们有更重要的意义,如果工作严重影响孩子的成长,流动女性往往会决定放弃工作去照顾孩子,而不是选择“平衡”工作和家庭的关系,传统的母亲角色期待和性别规范影响了她们的迁移决策。(30)廖雪婷对深圳一家美容店年轻女工的民族志研究也发现,她们不稳定的生活状态不仅是因为工资低,工作安全有限,而且还受制于工作和家庭之中的性别规范。(31)

所以要了解流动女性使用手机的情况,同样应该考虑到手机在工作和家庭中的作用以及工作和家庭对手机使用的影响。正如对东欧和南美移民劳工女性的手机使用研究的结论所揭示的,移民妇女的家庭关系在技术和地理上被重新定义,但在社会层面上,移民妇女作为母亲、女儿、姐妹和配偶的传统角色不会消失,而是经由距离改变的家庭互动模式,以不同的方式延续。(32)

(二)移民劳工与生命历程

“生命历程”(life course)视角源自20世纪60年代以来欧美城市化语境下的经济学、社会学和心理学研究,(33)类似的概念是“生命周期”(life cycle)。遵循《在欧洲的波兰农民》开创的移民劳工研究传统,研究者经常采取这个视角来研究移民劳工和农民的经济和社会问题,研究的议题包括:(1)个人生活的决定,比如配偶选择、婚姻家庭模式、养育子女、职业路径选择;(34)(2)家庭的决策,例如男性的家庭劳动、(35)已婚女性的工作、(36)家庭的迁移模式;(37)(3)移民融入和社会支持,等等。在欧洲,生命历程视角已经成为政府决策过程的基本指导方针。(38)

“生命历程”用于了解人们的生命随着时间发展的连续性和变化。(39)时间不仅仅意味着年龄,还涉及到家庭事件和社会历史。生命历程社会学要求研究者超越个人和家庭的分析层次,将变化与宏观的社会结构、长期的历史背景联系起来,(40)年龄、家庭事件和社会历史之间的关系意味着特定历史时期的潜在社会规范,(41)社会文化规范不仅在不同历史时期和社会环境中有所不同,而且在性别、种族、民族和阶级方面也有所不同。(42)另外,不同的人生阶段以塑造个人生活轨迹的不同发展机会为特征,(43)而个体所做出的人生决策具有累积效应,而不只是短期效应。(44)

在讨论流动人口的内部差异时,有的学者比较了两代农民工,认为年轻一代更关心个人发展和个人自由,体验不同的生活方式,而不仅仅是赚钱。(45)张世勇以生命历程视角开展了华中地区农民工返乡者调查,他认为,“第二代农民工”的标签夸大了代际差异,忽视了这些差异可能随着时间推移而改变。他提出“以家庭为导向的移民模式”,指出他们的流动不是个人主义的决定,而是与家庭高度相关。(46)

墨菲(Murphy)也采用了生命历程的视角,分析了与劳动力迁徙对中国农村妇女影响相互作用的个人和家庭因素。她的民族志研究发现,处于不同人生阶段的农村妇女因为在城市劳动力市场和家庭中的不同位置和社会角色而获得不同的收益。(47)

另一项针对珠三角地区农民工亲密关系实践的民族志研究则展现了年轻的打工妹置身于乡村传统婚姻和城市浪漫爱情之间的矛盾。一方面,因为爱情嫁给外地人,而不依靠传统的相亲实践,是冒险的赌博,因为缺乏法律和制度的保障,大部分打工女性仍然高度依赖家庭和亲属关系来减少潜在的冲突和风险。另一方面,珠三角城市带来的现代化经验改变了她们的观念,为新的亲密关系实践和话语形式创造了可能性,但她们随时有被新一波更年轻的劳动力所替代的风险,使得移民劳工个体处于离开传统婚姻的庇护,但又是过渡性的、未完成的现代个体的矛盾状态。(48)

许多生活选择与生命历程有关,例如消费、储蓄、教育、婚姻、劳动力供给,(49)媒体使用作为一项生活决策也不应例外。然而,生命历程的观点却很少应用于媒体研究。以上研究表明,流动女性按年龄变化承担着不同的家庭角色,这些不同的角色必然会影响她们对手机媒体的使用,这是本文的主要关注点。

对于移民女性来说,作为女儿、妻子、母亲的性别规范和她们作为自由市场劳动力赚钱养家的需求之间的张力,会反映在她们对移动媒体的使用行为中。这些文献为我们提供了了解中国流动女性的背景,我们可以进一步将流动女性的手机使用与其不同的生命阶段所面对的结构性角色期待和社会位置联系起来。生命历程的视角有助于我们理解她们的手机使用与其性别角色、家庭劳动分工、劳动力市场之间的关系。以下将结合焦点小组的总体情况和典型个案分析着重讨论这方面的研究发现。

三、研究发现

(一)信息中下阶层:从静态单一到流动多重的身份

“信息中下阶层”这一概念旨在指出廉价的移动通讯技术与产品的普及使过去被排除在外的社会中下阶层得以进入信息社会,这在十年前非常具有启发性。但诸如农民工、留守人口、下岗工人、离退休人员等“信息中下阶层”的静态身份划分没有考虑到个人随时间而变化的、多重的身份可能性和不同弱势群体之间边界的不稳定与重叠。

以中国移民劳工在现有研究文献中的命名为例。最常见的“农民工”强调劳务密集型流动人口基于中国城乡二元户籍制度形成的一种模棱两可的身份,进城务工的农民究竟是农民还是工人,这种身份认同困境被马克思主义学者称为“未完成的无产阶级化”。(50)

为打破这种认同困境,“新工人”概念的提出(51)伴随着一批城市制造业工人、家政工、建筑工和其他低收入劳工群体的社会学、人类学和传播学研究。但“新工人”一词更接近于新社会运动的计划性认同建构,而不是一个有助于理解移民劳工复杂生活状况的分析性概念。(52)由于中国区域性经济结构和社工机构的服务对象不同,北京和上海移民劳工的媒介研究主要关于于家政工和服务业工人,而华南地区的研究主要关于制造业工人。

研究者在珠三角工业区开展的焦点小组也在某些方面体现出一致性:如所有受访者都有在工厂打工的经历。但与以往研究预设不同,他们的职业和身份是多元化且不稳定的,有将近一半的受访者当时已经离开或考虑离开工厂。因此,如果将“工厂女工”视作她们的静态身份标签进行调查,就无法知悉她们高度的工作流动性与身份的不确定性。

有研究者采用“临时移民”(temporal migrants)一词来描述这一群体,因为这部分劳务密集型农村移民不可能获得当地城市户口,与高学历的永久性移民和本地人相比,他们无法享受包括就业、住房、医疗、教育等在内的城市福利制度。(53)本文综述的相关研究也大多采用“移民妇女”(migrant women)这一概念,但“移民”这一身份概念无法揭示,他们多次更换工作,失去工作,在不同城市漂泊,离开城市回到家乡,或再次返回城市的复杂、动态和差异化的迁徙定居经历。因此,本文选择“流动女性”这一概念,以标识出受访者非本地的户籍身份,缺乏制度保障的工作境况,不享受当地社会福利,受教育程度相对较低,未来存在高度不确定性等特征。(54)

户口和学历是影响她们生活机遇的主要限制因素,这种限制会随年龄增长而日益增加。她们早年的生命历程相似:因为家庭贫困,很早放弃学业,选择到珠三角地区的工厂打工,低学历和缺乏技能成为她们寻找工作的最大瓶颈。工厂流水线岗位没有学历和技能限制,是最容易获得的工作。进城务工之后,很多人并不甘于一直从事低水平的体力劳动。

一些人把进厂视作寻找其他工作的跳板,她们通过业余时间报名电脑班自学IT技能,参加各种活动培养自己的社交能力和语言能力。经过一段时间准备,她们可以找到文员、销售、服务员和其他更有吸引力的工作。但不应忽视的是,国家是以经济部门和工作组织而非职业类别为基础制定有关劳动力的社会经济政策,(55)她们即便离开工厂进入第三产业,也仍然是进入私有制企业或从事非正式的灵活就业。她们从私有企业获得的制度性福利远远差于国有部门和集体企业。(56)除非她们能够获得自考的本科学历,通过积分入户,否则没有城市户口,仍然无法享受城市的社会福利制度。

在工业区招聘启事里,年龄往往是最主要的招聘要求,诸如富士康这样的世界500强企业,一线工人的年龄不会超过30岁。年轻的流动女性被视作勤劳、温顺、易管理的劳动者,往往是工厂的优先招聘对象。但30岁之后,她们在就业市场上的地位就会大幅下跌。这意味着,年轻流动女性并非不存在职业风险,而是风险和危机的出现时间延后了。如经济学家斯坦丁(Standing)指出,全球劳动力女性化趋势并不意味着男女平等,而是意味着低工资、缺乏福利和就业保障的灵活用工被认为符合女工的相关特征:不稳定的劳动力参与、接受低收入的意愿、不需要积累技能和没有职业上升渠道。(57)

小组里40岁以上的女性在工厂已经工作多年。对于多数已离开工作岗位的女性来说,离职并非她们的主动选择,而是由于年龄劣势。例如,49岁的P离开工厂,是因为视力下降导致生产效率大不如前,同时身体和精力也无法承受流水线高强度的劳动。40岁的A在同一个工厂打工20多年,但工厂一直没有为她缴纳养老保险,她年纪渐长才意识到问题的严重性:退休后她无法领取养老金。在社工机构的帮助下,她辞职并起诉工厂,以获得补偿金和失业救济金。20多年的流水线劳动没有让她积累任何技能,也没有提供稳定的就业保障和职业上升渠道,辞职后她很难再在深圳找到稳定工作。D、E、F(年龄分别为42岁、48岁、50岁)都在一家小型电子厂做勤杂工,她们已经三个月没有拿到工资。厂里遇到类似状况的年轻人可以通过罢工得到赔偿,离开工厂,她们却宁可被欠薪。她们深知自己在就业市场上的弱势地位,失去这份工作就很难在其他地方受雇,“年轻人不上班叫罢工,我们不上班叫旷工。”她们一致认为,没有保障的低收入也好过失业,“多干一天是一天”(F)。

除了户口和学历对她们的结构性影响之外,婚姻和家庭也成为她们流动的重要影响因素。尤其对于已婚女性,她们的流动去向是在早年工作经历和家庭决策上进一步权衡后作出的人生决定。例如,A刚上初中的儿子因为长期没有父母在身边,爷爷奶奶难以管教,沉迷于电脑游戏和网络小说,学习成绩一直在下滑,这使得她外出打工赚钱丧失了意义,她最终决定回家陪儿子,丈夫继续留在东莞工厂打工。B的两个孩子陆续出生后,她有好几年没有工作,做全职家庭主妇。等到孩子长大一点后,她又外出工作,以便能和丈夫共同负担增加的家庭开销。2008年,因为工厂不批准请假,她为了陪女儿看病,直接辞职。之后四年里,她一边照顾儿女一边做兼职,直到2011年才找到另一份全职工作。开展焦点小组时,她的儿女已经在读职业技术学校,她开始忧虑的是未来如何赡养年迈的父母。

随时间而变化的家庭角色显著影响了她们不稳定和缺乏保障的(precarious)生命历程。流动去向的决定,包括是否工作,找什么类型的工作,是否返回家乡,都受到育儿和赡养老人的家庭分工影响。她们的“流动性”(mobility),正如既有研究所总结的,在社会阶层的维度上是“被锚定的”“不能动的”,与中文语境里的“漂泊”同义。“流动”不仅体现在她们在城乡之间的迁徙辗转经历,也反映在她们随年龄而变化和切换的家庭角色(母亲、女儿、妻子)和就业市场地位,以及她们如何权衡(而非平衡)工作赚钱和家庭责任。她们在不同的生命阶段,会被贴上农民工、留守人口、失业者、家庭主妇、非正式就业人员这些不同的身份标签,不同社会身份之间可以互相切换和并存。更为重要的是,对于个体而言,国家政策对生活机遇的影响在生命历程中的不同阶段是变化的。(58)

因而,进一步深化对信息中下阶层的分析,需要引入交叉性(intersectionality)分析。研究者不能只聚焦于某一种社会身份(农民工、女性、底层母亲),而应该考察宏观层面不同压迫体系如何交织,微观层面上的个体和群体如何在相互交织的压迫体系中获得现存的社会地位。(59)信息中下阶层不只是不同边缘社会群体简单相加的集合体,而是不同社会身份之间的互相影响、随时间而变化的动态过程。

(二)差异化的手机使用策略与媒介需求

如上文分析,不同生命阶段的流动女性在珠三角的就业市场上有非常不同的境遇,也在各自家庭中扮演不同的性别角色,工作对于她们的意义也会随之变化。年轻流动女性通过打工赚钱,增加了她们在原生家庭中的地位和话语权,是走向独立生活的前提。

但结婚之后,她们工作是为了增加家庭收入,当养育子女和照顾老人的家务劳动落在她们身上时,她们往往会选择放弃工作,回归家庭。流动的工作和生活状态,会使她们的手机使用也随之发生变化。这一部分将着重讨论她们变化的工作与生活环境如何影响她们的手机使用情况。

虽然每位受访者都有智能手机,手机也是她们最常用的数字移动设备,但她们的手机使用行为往往被各自的工作种类和生活环境所形塑,展现出惊人的多样性。即使在制造业工厂,不同工种对于手机的控制强度也是不同的。(60)流水线岗位的要求最严格,不允许工人携带手机,加上午休时间很短,女工们宁可睡午觉,也不愿玩手机。

很多女性住在工厂集体宿舍,以节省生活成本。集体宿舍的日程安排是由工厂的时间管理机制统一组织的:通常最晚加班到9点,12点宿舍熄灯,她们也必须为第二天工作养足精力早点入睡。所以这些受访者通常在晚上9点到12点之间使用手机。集体宿舍的无线网络在上网高峰期速度很慢,很多女性在手机流量套餐上的消费远远高于在外租房的女性,因为后者在出租屋里使用包月的无线网络,以减少手机套餐的开销。

这也是为什么在焦点小组中,前者很少有人会用手机看网络视频和图片,后者则不受流量限制,她们更多地报告了自己在业余时间喜欢用手机在线观看电影、电视剧和综艺节目。选择无线网络还是电信数据流量包上网,是她们根据自身工作性质和生活环境做出的策略性经济决策。

不受工厂福特制线性时间管理的女性拥有更多自由来决定何时、何地以及如何使用手机。例如B之前工作的印刷公司没有限制手机使用的管理规定,手机成为她坐公交上下班和工作期间的移动媒介,她甚至可以一边工作一边用手机外放听广播。工厂文员和公司职员的办公室都安装了无线网络,她们的日常工作也都通过互联网开展。在第一组和第四组中,做零售的女性除了睡觉时间,都在用手机工作。保险公司的H拥有一部令人印象深刻的大屏幕手机,我问她为何选择这么大的屏幕?她告诉我,因为工作特殊,需要在手机上用公司系统的应用程序,“大屏手感好,可以随时随地处理客户订单。我以前带笔记本,都带出了肩周炎,现在就不用了。”

做微商的G为了更快回复客户,也换了新的智能手机。旧手机速度较慢,留给她母亲F使用。F和另外两位大龄女工D、E都在电子厂里做勤杂工,她们的工作与信息技术无关,她们也缺乏数字媒介使用技能。E的视力下降,打字速度很慢,很少用手机上网,只用它打电话和家人联系。F的微信订阅号只有2个,都是在她女儿的帮助下订阅的。她们分享的手机使用经验十分有限。

与大龄女性形成鲜明对比的是第四和第五组的年轻女性。她们关注的信息类型包括实用资讯、经济理财、健康养生、婚姻家庭、购物消费、娱乐休闲,与城市其他社会群体并无根本差异。她们用手机看新闻、听广播、看视频、玩游戏、购物、看小说,订阅面向城市受众的微信公众账号,用豆瓣、微博和知乎等网站获取信息,下载应用程序学习英语和职场技能,还有人用微信关注了成人自学考试信息。她们看起来像是流动女性中的“精英”,赚取相对较高的工资,拥有较多闲暇时间,通过使用数字媒介来充分满足自己的欲望和需求。一项关于新生代农民工学习充电的研究显示,他们在城市传播系统的影响下,激发了自身的风险意识和学习意识,各种媒介都成为他们获取资源的方式。(61)

与此同时,显而易见的是,限制她们生活机遇的政策制度并不因为她们熟练使用数字媒介技术、主动获取信息与学习充电就能改变。组里所有母亲对此都抱着相似的忧虑,这主要体现在子女教育、老人赡养等方面。她们有的把孩子带在身边,而不是留在家乡由父母照顾。严格的户籍制度使得流动儿童很难在城市得到良好教育,公立学校只对当地居民开放,私立学校不仅教育质量差,收费也更高,对于流动家庭而言是一笔高昂的生活支出。而远在家乡的父母年纪越来越大,她们也必须考虑他们的养老问题。她们不得不在两难的抉择中纠结与焦虑。

电子厂的C向研究者反复强调她的悲观情绪:“我这个人比较悲观,在厂里付出很多,得到很少。我同学都劝我辞工回去带孩子。我积分没积到,没有本地户口,孩子(在这边)没法上好学校。我贷款买了房,现在卖房肯定亏本,我进退两难,心里非常难受。我在老家失业,社保没法转。我父母年纪也很大了。我每天被这些事情拉锯,心里很痛苦。”社会学研究业已表明,父辈的社会地位和社会资本显著影响了子女的教育机会与职业位置,社会分层机制在代际间和个体生命历程中相对稳定。(62)对于这些没有接受高等教育的流动女性而言,她们在城市打工赚钱供子女上学,希望后代可以通过教育改变社会阶层,而这样的愿望因为基于户籍倾斜的学籍政策而变得渺茫。

这些母亲们都展示了她们用手机阅读“正能量”内容的偏好。C说:“不喜欢看诉苦的文章,跟自己生活是一样的,揭开了伤口,越看越郁闷,看那种消极的东西会被拉进去……我更想知道负面情绪怎么疏导和发泄。”母亲们都表达了相似的观点:“找不到好的解决方法,给我们来点心灵鸡汤也好。我们对这个社会已经爱莫能助,能做的只是提升自己的境界了。”(K)“看乐观积极搞笑的内容,让生活带点乐趣。我们确实无力改变现实。”(J)此外,很多女性都频繁提到她们喜欢看战争片,这超出了研究者的预期。

她们解释,喜欢战争片不只是因为爱国主义教育。她们非常喜欢片中的女兵形象,类似于现代版的花木兰。她们崇拜强势的“女汉子”角色,觉得“好帅好酷啊”。她们都认为“正能量”很重要,并且希望网络自媒体提供相应的建议和解决方案,要教育女性坚强,遇到挫折,跌倒了也要勇敢爬起来。“要用正能量引导,诉苦可以诉,但不要像个怨妇,自己都看不起自己,谁看得起你?”(Q)“我们退休了怎么办啊,工作丢了怎么办……想看这些内容,但(微信公众号上)很少看到。”(F)她们清醒地认识到自己所面对的户籍政策限制,在无力改变外部政策环境的前提下,她们唯有诉诸“正能量”的媒介内容消费,以平复内心的痛苦和焦虑,并积极寻求个体化的解决方案。

(三)变迁的家庭关系、性别角色与手机使用

虽然智能手机可以上网和下载各式各样的应用程序,但对于受访者而言,手机最基本的功能仍然是打电话,尤其是与家人的联系。而不同年龄阶段的女性与留守在家乡的家庭成员有着不同程度的联系。未婚女性都表示自己很少打电话给家人,更喜欢和身边的朋友交流。而大部分已婚女性会经常打电话给家人,不仅包括留守家乡的儿女和父母,也包括可能处于异地分居的丈夫。

未婚女性的手机和微信订阅号界面显示,她们更关注城市生活和本地新闻,希望在城市建立新的社会纽带,尚未开始忧虑家庭责任。崭新的社交网络对这些女孩的日常生活起到更为积极的作用,她们往往也是社工机构最积极的志愿者。这些女孩正在或即将开始探索亲密关系,她们从读职业学校时就喜欢阅读青春爱情小说。

有智能手机之后,她们会在手机阅读应用上看小说,作为下班后的消遣活动。她们对未来伴侣都有着不切实际的浪漫期待,不太喜欢父母基于现实考虑对配偶选择的干预。这也正是为什么她们不经常打电话与父母联系的原因:故意保持一定距离,逃避父母的控制,以获得独立和自由。不打电话体现了她们为了重新界定与原生家庭的关系而进行的“无声的反抗”。

已婚的B也经历过这个阶段。20多年前她来珠三角打工最重要的动机就是可以逃脱一桩父母指定的婚姻,她不愿意嫁给一个婚前强行和她发生性关系,且对她有语言和肢体暴力的男人,即使这个男人在她家族看来是门当户对的结婚对象。那个年代没有手机,B通过没有地址的信件报平安,直到她通过自由恋爱和现在丈夫结婚,她才终于恢复和父母的联系。

如今她不再需要对抗父母的控制,随时间流转,她在原生家庭中的地位和角色已经转变,父母年事已高,需要她的安慰和关心。现在她会经常和父母打电话交流。其他已婚女性和她相似,会经常打电话和留守的父母、子女联系,并发展出了节省话费的策略——通过登陆不同的网络电话应用来赚取积分拨打免费电话。正如邱林川所言,她们不是无知的“信息匮乏者”,而是主动采用信息技术,利用网络资源解决自身问题的实践者。(63)

图1微信订阅号截图

图1微信订阅号截图

未婚女性更关注在城市中建立新的社会纽带,已婚女性则更关注婚姻家庭、子女教育和健康养生等话题。随年龄渐增,她们开始意识到日益变差的身体状况和自己在就业市场上的弱势地位。但由于家庭内部分工的差异,已婚女性的手机使用情况也大相径庭。第二组母亲们表示,她们没有时间上网娱乐。除了工作赚钱,她们所有的闲暇时间都会用来陪伴孩子。手机主要用于工作沟通和子女教育,而非休闲娱乐。与之形成鲜明对比的是第五组的女工妈妈,她们的孩子刚出生不久,由留守父母照顾。

因为父母分担了育儿劳动,她们仍有时间关注自我发展。加上当地社工机构的积极影响,她们甚至反思过度的手机使用,因为“这是浪费时间”(T)。她们将闲暇时间用于提高社交能力、语言技能和身体素质,经常参加社工机构免费的技能培训班,内容涵盖跳舞、口才、英语和健身。图1可以佐证两者的差异:左边为广州南沙电子厂母亲,关注的公众号绝大部分为育儿和婚姻家庭类信息,右边为深圳富士康女工母亲,她的孩子由父母照顾,她仍有大量时间学习和娱乐。

根据其他母亲的经历,由爷爷奶奶照顾孩子并非长久之计。育儿的家庭劳动几乎等同于全职工作,有的人在权衡利弊之后,选择回归家庭照顾子女,同时进入非正式的灵活就业中去,使用手机从事网络销售成了赚钱的主要途径,例如以微信为主要平台开展的兼职营销方式:“微商”。

G一边带孩子一边做微商,她告诉我,自己照顾孩子就不可能找到全职工作,因为没有工厂一星期只上五天班,且按时上下班。但做微商不需要固定的工作时间,而是随时随地用手机操作,是全职妈妈赚取零用的最好方式。A的儿子多年一直由她父母照顾,但儿子打电话时一直抱怨她没有陪伴他一起成长。虽然研究文献表明,手机对于异地履行母职有积极作用,但一个更为基本的事实不应该被忽视,最好的养育方式仍然是面对面的陪伴。

回家陪伴儿子意味着她无法再继续进工厂,所以她和G一样选择了做微商代理。一项跨国就业政策比较研究表明,孩子影响母亲的就业和工资水平,但不同国家的就业政策(例如产假、育儿假、育儿补贴等)会对此产生积极的干预。(64)而本研究中的这些母亲,几乎很难从工作场所和就业政策方面获得任何支持。与努力“平衡工作与家庭”的白领女性不同,她们只能在回归家庭和外出工作之间二选一:将育儿的家庭劳动转移给父母,或者自己回归家庭做全职妈妈。在后一种选择的语境下,互联网和手机成为她们灵活非正式就业的主要来源和工具。从事微商、客服、网络兼职等的廉价数字劳动成为家庭主妇获得额外经济来源补贴家用的新型“在家打工”方式。

综上,不同生命阶段的流动女性往往基于自身和家庭需要而使用手机的不同功能,从使用中获得不同类型的需求满足。多样化的手机使用模式(使用时间、上网方式、使用功能)受到工作类型和生活环境的形塑,也反映了她们在外部环境限定下做出的具有能动性的决策。

而从年轻女孩喜欢青春浪漫题材、已婚女性们热衷正能量鸡汤的对比中,我们可以串联起20世纪大众文化消费与女性受众的传统媒介研究脉络,在这一研究脉络中,小说、广播、电影、电视剧都为处于各种艰难的时代语境与个人境遇下的女性受众提供了逃避现实、宣泄情感与无声反抗的空间。

例如拉德威指出,浪漫小说对于女性读者是补偿性的,满足她们在现实生存中无法满足的心理需要,而悲伤的文本扰乱了逃避和补偿机制,所以不受欢迎。(65)在21世纪数字媒介时代,这一媒介需求依旧延续,不过更换了媒介的物质载体,有了更丰富的媒介表现形式。手机的强大媒介整合能力,将包括阅读、观影、听广播等各种娱乐消遣活动都集成于一身,成为她们逃避现实、宣泄情绪与无声反抗的主要方式。

四、结论:生命历程情境中的数字媒介使用

本文将生命历程视角运用于流动女性的数字媒介研究,并尝试丰富和拓展信息中下阶层的概念:影响信息中下阶层生活机遇的根本因素是国家主导的社会经济政策和教育政策,这一影响在个人生命周期的不同阶段是变化的。当我们基于职业对社会群体进行划分,并对特定社会群体媒介使用进行调查时,就无法捕捉到他们变化的社会身份和生活机遇,以及这些变化对于他们媒介使用的影响。

通过对珠三角地区流动女性手机使用的质化数据分析,本文认为,随年龄而变化的就业市场地位和家庭性别角色是她们差异化手机使用的根本原因。这些多样化的手机使用,展现了她们一定程度的个体能动性,例如她们有各种省钱上网和打电话的策略,使用手机协商关系、自我学习、消遣娱乐甚至灵活就业。

但这不能抹除不均衡的经济发展、不平等的福利制度、缺乏关怀的就业政策、性别化的劳动分工给她们带来的在城乡之间,全职工作、灵活就业与失业之间,回归家庭和外出打工之间辗转挣扎的苦痛经历。她们对于“正能量”题材的偏好,正是反映了她们对于结构性现实困境的无能为力,但又必须勇敢坚强面对的心理状态。

需要强调的是,要把流动女性及其家庭的生活史与对结构性不平等的宏观政治经济分析结合起来,充分认识这些结构性力量如何影响流动女性的生活境遇,流动女性如何基于自身意愿和家庭需求来回应社会结构和生活机遇的限定,以及这些互动如何影响她们的数字媒介使用。

流动女性的生活状况被归纳为不稳定和缺乏保障的,(66)但这一特征并非为流动女性独自承受,而是新自由主义全球化带给绝大多数普通人带来的经济、政治和社会的后果。对于没有接受高等教育的流动女性而言,特殊之处在于中国的传统家庭文化和户籍管理制度如何将流动女性与其他社会群体分开;在不同的生命阶段,流动女性有着怎样差异化的生活机遇和劣势;这些如何共同作为外部的社会情境影响了她们的媒介使用。

本文对于流动人口的家庭关系、教育获得、职业变化等方面的讨论仅局限于个案的粗浅分析,用以解释她们差异化手机使用的原因。更全面深入的研究需要结合量化研究方法,收集与分析大规模实证调查数据。本研究的外部效度比较有限,因为只有30个受访者。研究者无法从目前的数据中绘制出流动女性全部的生命历程,没有通过历时性研究去追溯这些女性生活境遇的变化和动态的手机使用,没有对她们家人的生命历程和手机使用进行调查,也没有进行跨地域、不同性别之间的比较。但这为未来更加深入和纵向化的信息中下阶层数字媒介研究留下了很大的发展空间。

特别感谢在珠三角地区开展调查时社会服务基层工作者们提供的热情帮助与受访者们真诚的生命经验分享,由于匿名性原则,无法一一写出他们的名字。同时也非常感谢匿名评审专家和易莲媛、王洪喆、黄雅兰等给予的修改建议。

注释:

①Cartier,C.,Castells,M.& Qiu,J.L.,The Information Have-less:Inequality,Mobility,and Translocal Networks in Chinese Cities, Studies in Comparative International Development,vol.40,no.2,2005,pp.9-34.

②邱林川:《信息“社会”:理论、现实、模式与反思》,《传播与社会学刊》2008年第5期。

③Qiu,J.L.& Bu,W.,China ICT Studies:A Review of the Field,1989-2012, China Review,vol.13,no.2,2013,pp.123-152.

④Sun,P.& Qiu,J.L.,The New Media Cultures of Chinese Migrant Workers, in Hjorth,L.& Khoo,O.eds.,Routledge Handbook of New Media in Asia,2016,pp.93-104.

⑤贺雪峰、袁松、宋丽娜:《农民工返乡研究:以2008年金融危机对农民工返乡的影响为例》,山东:山东人民出版社,2010年,第27页。

⑥张世勇:《生命历程视角下的返乡农民工研究——以湖南省沅江镇的返乡农民工为表述对象》,博士学位论文,华中科技大学,2011年,第2页。

⑦袁松、余彪、阳云云:《农民工返乡的生命历程——以湖北沟村为表述对象》,《青年研究》2009年第4期。

⑧Choo,H.Y.,& Ferree,M.M.,Practicing Intersectionality in Sociological Research:A Critical Analysis of Inclusions,Interactions,and Institutions in the Study of Inequalities, Sociological Theory,vol.28,no.2,2010,pp.129-149.

⑨Nyamathi,A.& Shuler P.,Focus Group Interview:A Research Technique for Informed Nursing Practice, Journal of Advanced Nursing,vol.15,no.11,1990,pp.1281-1288.

⑩Lederman,C.L.,Assessing Educational Effectiveness:The

Focus Group Interview as a Technique for Data Collection, Communication Education,vol.39,no.2,1990,pp.117-127.

(11)Hennink,M.M.International Focus Group Research:A Handbook for the Health and Social Sciences,Cambridge:Cambridge University Press,2007,p.222.

(12)Sassen,S.,Women's Burden:Counter-geographies of Globalization and the Feminization of Survival, Journal of International Affairs,2000,pp.503-524.

(13)曹晋:《传播技术与社会性别:以流移上海的家政钟点女工的手机使用分析为例》,《新闻与传播研究》2009年第1期。

(14)Williams,A.,Anderson,K.,& Dourish,P.,Anchored Mobilities:Mobile Technology and Transnational Migration, in Proceedings of the 7th ACM Conference on Designing Interactive Systems,2008,pp.323-332.

(15)Wallis,C.Technomobility in China:Young Migrant Women and Mobile Phones,NYU Press,2015,pp.1-28.

(16)曹晋:《传播技术与社会性别:以流移上海的家政钟点女工的手机使用分析为例》,《新闻与传播研究》2009年第1期。

(17)丁未、宋晨:《在路上:手机与农民工自主性的获得——以西部双峰村农民工求职经历为个案》,《现代传播》2010年第9期。

(18)Lin,A.,& Tong,A.,Mobile Cultures of Migrant Workers in Southern China:Informal Literacies in the Negotiation of(new) Social Relations of the New Working Women, Knowledge,Technology & Policy,vol.21,no.2,2008,pp.73-81.

(19)Yang,K.,A Preliminary Study on the Use of Mobile Phones amongst Migrant Workers in Beijing, Knowledge,Technology & Policy,vol.21,no.2,2008,pp.65-72.

(20)Liu,P.L.& Leung,L.,Migrant Parenting and Mobile Phone Use:Building Quality Relationships between Chinese Migrant Workers and Their Left-behind Children, Applied Research in Quality of Life,vol.12,no.4,2015,pp.1-22.

(21)Cabanes,J.V.A.,& Acedera,K.A.F.,Of Mobile Phones and Mother-fathers:Calls,Text messages,and Conjugal Power Relations in Mother-away Filipino Families, New Media & Society,vol.14,no.6,2012,pp.916 -930.

(22)Hoang,L.A.,& Yeoh,B.S.,Sustaining Families across Transnational Spaces:Vietnamese Migrant Parents and their Left-behind Children, Asian Studies Review,vol.36,no.3,2012,pp.307-325.

(23)Madianou,M.,& Miller,D.,Mobile Phone Parenting:Reconfiguring Relationships between Filipina Migrant Mothers and their left-behind Children, New Media & Society,vol.13,no.3,2011,pp.457-470.

(24)Madianou,M.,Migration and the Accentuated Ambivalence of Motherhood:The Role of ICTs in Filipino Transnational Families, Global Networks,vol.12,no.3,2012,pp.277-295.

(25)Peng,Y.,& Wong,O.M.,Diversified Transnational Mothering via Telecommunication:Intensive,Collaborative,and Passive, Gender & Society,vol.27,no.4,2013,pp.491-513.

(26,R.,Long Distance Intimacy:Class,Gender and Intergenerational Relations between Mothers and Children in Filipino Transnational Families, Global networks,vol.5,no.4,2005,pp.317-336.

(27)Uy-Tioco,C.,Overseas Filipino Workers and Text Messaging:Reinventing Transnational Mothering, Continuum:Journal of Media & Cultural Studies,vol.21,no.2,2007,pp.253-265.

(28)Benítez,J.L.,Salvadoran Transnational Families:ICT and Communication Practices in the Network Society, Journal of Ethnic and Migration Studies,vol.38,no.9,2012,pp.1439-1449.

(29)Lim,S.S.,Women's 'Double Work' and Mobile Media:The More Things Change,the

More They Stay the Same, Routledge Companion to Mobile Media,London:Routledge,2014,p.356-364.

(30)杜平:《男工女工:当代中国农民工的性别、家庭与迁移》,香港:香港中文大学出版社,2017年,第145页。

(31)Liao,X.S.,Precarious Beauty:Migrant Chinese Women,Beauty Work,and Precarity, Chinese Journal of Communication,vol.9,no.2,2016,pp.139-152.

(32)Vancea,M.,& Olivera,N.,E-migrant women in Catalonia:Mobile Phone Use and Maintenance of Family Relationships, Gender,Technology and Development,vol.17, no.2,2013,pp.179-203.

(33)Bengtson,V.L.,& Allen,K.R.,The Life Course Perspective Applied to Families over Time, in Sourcebook of Family Theories and Methods,Springer US,2009,pp.469-504.

(34)Hostetler,A.J.,Sweet,S.& Moen,P.,Gendered Career Paths:A Life Course Perspective on Returning to School, Sex Roles,vol.56,no.1,2007,pp.85-103.

(35)Coltrane,S.& Ishii-Kuntz,M.,Men's Housework:A Life Course Perspective, Journal of Marriage and the Family,vol.54,no.1,1992,pp.43-57.

(36)Goldin,C.,Life-cycle Labor-force Participation of Married Women:Historical Evidence and Implications, Journal of Labor Economics,vol.7,no.1,1989,pp.20-47.

(37)Laoire,N.C.,'Settling Back'? A Biographical and Life Course Perspective on Ireland's recent return migration, Irish Geography,vol.41,no.2,2008,pp.195-210.

(38)Eurofound.Sustainable Work Throughout the Life Course:National Policies and Strategies,2016.Available at:https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2016/working-conditions-labour-market/sustainable-work-throughout-the-life-course-national-policies-and-strategies(accessed 13 May 2017).

(39)Elder Jr,G.H.,Time,Human Agency,and Social Change:Perspectives on the Life Course, Social Psychology Quarterly,vol.57,no.1,1994,pp.4-15.

(40)Bengtson,V.L.& Allen,K.R.,The Life Course Perspective Applied to Families over Time, in Sourcebook of Family Theories and Methods,Springer US,2009,pp.469-504.

(41)Aldous,J.,Family Development and the

Life Course:Two Perspectives on Family Change, Journal of Marriage and the Family,vol.52,no.3,1990,pp.571-583.

(42)Hutchison,E.D.,A Life Course Perspective, in Dimensions of Human Behavior:The Changing Life Course,4,2010,pp.1-38.

(43)Lee H.C.& Bielby D.D.,A Life Course Perspective on Fandom.International Journal of Cultural Studies,vol.13,no.5,2010,pp.429-450.

(44)The German Federal Government(2011).First Report on Gender Equality.Available at:http://www.fes-china.org/files/daten/events/2016/04_21_Feminismus/Englisch_Gender-Equality%20Report_summary.pdf(accessed 1 May 2017).

(45)Pun,N.,Subsumption or Consumption? The Phantom of Consumer Revolution in Globalizing China, Cultural Anthropology,vol.18,no.4,2003,pp.469-492.

(46)张世勇:《返乡农民工研究:一个生命历程的视角》,北京:社会科学文献出版社,2013年,第3页。

(47)Murphy,R.,The Impact of Labor Migration on the Well-being and Agency of Rural Chinese Women:Cultural and Economic Contexts and the Life Course, in Gaetano,A.M.& Jacka T.eds.On the Move:Women in Rural-to-Urban Migration in Contemporary China.Columbia University Press,2004,p.243-276.

(48)Ma,E.& Cheng,H.,'Naked' Bodies Experimenting with Intimate Relations Among Migrant Workers in South China, International Journal of Cultural Studies,vol.8,no.3,2005,pp.307-328.

(49)Browning,M.,& Crossley,T.F.,The life-cycle Model of Consumption and Saving, The Journal of Economic Perspectives,vol.15,no.3,2001,pp.3-22.

(50)卢晖临、潘毅:《当代中国第二代农民工的身份认同、情感与集体行动》,《社会》2014年第4期;潘毅、任焰:《国家与农民工:无法完成的无产阶级化》,《二十一世纪双月刊》第106期。

(51)吕途:《中国新工人:迷失与崛起》,北京:法律出版社,2013年;吕途:《中国新工人:文化与命运》,北京:法律出版社,2015年。

(52)王洪喆、邱林川:《空间、科技与声音:新老工人阶级文化空间的比较研究》,《传播、文化与政治》2015年第2期。

(53)Fan,C.C.,The Elite,the Natives,and the Outsiders:Migration and Labor Market Segmentation in Urban China, Annals of the Association of American Geographers,vol.92,no.1,2002,pp.103-124.

(54)Zhang,N.,Performing Identities:Women in Rural-urban Migration in Contemporary China, Geoforum,vol.54,2014,pp.17-27.

(55)周雪光:《国家与生活机遇:中国城市中的再分配与分层1949-1994》,北京:中国人民大学出版社,2015年,第89页。

(56)Lin N.& Bian Y.,Getting ahead in Urban China, American Journal of Sociology,vol 97,no.3,1991,pp.657-688.

(57)Standing G.,Global Feminization through Flexible Labor, World Development,vol.17,no.7,1989,pp.1077-1095.

(58)周雪光:《国家与生活机遇:中国城市中的再分配与分层1949-1994》,北京:中国人民大学出版社,2015年,第23页。

(59)Collins,H.Patrica,Black Feminist Thought(2nd Edition).New York:Routledge,2000,p.18.

(60)Peng,Y.,& Choi,S.Y.P.,Mobile Phone Use among Migrant Factory Workers in South China:Technologies of Power and Resistance, China Quarterly,vol.215,no.215,2013,pp.553-571.

(61)郑欣、衣旭峰:《风险适应与媒介赋权:新生代农民工学习充电研究》,《西南民族大学学报(人文社科版)》2014年第5期。

(62)周雪光:《国家与生活机遇:中国城市中的再分配与分层1949-1994》,北京:中国人民大学出版社,2015年,第5页。

(63)邱林川:《从信息中下阶层到信息中坚》,《二十一世纪》2006年第10期,第102页。

(64)Misra,J.,Budig,M.& Boeckmann,I.,Work-family Policies and the Effects of Children on Women's Employment Hours and Qages, Community Work & Family,vol.14,no.2,2011,pp.139-157.

(65)Radway,J.A.,Women Read the Romance:The Interaction of Text and Context, Feminist Studies,vol.9,no.1,1983,pp.53-78.

(66)Liao,X.S.,Precarious Beauty:Migrant Chinese Women,Beauty Work,and Precarity, Chinese Journal of Communication,vol.9,no.2,2016,pp.139-152.

长按二维码支持激流网

为了避免失联请加+激流网小编微信号wind_1917

(作者:章玉萍。来源:公众号 质化研究。责任编辑:还朝)

(作者:章玉萍。来源:公众号 质化研究。责任编辑:还朝)