一、“文青”蓝苹

1936年10月19日,鲁迅病逝于上海。巨星陨落,山河同悲,自发的群众纪念活动如火山喷涌,席卷全国、遍及各界。各类悼念缅怀文章浩如烟海,数不可计。其中有篇署名“蓝苹”的《再睁一下眼睛吧,鲁迅!》叙中有议,议中有情,叙述简洁,议论恳切,情感真挚,很值一看:

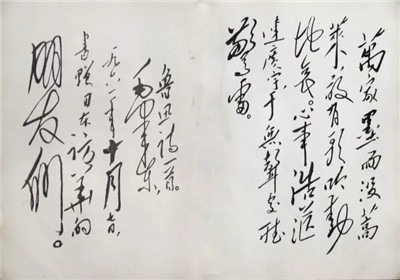

再睁一下眼睛吧,鲁迅!

蓝苹

一个挨着一个,静默地向前移动着。

当我挨到了棺材前的时候,突然一种遏止不住的悲酸,使得我的泪水涌满了眼眶,同时从深心里喊出:

“鲁迅,你再睁一下眼睛吧!只睁一会儿,不,只睁那么一下!”我张大了眼睛期待着。但是他没有理睬我,仍旧那么安静的睡在那儿,象是在轻轻的告诉我:“孩子,别吵了,让我安静一下,我太疲倦了!”于是我带着两汪泪水,一颗悲痛的心,悄悄的离开了他,攒进了那个广大的行列。

这种难以言喻的哀痛,在不久以前曾经苦恼过我一次:在看复仇艳遇的新闻片里,我看到另外一位斗争到死的伟人——高尔基。我看到高尔基生长的地方,又看到他老年来那种刻苦的精神,最后那个占领全银幕的,紧闭着眼睛的头,使我象今天一样的噙着眼泪恳求着:“高尔基!再睁一下眼睛吧,那怕只睁一下!”但是……。

我像一个小孩似的,在戏院里哭了。

由千万个人组成的那个行列——那个铁链一般的行列,迈着沉重的,统一的大步走着。无数颗跳跃的心,熔成一个庞大而坚强的意志——我们要继续鲁迅先生的事业,我们要为整个民族的存亡流最后一滴血!太阳象是不能再忍受这个哀痛似的,把脸扭转在西山的背后。当人们低沉的哀歌着“请安息”的当儿,那个傻而执拗的念头又在捉弄我:

“复活了吧,鲁迅!我们,全中国的大众需要你呀!”

没有一点儿应声,只听见那刚劲而悲愤的疾风,在奏着前夜之光。

黑暗吞没了大地,吞没了我们的导师。每个人象是失去了灵魂似的,拖着滞重的脚步,跨上了归途。

但在每个心头都燃烧着一个愤怒![1]

文章简练峭拔,沉郁悲痛,诚挚的崇敬和真切的哀悼裹挟着简洁的场景描摹和悲伤的抒情议论,似突如其来的飓风,在短暂的篇幅里骤升到情感的高潮。如此的写作才华,比起郁达夫的名文《悼鲁迅》虽有逊色,但与同龄的文艺青年相比,22岁的蓝苹应该远在同侪之上!

鲁迅葬礼:虽非国葬,犹胜于国葬

鲁迅葬礼:虽非国葬,犹胜于国葬

鲁迅逝世后,10月25日的《大公报》上海版刊登了电影、戏剧界司徒慧敏、赵丹、唐纳、费穆、欧阳予情、蔡楚生、柯灵、史东山、应云卫、袁牧之、郑君里、蓝苹等10余人署名的题为《悼鲁迅先生》的专文,文中说:

“在这一星期里面,文化界所发生的最大的变故,像一个晴空的霹雳,震慑着每一个中国人,乃至全世界的文化人的心,使他们震惊、悲悼、叹息,并且深切的受着像失去了什么似的空虚之感的,是鲁迅先生的溘逝。……鲁迅先生的死所给予我们的,又岂止是失去文学师的悲戚呢。这损失是整个中国民族的,也是全世界的被压迫人群的!……‘鲁迅先生不死,中华民族永存!’假如我们相信这挽语的铁一般的声音,那么,让我们祝福这一位苦斗了一生的战士的幽灵,静静地在地下安眠罢。”

鲁迅逝世,“民众丧战士,青年失导师”(联华书局挽词),同样带给文艺青年蓝苹巨大的震撼和悲痛。

青年蓝苹受到了五四精神和鲁迅作品的影响。她追求自由、光明和爱情,蔑视没有感情的婚姻形式,崇拜反抗出走的娜拉。

她三十年代成名后接受采访谈到自己的阅读时说,她高小毕业辍学在家自修,“真的什么书都看过,从《西游记》《红楼梦》起,到《呐喊》《羔羊》《虹》,还有从外面翻译过来的小说,现在叫我背还都背得出来。”[2]

在这些文学作品之中,尤以五四以来的新文学和鲁迅的作品影响最大。她将这些文学作品的影响浇筑到自己的人生之中,消弭了艺术和现实的距离。在人生舞台上,她一直竭尽全力地饰演着对当时知识女性影响最大的娜拉形象,用力寻找一条光明和自由之路。

据郁风讲述,蓝苹“非常敏感,求知欲很强,那富于幻想的大眼睛常常专注地直瞪着你说话,在生活中也像人了戏。我当时认为她是个很有希望的好演员。”[3]

鲁迅的逝世带给蓝苹巨大的震撼,饱蘸着失去精神导师的悲痛,她写出了《再睁一下眼睛吧,鲁迅!》。

此时的蓝苹是左翼电影明星,也是追求进步时有作品发表的文学青年。她创作的起步于1931年7月到1933年4月在青岛大学半工半读时期。1931年7月,李云鹤供职的山东省立实验剧院倒闭,经创办者教育家赵太侔(此时改任青岛大学教务长)介绍,她到青岛大学半工半读,每天上午到中文系旁听课程,下午和晚上在图书馆上班,顶头上司图书馆馆长为梁实秋。这一时期她和梁实秋接触较多,读了不少文艺作品。中文系的课程曾选修过闻一多的《名著选读》、沈从文的《中国小说史》和《散文写作》、杨振声的《写作辅导》等。蓝苹喜欢文学,写过诗,写过剧本《谁之罪》,散文和小说曾受过沈从文的指导,表现出一定的写作天赋。[4]

1933年秋,李云鹤与俞启威一同离开山东,南下上海,加入海鸥剧社,重续她的演员之梦。1935年3月,李云鹤进入上海电通影业公司,改名“蓝苹”。[5]不过她的文学之梦并没有停止,她先后以“张淑珍”“云鹤”“蓝苹”为名,在《新社会》《中学生》《电通》《中国艺坛画报》《大晚报》《青年界》《大公报》等刊物发表了二十余篇小说、散文随感和书信。

纸上的蓝苹,勇于追求个人自由与幸福。她读房龙,主张“为自由而战牺牲”,感叹人类的可悲——“真是怪事!世界上没有一样有生气的东西是不喜欢自由的。尤其是称为万能的人类,有时竟为争自由牺牲了生命。”

她悲天悯物,舅舅送她一只小鸟,关在笼里,失去了自由,不吃也不睡,过了一个晚上就死了。她感叹道:“一个雀子尚且为求自由死了,那么人,尤其是受着重重的束缚的妇女,当然更应该勇敢的去争取自由了!自由神可以说是我们妇女争自由的一段记录。”[6]

她出身贫苦,从生活的底层走来,一直在努力地“争自由”,她喜欢自己扮演的娜拉,不喜欢卡嘉琳娜,她说,“把娜拉的话当作我的,把我的情感作为娜拉的,什么都没有担心,只是像流水似地演出来了,”觉得自己“和卡嘉琳娜之间就好像隔离了几千里的路程。”[7]更重要是卡嘉琳娜是被男人抛弃的女人,而娜拉是抛弃男人的女人。

她同情底层民众,关心民族存亡。她能将个人自由上升到民族自由的高度,并阐述两者的关系:“我们现在不但要使中国的卡嘉琳娜能够活下去,而且还要英勇的,和男人们共同去背负起民族革命这个伟大的任务,因为只有在整个民族自由解放的时候,我们妇女才能得到真正的自由!”[8]

她热爱演艺事业,对于演员的角色、演技、素养以及责任都有深刻的理解。她说:“一个人如果专靠着美貌,或是一点儿聪明去做一个演员,那是危险的!”“一个演员要是只能扮演那种比较适合自己的角色,那就谈不到演技。那只是一种自我的表现而已!”[9]

“我们不仅需要健全的身体,还更需要健全的思想和意志;因为演剧再不是一种纯娱乐的东西,而演员也不是一种玩偶;我们的演剧应在我们这个苦难而伟大的时代中充分地发挥出它的社会效能。”

她清醒地意识到:“生活的糜烂——这糜烂的生活是演员的艺术之最大的敌人,它毁灭着演员本身及他的艺术。一个演员在目前这样社会中,是很容易走上糜烂的道上的,这一半是由于那恶劣的环境促成的,不过演员个人的自暴自弃也是重要原因。”[10]

这些文字,融汇着她对艺术的体验和理解,虽然说不上令人振聋发聩,但境界也不失高远,至今仍具有现实意义。她那篇名满上海滩的同唐纳绝交的“公开信”[11],也思维清晰、情理俱至,确是简洁明快的文字,远远超出一般的文艺青年。

蓝苹同当时无数追求进步的文艺青年一样,尊敬鲁迅、崇拜鲁迅,以鲁迅为精神导师。故而在鲁迅逝世之后,她提笔为文,字字含情。当文学青年蓝苹成了“文化旗手”江青之后,她依然大谈鲁迅对她的影响以及她与鲁迅之间的因缘。

1972年8月,纽约州宾翰顿大学东亚历史系副教授罗克珊·维特克访问江青,在北京谈话以及广州的六天长谈之后,维特克写出了ComradeChiangCh''ing(《江青同志》)一书。1977年,该书由维特克授权Little,BrownandCompany在美国印刷,在美国和加拿大同时发行。

在该书中江青谈到,“鲁迅是她最为敬仰的一位文化巨匠,正如毛泽东是她心目中的一位政治巨人一样。……”维克特说:“江青毫不掩饰她对这两位伟人的崇拜。为了维护她在‘文化大革命’直至70年代中期一直领导的某种意识形态,她在讲述自己中引用了一系列经过精心挑选的例证,表明她对这两位伟人之间相互的仰慕与敬重之心的觉察力。”第四章“从左翼到舞台中心”,江青谈到了鲁迅。她说:“当她在上海时有人告诉她,鲁迅曾观看过她的演出,但说这话时她脸红了。”她“一再强调,她只是听说而已,并不知道这是否属实。”[12]

鲁迅的确看过蓝苹的演出。当时蓝苹虽饰演过《娜拉》并有不小的名气,但不足以引起鲁迅的注意。1935年11月,上海业余剧人协会公演《钦差大臣》,邀请鲁迅观看。鲁迅观看了11月3日的夜场,他在当天的日记里记道:“夜同广平往金城大戏院观演《钦差大臣》。”[13]

我们知道,鲁迅非常喜欢和熟悉果戈里的《死魂灵》和《钦差大臣》等作品,不仅翻译了《死魂灵》,还多次在《暴君的臣民》《路》《答〈戏〉周刊编者信》征引《钦差大臣》的人物、故事、语言阐述自己的观点。上海业余剧人协会希望鲁迅能够提提意见,鲁迅提出了中肯而善意的批评,但并未形成文字,而是托丽尼代为转达。鲁迅逝世的当天,丽尼想起此事,奋笔撰写了《要学习的精神》,公开了鲁迅的意见——“我又记起‘业余剧人’公演果戈里的《钦差大臣》之后,先生在看过以后,教我带给排演者的批评。先生以为那钦差大臣所住的旅馆,门该是朝里开的,所以在门外偷偷看的人才能一个不留神跌了进来,如果朝外开,则是绝然跌不进去的。又说,市长的妻子必定是个丑妇,所以和女儿争风才有喜剧的效果,如果像业余所演出的的那样俊扮,就和作者的本意大有差别了。又指出了各个性格上的正确的理解,如仆人不能像那样聪明,因为傻而自作聪明的仆人是俄国文学的传统。又说到服装,在这里,引证了《〈死魂灵〉百图》里的绘画。”[14]

市长太太的扮演者是当时的著名影星王莹,鲁迅委婉地批评了其未能忠实剧情、与原作抵牾的弊病,表现出对剧社以及年青演员的提醒和呵护。蓝苹饰演的木匠妻戏份不多,却演活了丧偶的青年寡妇的愤激,不过鲁迅未有只字片语的评价。倒是鲁迅批评过的《赛金花》,后来却成为批判江青的靶子。1936年4月初,夏衍的《赛金花》在《文学》杂志6卷4号发表,同月中旬剧作者协会召开了张庚、凌鹤等戏剧家参加的“《赛金花》座谈会”,之后因蓝苹同王莹争演《赛金花》的女主角而搁置,最终在11月份由王莹饰演赛金花而获得巨大成功。鲁迅在同年8月23日所撰的《这也是生活中》批评《赛金花》剧本的主题先行和歪曲史实,其中也隐含着鲁迅对“国防文学”的批评:“作文已经有了‘最中心之主题’:连义和拳时代和德国统帅瓦德西睡了一些时候的赛金花,也早已封为九天护国娘娘了。”[15]

“文革”开始,旧事重提,鲁迅对《赛金花》的批评横扫了一批人;“文革”结束,蓝苹同王莹争演赛金花则成了路人皆知的狼子野心:“赛金花媚外投降,是个民族败类;赛金花荒淫无耻,是个社会渣滓;赛金花盘剥妓女,是个大吸血鬼。不管剧本给她涂抹上多厚的油彩,这个粉墨登场的赛金花也还是无法掩盖她自己反动的丑恶本质。江青争演《赛金花》主角未成,恰好说明她早在三十年代就向往着要当一个赛金花式的人物,计划着去搞阶级投降和民族投降的罪恶勾当。历史终于证明了,她正是这样做的。”[16]客观地讲,蓝苹可能虚荣好胜、爱出风头,但由此远远推导不出那时候她就“计划着去搞阶级投降和民族投降的罪恶勾当”。这种望风使舵、深文周纳、落井下石的论调逻辑混乱、滑稽荒诞、卑鄙俗气,可惜至今仍未绝迹,依然盛行。

二、“娜拉”蓝苹

蓝苹在30年代引人瞩目的不是“文学青年”,而是“左翼明星”。

“左翼明星”,“它本身就是一个复杂的、悖论的概念:既要革命,又要成为电影明星,这也是他们的身份特征。”[17]20世纪20—30年代的上海是新兴的中国电影之都,一大批导演明星云集于此,采用自然主义和现实主义的布景与技巧,着力反映穷人生活、女性解放、工人阶级觉悟以及失业问题等城市题材。左翼电影运动的领导者田汉、夏衍、阳翰笙等人塑造了左翼电影,同时也为蓝苹、王莹、艾霞等出身底层的女影星提供了舞台。蓝苹在这里找着了自己的梦工厂,她的革命向往和明星梦想则通过娜拉的饰演有了一个美好的开端。娜拉这一形象契合了蓝苹的遭际、性格和气质,使她迅速成为左翼电影的当红明星。

1935年6月下旬,上海各报纷纷报道《娜拉》的公演,颇有影响的《时事新报》刊出了《新上海娜拉》特辑,刊头是蓝苹的大幅剧照。上海金城大戏院门口高悬话剧《娜拉》的巨幅演出海报,上面写着“亮晃晃的演员!白热化的演技!大规模的演出!”“直追闺怨名剧!堪称独创风格!”以及“赵丹、蓝苹领衔主演”等宣传标语。

此时赵丹已是上海滩的著名演员,陌生的“蓝苹”首次亮相,吊足了观众的胃口。《娜拉》由上海业余剧人协会承演,这是其同年4月成立之后的首次演出。这个业余性质的演出团体,聚集了当时上海的知名导演和影剧明星如史东山、袁牧之、应云卫、金山、沈西苓、赵丹、宋之的、王莹、王人美、蓝苹、施超等。在公演《娜拉》之前,蓝苹虽然已经进入电通影业公司,但还是临时演员,完全是试验性质。正式签订合同是在公演《娜拉》成功以后。[18]27日晚,《娜拉》在金城大戏院成功上演,蓝苹一炮而红。演出翌日,《民报》评论蓝苹说:“人物配得适当而演技也恰到好处的,应当记起蓝苹,金山,魏鹤龄,吴湄,赵丹五人,每个人物的性格,是被他们创造了,而对白也那样完美。尤其是第二幕,为了蓝苹的卖气力,那动作和表情,就像一个乐曲的‘旋律’一样,非常感动人,到带着眼泪,跳西班牙舞时,这旋律是到顶点了,觉得全人类的自私与无知,都压榨在她身上,可怜极了。”[19]

《晨报》则比较了赵丹和蓝苹的演技:

赵丹,他是一个年青的艺人,他的长处并不是天赋的,他没有标准的健美体格,而且他也并没有怎样好的嗓音;但他努力,诚恳,对于剧中人的人格,思想,情感,肯下功夫去体验。而在艺术上,他肯刻苦地锻炼。在《娜拉》中他饰娜拉的丈夫郝尔茂先生。他能刻画出郝尔茂这样的一种人物来,一个家庭的主人翁,一个社会上有着相当地位的功利主义的绅士。在易卜生当时代的欧洲一直到现代的中国,郝尔茂正不知有多多少少。在《娜拉》这剧中,郝尔茂要算是难演的角色,但赵丹很轻易的胜任了。

其次,我要说出我的新发现。饰娜拉的蓝苹,我惊异她的表演与说白的天才!她的说白我没有发现有第二个有她那么流利(流利并不一定指说得快)的。自头到尾她是精彩的!只有稍微的地方显缺点,即有时的步行太多雀跃了;有时的说白太快因而失却情感了。

二十一岁的蓝苹,头一炮打响,她成功了!

她能够演好娜拉,除了她自己的演技之外,还有重要的一点,她跟娜拉心心相通!

她一遍又一遍读《娜拉》。她发觉,娜拉那“叛逆的女性”跟她的性格是那样的相似!她以为,娜拉是她,她就是娜拉——她成了娜拉的“本色演员”![20]

蓝苹回忆道:

“当我初读《娜拉》的时候,我还是一个不知道天多高地多厚的孩子。但是无形中娜拉却成了我心目中的英雄,我热烈地崇拜着她,我愿意全世界被玩弄着的妇女都变成娜拉。”

她自己也终于受时代风气的鼓动,成了抛弃家庭追求信仰的叛逆女性。“没有多久,我也离开了家庭。虽然和娜拉出走的情形不一样,但是我却要照着娜拉所说‘做一个真正的人!’……”[21]

正是遭遇的近似、个性的相近、气质的契合,使蓝苹对于角色有着全面透彻地感受、理解和把握。她对记者说,“我总觉得‘娜拉’底个性太和我相近了,所以我很喜欢演这个脚色。就是对于‘娜拉’底台词,我从没死读过。告诉你,我还只念过两遍,不知怎地,连我自己也都觉得莫名其妙,竟会很自然地从我底口中背出来。”[22]

在演出时“我在台上真是自在极了,好像娜拉与我自己之间没了距离,把娜拉的话当作我的,把我的情感作为娜拉的,什么都没有担心,只是像流水似地演出来了。”[23]

蓝苹将娜拉定位为女性反叛者,她自己是娜拉式的人物,她和娜拉几乎是完全重合的。她希望通过自己饰演的娜拉和卡嘉琳娜,为妇女解放和妇女自由呐喊。她为妇女鼓与呼:“一九三五年上演的《娜拉》,以及最近上演的《大雷雨》都是以妇女问题为主题的戏。并且在演出上也有着很大的意义。”“站在一个妇女和演员的立场上,我要求剧作者,在今年,在这被称为话剧年的一九三七年,大量的替我们,被窒息将死的妇女们产生剧本!”[24]

同时,她也在思考娜拉们的出路。鲁迅说“伊孛生是很不通世故的”,他“是在做诗,不是为社会提出问题来而且代为解答”,“他也不负解答的责任”。[25]蓝苹模糊了艺术和现实的距离,却慨叹易卜生没有给娜拉安排出路,她说:“不过我自始至终相信在高唱‘妇女回到家庭去’的声浪中演出《娜拉》,正如吴湄女士所说的,的确是有很重大的意义的了;但可惜易卜生没有把出走后的娜拉应该怎样去找出路的法子告诉我们……是的,不应该做‘小鸟儿’;做男子底奴隶和玩具,不应该把自己底生命为男子而牺牲,我们妇女应该自立,不应该做寄生虫!”

她觉得只要女人能像娜拉那样能够觉醒、反抗和出走,其他问题自然会迎刃而解,她说,“这何必要管他呢?……我总觉得我们尤其女人更应该从重重的压迫之下觉醒过来,至少;也得要像娜拉这样有反抗出走的精神,想法子能使自己多学习一点东西,把自己底力量充实起来之后再说。不要说恋爱问题,就是其他一切,都不难解决的。”[26]

蓝苹以娜拉自诩,她确实也选择了娜拉之路,曾经多次“出走”。但娜拉走后怎样呢?鲁迅说:“不是堕落,就是回来,”[27]蓝苹没有回来,她继续出走。她试图在鲁迅所言的“堕落”和“回来”之外,为无数娜拉探寻另外一条继续革命和反抗的道路。在《一封公开信》中她公开了自己的人生困境,愤然离开上海,像成千上万的皈依者一样,选择了一条在当时青年看来很光明和很进步的道路——奔赴延安。这绝对说不上是“堕落”,这是当时以及之后革命叙事中青年们最为理想和完美的归宿,青年们只有融入到革命集体的汪洋大海之中,才能重新获得身份、生命和意义,才能完成自己的真正救赎。蓝苹在革命的熔炉里,却走出了一条估计连鲁迅也难以预料和想象的历史“岔路”。

三、“自由神”蓝苹

电影明星和文学青年蓝苹在上海滩虽没有大红大紫,但也闹出不小的名声,这其中当然有她和唐纳以及章泯之间的婚恋纠葛。对此,蓝苹当年的好友郁风说得中肯:“许多从30年代知道蓝苹的人,后来谈到或写到江青,都是谈虎色变,说她从早先就是个野心勃勃、阴险狠毒、自私无情、虐待狂、玩弄男人的女人。说实话,我可没看出来。然而江青果然就是蓝苹,即使她后来忌讳,最好不承认这个名字。也许作为一个女人的原始性格的某些特点,如虚荣、泼辣、逞强、嫉恨、叛逆……始终存在于她的血液中。但是,蓝苹远远还不是江青。”[28]著名电影评论家瞿史公在三十年代所写的《毛泽东的新夫人蓝苹女士》一文也较客观地评价了蓝苹。全文不长,照录如下:

毛泽东的新夫人蓝苹女士

瞿史公

毛泽东夫人,大家都知道是“女战士”贺子珍(原名降春)。但在这里我要说的,并不是贺子珍女士,而是我们的“自由神”蓝苹女士。

蓝苹并不姓蓝,本姓李,山东人,一九一三年生于济南府,屈指算起来,今年是廿六岁了。

她很朴素,终年穿的是土布旗袍,也从来不施脂粉;她没有嗜好,始终不晓得烟与酒、跳舞的味儿是怎么样;不过,一定要说有的罢,那么,她很爱吃苹果(这或许是她那名字“蓝苹”的由来吧?)又欢喜留前刘海(额发),此外便是散步、歌唱、读书,还好写作,只是她并不想靠写作而过笔墨生涯。

是的,她至今还是一个流浪者!天南地北,那一处没有留过她的足迹?在济南的老家,还有一位高年的老母,廿一岁的弟弟,三十多岁死了丈夫的姊姊,以及两个没有了爸爸的小姨甥。她的家境很坏,父亲早在她五岁的那个年头去世了,遗下来的薄薄田产,还不够她念完中学校的书呢。十八九岁时,靠她自身努力,和朋友的帮助,她总算挣扎起来了,跑进山东实验剧院所去研究戏剧理论,又为了要救自身、救社会、救国家,便同时追随着她的爱人X君艰苦地共干着革命的地下层工作。

一九三四年,她来到上海,睡地板、饿肚子,但是她并不灰心,仍旧热心地穷干着戏剧运动。翌年,她因为主演“娜拉”而在上海的剧坛上红了起来;就是这一年,她与“电通”签了合同,开始尝试水银灯下的生活,演过的片子有《自由神》《都市风光》等;那时月薪六十元,但她自己只用二十元,余下来四十元,便寄回家里去。从这点看来,蓝苹还是个孝顺女儿呢。

“八一三“的沪战爆发,她便奔赴内地,转辗万里,进了延安府的“XX大学”,脱下旧时的旗袍,穿上红军的制服,牺牲了她心爱的前刘海,戴上雄赳赳的红星帽子;扑朔迷离,陌生人休想辨她是雌雄。

“X大”毕业后的她,受聘为鲁迅艺术学院的教授,很得学生们的爱戴;有时,她仍登台演戏。

我不想替她隐讳,她从济南的那个情人X君而又唐纳(当年在杭州六合塔下结合的三对中之一对就是她们),而章泯,带现在的毛泽东,已经嫁过四次了;这前前后后,在章回小说家的眼中,倒是一部“四嫁夫人”的现实题材。更不必说的,一辈冬烘先生看了我上面的叙述,在他们的脑海里,早已把蓝苹幻想成一个潘金莲式的淫妇了罢!

那当然是莫大的错误,并且对于蓝苹也是莫大的侮辱!蓝苹的私生活十分规则而严肃,绝对没有丝毫可指摘的糜烂之处;她的离合多次,只是为了思想不合,志趣相左,事业不同,加之感情冰冷,那么为甚么定要作无益的留恋呢?

我同情蓝苹。同时,我敬佩着她!

一句话,蓝苹的好处,是刚强、勇敢、干脆、决断,不怕穷!肯吃苦!不妥协!真的,她是那种勇往直前,不屈不饶的精神,是值得上海的一般女艺人们学习的![29]

从郁风的回忆和瞿史公的文章来看,蓝苹并不是“潘金莲式的淫妇”。她的“私生活十分规则而严肃,绝对没有丝毫可指摘的糜烂之处;她的离合多次,只是为了思想不合,志趣相左,事业不同,加之感情冰冷”。

唐纳三次自杀,舆论哗然,蓝苹遭到媒体和众人的嘲讽与责难。郁风回忆说,当时“我对她还是很同情,也只能用幼稚的革命人生观大道理劝慰她。当时正发生阮玲玉‘人言可畏’而自杀的事件,轰动一时。她说:‘你们放心吧,我绝不会像阮玲玉!’”[30]

她毫不掩饰自己对阮玲玉的喜欢,在接受采访时她对记者说——“在我最喜欢的就是阮玲玉,的确她是很会演戏,而且能够扮的角色很广。她可以说是中国最有希望的一个女演员。还有王人美底那像野猫般的姿态和表情,我也很欢喜。的确,她完全是出于自然的。像陆丽霞那样,就觉得做作和扭捏了。至于胡萍和胡蝶她们底经验当然是够丰富,修养工夫也很充足的了,但和我都是无缘的;我不喜欢看她们所演的戏,并且她们底演技看起来也老是停止在这步似的,一年一年都是这样,总看不出有什么进步。”[31]

但她不喜欢阮玲玉结束自己的方式,在具有娜拉性格与气质的蓝苹看来,自杀是弱者的选择。在文章里,她曾多次表示,她不会像卡嘉琳娜和阮玲玉那样选择自杀。在接受罗克珊访谈时,她建议罗克珊读读鲁迅那篇为阮玲玉辩护的《论人言可畏》,并说“你在那里可以找到我自己生活的线索。”[32]

但她没有被报章和舆论的力量左右,设身处地为阮玲玉也为自己着想过,能够坚强地面对自己的选择,没有成为流言蜚语的牺牲品。但吊诡的是后来的江青还是自杀了,我们并没有像鲁迅体恤阮玲玉所言的“且不要高谈什么连自己也并不了然的社会组织或意志强弱的滥调,先来设身处地地想一想吧,”[33]而是将她钉在历史的耻辱柱上吐唾沫,她是否能够完全承担得起这历史的罪责却令人深思。

江青并不是天生的祸水,至少在名为蓝苹的上海时期,她是追求进步、自由和光明的文学青年,她是曾经风光一时的左翼电影明星。她参加学运、积极入党,从事地下工作,甚至被捕入狱;她个性自由、性格独立,有主见有爱心,具有强烈的人道主义关怀和阶级意识……1937年7月抗战爆发不久,同当时中国的不少热血青年一样,她满腔热忱地奔往革命圣地延安,并担任以自己最为崇拜的文学巨匠鲁迅命名的“鲁迅艺术学院”戏剧系指导员。

她在1937年5月14日所写的《我们的生活》中写道:“我什么也不希望,只希望我能做一个演员”,然而她易名“江青”之后很快告别了文艺舞台,终了“在一次历史的回流中偶然被推到历史舞台的前景,充分发挥作为演员的本性,扮演了一个荒诞的历史丑角。”[34]

蓝苹的悲剧,早在她三十年代谈到《大雷雨》中的卡嘉琳娜时已经预言:“处在那旧的社会制度转变到新的社会制度的过程中的人们,尤其是青年人,特别受那旧势力迫害的人,是会时时刻刻挣扎在一种异常矛盾而苦闷的生活里的。认识清楚而意志坚定的人就能逃出那旧势力的魔手,走向新的前途。否则,不但逃不出那魔手,并且还会把它捏碎!卡嘉琳娜就是被那封建的魔手捏碎了的一个。所以我们说卡嘉琳娜的悲剧不是她个人的,而是那时候的整个时代的悲剧。”

江青的悲剧如卡嘉琳娜一样,不是她个人的,而是那时候的整个时代的悲剧,也是我们民族和文化的悲剧。正如鲁迅所言,“我一向不相信昭君出塞会安汉,木兰从军就可以保隋;也不信妲己亡殷,西施沼吴,杨妃乱唐的那些古老话。我以为在男权社会里,女人是决不会有这种大力量的,兴亡的责任,都应该男的负。但向来的男性的作者,大抵将败亡的大罪,推在女性身上,这真是一钱不值的没有出息的男人。”[35]可惜在中国,“不闻夏殷衰,中自诛褒妲”的没有几个,“女人替自己和男人伏罪,真是太长远了。”[36]如果我们不能正视历史,跳不出妲己亡殷,西施沼吴,杨妃乱唐的历史预设,所谓的历史反思也就没有多大意义。

注释:

[1]蓝苹:《再睁一下眼睛吧,鲁迅!》,1936年11月15日《绸缪月刊》第3卷第3期。

[2][18][22][26][31]李成:《蓝苹访问记》,连载于《民报》1935年8月28日至9月1日。

[3][28][30]郁风:《江青的上海历史:生活中也像入了戏》,《文史博览》,2006年第27期。

[4]见陶方宣:《江青与沈从文、汪曾祺交往始末》,《名人传记》(上半月)2013年第02期。这段材料出自WitkeRoxane,ComradeChiangCh''ing,Little,BrownandCompany,1977,p43-62.但陶没有注明出处。

[5]据蓝苹自己说,李云鹤到了上海找职业。组织上让她去电影厂,有一个导演给她取名蓝平,但别人写错了字,才变成“蓝苹”。李云鹤觉得“蓝色的苹果”有新意,就用这个名字当演员,在舞台上,也在银幕上。张可可:《1930年代电影明星的文学创作研究——以王莹、艾霞、蓝苹为例》,第38页。上海:华东师范大学硕士论文,2012年。

[6]蓝苹:《为自由而战牺牲》,《电通》半月画报1935年8月第6期。

[7]○23蓝苹:《从<娜拉>到<大雷雨>》,《新学论》1937年4月第1卷第5期。

[8]蓝苹:《<大雷雨>的卡嘉琳娜》,《妇女生活》1937年4月第4卷第7期。

[9]蓝苹:《随笔之类》,《大晚报》1936年1月1日。

[10]蓝苹:《我们的生活》,《光明》1937年5月25日第2卷第12期。

[11]蓝苹:《一封公开信》,《联华画报》1937年6月5日第9卷第4期。

[12]WitkeRoxane,ComradeChiangCh''ing,p95-115.

[13]鲁迅:《鲁迅日记》,第974页。北京:人民文学出版社,1959年。朱正在《谬托知己》(《鲁迅研究月刊》1999年第2期)一文中引用了张颖所著的《风雨往事——维特克采访江青实录》(郑州:河南人民出版社,1997年)中的说法,说江青对维克特说:“鲁迅在《申报》自由谈里称赞我,我没有见过他。他是看了我的戏。我演了《娜拉》、《钦差大臣》、《大雷雨》,其实我不想当明星,一举成名,电影老板都来找我订合同”;“30年代在上海,我是第一流的演员,但这并不是我的主要工作。我做革命工作,地下党,领导工人运动。最主要是领导文艺运动。那时候鲁迅是革命文艺的旗手。……鲁迅对我是很赏识的,不仅对我的戏,对我的文章,对我这个人。鲁迅说我是个真正革命的女性……”;“1936年鲁迅病逝了,我们组织了上万人的大游行,也就是送葬的行列,我们绕着人多的大马路走,我扛着大旗,走在最前面。一排人手挽着手,昂着头,你想想看,那有多么神气。我一点都不怕国民党特务,走在最前面……”等等。但若对照维克特英文原版,一些纯属虚构,一些严重失实。江青谈论鲁迅较为客观,也有自知之明。她说她在上海时常看鲁迅的杂文和鲁迅在《申报》上发的文学评论,并没有说鲁迅在《申报》自由谈里称赞过她。她说鲁迅可能看过她的演出,但她不能确定。她说为鲁迅送葬时她“站在送葬队伍的最前列,”“高歌除了《国际歌》之外的所有革命歌曲”,并没有说自己“扛着大旗,走在最前面”以及后面的“多么神气”、“不怕国民党特务”云云。她谈鲁迅对她的影响以及她与鲁迅的精神联系,也不失实。遗憾的是,ComradeChiangCh''ing迄今尚无中译本,否则可正视听。张颖时任外交部新闻司副司长,作为历史当事人之一的回忆自然成为《江青同志》一书的重要资料,张颖在书中写道:“下面所有叙述的都是两人的原话,我只在文字不通处稍修改,但不可能是全文而是有删节。”(P21)“我下边摘录当时的部分谈话记录。可能有点乏味,文字也不流畅,但这是真实的记录。(P41)”“为了保持真实,我尽量不改、不删节。(P83)”。然而,通读全书后却让人感觉并非如此,歪曲之处甚多。详见仰青:《如此“实录”——评张颖:<风雨往事—维特克采访江青实录>》,

http://www.360doc.com/content/09/0322/10/24830_2880823.shtml。

[14]丽尼:《要学习的精神》,1936年11月25日《光明》第1卷第10号。后收入1937年文化生活出版社出版的《鲁迅先生纪念集》。

[15]鲁迅:《“这也是生活”》,鲁迅:《且介亭杂文末编》,第11页。北京:人民文学出版社,1973年。

[16]天津师院图书馆大批判组编:《江青三十年代参加演出的话剧、电影简介(供批判参考)》,《天津师院学报》1977年第1期。

[17]葛飞:《向左转:波希米亚式艺术家在1930年代之上海》,《海南师范大学学报》(社科版)2012年第6期。

[19]海士:《看过<娜拉>以后》,《民报》1935年6月28日。

[20]苏灵:《观<娜拉>演出》,《晨报》1935年7月2日。

[21]蓝苹:《我与娜拉》,《中国艺坛画报》1935年9月13曰。

[24]蓝苹:《三八妇女节——要求于中国的剧作者》,《时事新报》1937年3月8日。

[25][27]鲁迅:《娜拉走后怎样》,鲁迅:《坟》,第164页。北京:人民文学出版社,2006年。

[29]瞿史公:《毛泽东的新夫人蓝苹女士》,《幽默风》1939年第4期。瞿史公(1912—1984),原名陈鹤,字九皋,笔名鲁思。江苏吴江人,著名电影评论家、戏剧电影教育家。中学时代开始发表作品。1931年入复旦大学政法系。后参加左翼电影戏剧活动,主编《民报·影谭》等,为剧联骨干成员之一。抗日战争爆发后,在上海“孤岛”坚持进步文化工作,参加剧社、担任教师。建国后曾在《上海人民文化报》编戏剧副刊。后任教于上海戏剧学院,担任上海电影专校电影文学系主任。著有《影评忆旧》。

[32]ComradeChiangCh''ing,p139.

[33]鲁迅:《论人言可畏》,鲁迅:《且介亭杂文二集》,第93页。北京:人民文学出版社,1973年。

[34]罗艺军:《江青与电影》,《电影文学》1995年01期。

[35]鲁迅:《阿金》,鲁迅:《且介亭杂文》,第170页。北京:人民文学出版社,1973年。

[36]鲁迅:《女人未必多说谎》,鲁迅:《花边文学》,第7—8页。北京:人民文学出版社,1973年。

长按二维码支持激流网

为了避免失联请加+激流网小编微信号wind_1917

(作者:王鹏程。来源:公众号 我是造二代。责任编辑:还朝)

(作者:王鹏程。来源:公众号 我是造二代。责任编辑:还朝)