罗思义先生在观察者网站发表文章说,可以用人均预期寿命这个单一指标,来评价中国过去70年的成就,回击西方对新中国的种种污蔑。这个说法有一定道理,人们的寿命长不长,与人们的生存境况改变有着极大关系,可以相当程度上地内化许多关键经济和社会进步指标。

【罗思义文章网址:https://www.guancha.cn/LuoSiYi/2019_09_30_519782.shtml】

很显然,这个单一指标的全面应用和贯彻,就能够得出一个中国70年时间段中间进步很大的结论,确实可以很好地回击海内外的历史虚无主义思潮。罗思义先生讲过计算发现,在1960-2017年时段,“中国预期寿命增速高于世界上除中国以外的99.2%的人口”。

但是,这个单一指标的标识作用,挖掘到底的话,就会导致另外一个方面的极大尴尬:中国人均预期寿命指标的最快速提升时间段,却位于1966-1976年间。如果明确指出这一点的话,肯定会带来尖锐的认知冲突,国庆节前,《新华每日电讯》赶着发表了一篇文章——《1966年:“文化大革命”十年内乱开始》(9月28日第六版),按照这篇文章的说法:“如果没有‘文化大革命’,我国的社会主义事业会取得大得多的成就。”【网址:http://www.xinhuanet.com/mrdx/2019-09/28/c_1210295881.htm】

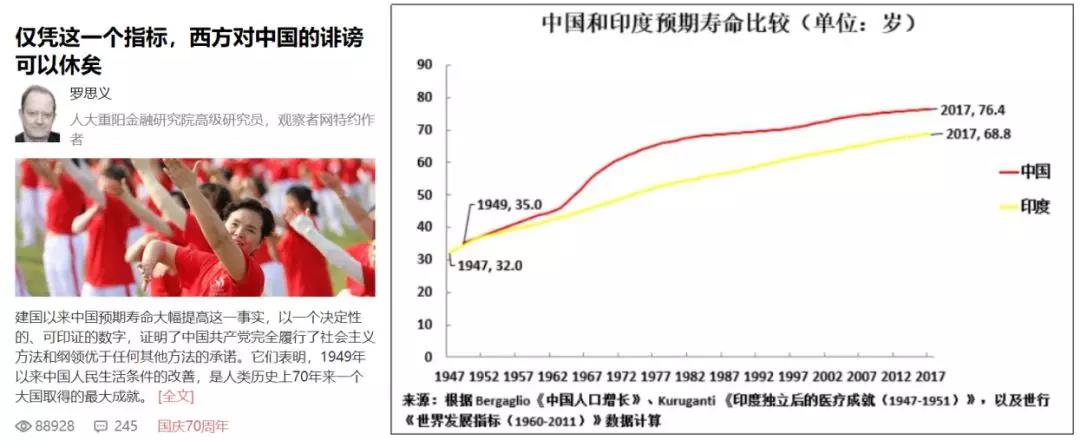

恰好,在罗思义先生画出的曲线图中间,最陡峭的曲线段就位于文革十年的时间段——这是新中国人均预期寿命指标唯一一个进步最快时期。要是依据新华社文章进行认真检验的话,与从前和过后时段的数据一对比,“会取得大得多的成就”体现在何处,曲线图上就看不出来了。甚至,在罗先生这条很粗略的曲线图上,还能够看到文革后时段中国被印度逐步追上的长期趋势。

从罗先生选择的单一指标出发,中国最快速的成绩进步,位于那个新华社认定“原本可以更好”的特殊时期。看起来,这个指标是一个让国内精英阶层感到无比尴尬和憋屈的指标,所以往往需要避免应用,结果,罗思义先生的学术创新,就有了领先同侪的相对深度。

罗思义先生在画曲线图时,尽量避免把曲线图划得很精细,在一定程度上,可以避免读者过分清晰地看出各个时间段进步幅度的差别。这种安排,一方面说清楚一些事情,同时也避免了把事情说得过分清楚,他很好地把握了这个“度”。

如果不相信做学术真需要“精明的模糊”,那么,我们可以沿着罗思义先生选定的单一指标,继续推进该指标的标识作用——例如透过下述两个曲线图把分时段的趋势清楚明白地完全呈现出来,那样一来,就能够清晰地看出问题严重在何处了。

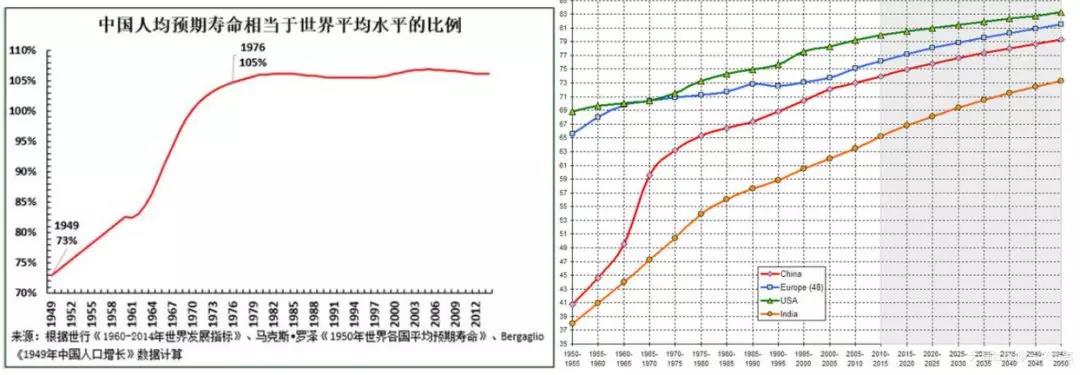

上左图揭示出中国均预期寿命与世界平均数的相对关系,从1949年相当于世界平均数的73%起步,到1960年代中期达到83%左右,然后出现一个高速追赶时间段,到1976年已经相当于世界平均数的105%了。此后几年时间,有些近乎惯性的微小进步,等到1984年前后改革全面发力,中国相对于世界人均寿命指标的增长趋势,就陷入长期徘徊状态了。

在相对世界平均数之外,从绝对数字的进步也可以看出很多问题。上右图揭示出,中国和印度均从较低的人均预期寿命数字起步,初期都有一个快速增长的时间段,但是印度的预期寿命数字增长相对平稳,而中国则出现了一个很“陡峭”的时间段——由此造成从1966年开始的曲线图上“两极分化”现象,这期间中国的进步显著领先于印度,然后在1976年前后获得对印度的最大差距,接近于追平了欧洲1950年的平均数。

此后中国改革年代的经济高速成长时段,在这个单一指标上表现反而被印度追近,差距在逐步缩小。如果继续沿用单一指标给出解释,显然,中国在这个时段的进步落后于印度了,而且这个落后还是在经济增长数字大幅度领先于印度的情况下发生的。如果真个毫不隐晦地指出这一点,那显然会背负“为文革辩护”的嫌疑,肯定会有官学两界文人出来大骂“文革余孽”的。

罗思义先生真的是相当的精明,这不仅体现在他的学术洞见方面,还体现在他高度的政治敏锐性方面。他一方面推荐他重视的单一指标,另一方面,罗先生又相当程度上避免了读者过分清晰地了解单一指标进步的分时段状况。他在很好地反驳洋人方面做得很多,但他竭力做到了避免反驳国内学界的精英们——他虽然肯定了前三十年的进步,但精明地避开了“文革政治地雷”。

罗思义在学术方面,并不缺乏起码的辨识能力,他清晰地看到——到了1977年中国人均寿命已经上升了31岁,甚至还说了如果一个人执政下你能够多活这么长,显然那人值得你尊重。但是,时期到此为此,罗思义先生马上就浪子回头了,他竭力避免把前后两个时间段分开来进行比较,这样就能够在曲线图中间,适当地淡化文革时段的分析价值,同时避免提及文革后中国进步不如印度和欧洲,反而选择用70年总数进步去肯定全部时段。若非如此,他本人很可能被国内主流精英扣上“文革余孽”的帽子,那么他的文章也很难在网站上发出来了。

在罗先生绕路走的地方,我们把相关分析一路推进到底的话,倒是获得了一个有趣的理论发现:在中国经济增长与经济发展(如果用人均预期寿命指标进行标识的话)之间,甚至不存在正相关关系。人们经常说经济增长与经济发展不是一回事,但人们大多愿意相信经济增长总还是有助于发展的,只是程度不同罢了。如果人均预期寿命这个单一指标对发展的标识足够有效的话,显然,文革时段的经济增长速度不够显著,那是以低度增长支持了高度发展的成效,这显然获得了第一个理论上的意外。而在文革后时段,中国高度增长的经济数字,冠于全球,但是,人均预期寿命指标的进步速度反而长期一贯地低于印度,到2000年之后甚至还略低于欧洲的增速,仅仅略略追近了美国,这在另外一个方面揭示出高度增长与低度发展的共时关系,这就是第二个理论上的意外了。

以人均预期寿命去标识发展成就的话,后文革时段中国高度增长带来的发展进步,不及印度,这才导致中国在这个单一指标方面的进展,逐步被印度拉近。甚至,如果人均预期寿命指标能够“垄断性”地标识发展成就,那么,文革后时段的中国,该指标相对于世界平均数的发展趋势则处于长期徘徊状态,失去了曾经拥有的巨大领先趋势。

看起来,我们从新中国的发展经验中间,可以拎出来两种截然有别的状况:一种状况是低速经济增长条件下的高度发展状况,例如文革时段经济增速不快(至少在GDP算法中间不如改革后);二是高度经济增长条件下的低度发展甚至是负发展。通常,后一种情况下是伴随着财富极度不平等状况的成长,大多数人的境遇改善不多甚至是逆转,这在日常经验中间是很容易检验出来的——例如各种福利市场化的后果就会导致GDP数字大幅上升的情况下多数人的贫困化或者相对贫困化。

从增长与发展的相互关系方面,我们可以假设一个“增长政策反动性”或者“增长政策进步性”指标,去匹配人均预期寿命指标与增长幅度的负(正)相关关系。以此而论,中国改开年代政策进步性,从定性角度看,会低于印度,自2000年开始低于欧洲,略好于美国。如果考虑同时期中国经济增长幅度全面领先的事实,加上这个影响因子进行对照校核,由此给出相应的定量分析的话,显然,中国的政策进步性很有可能低于灭国,同时会大大低于欧洲,还肯定要极大地低于印度。

显然,任何经济指标都不是“中性”的,罗思义先生选择的这个单一指标用以标识发展水准,看起来对前三十年足够友好,但是对于后四十年而言,就不是那么回事了,这也许就是罗先生竭力避免进行分时段清晰表述的原因所在。在这里,我们可以学到罗先生如何精明地做学术的经验——一切学术成果想要获得发表机会,首先在于要有预见性地避开政治地雷。谓予不信,老田这篇短文,在观网就不见得能够发出来。

二〇一九年十月二日

长按二维码支持激流网

为了避免失联请加+激流网小编微信号jiliu1921

(作者:老田。本文为激流网原创首发,如有转载,请注明出处。责任编辑:黄芩)

(作者:老田。本文为激流网原创首发,如有转载,请注明出处。责任编辑:黄芩)