15岁结的婚,什么时候才能离?

2016年,摄影师焦冬子开始拍摄四位来自四川凉山的彝族诺苏女孩,记录她们离开家乡,前往城市打工的经历。

生活在发达地区的人们也许很难想象,在今天,依然有一群年轻女孩,正拼尽一切争取婚姻自由与生活独立的权利。

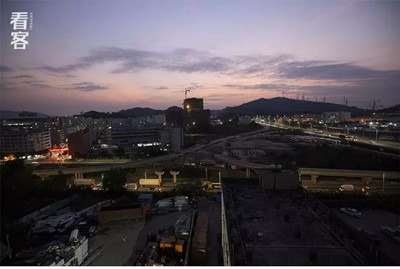

接近除夕,工人们几乎都返乡过年,工厂空荡荡的。入夜后,宿舍大楼跟远处的市区一样安静,只有两个房间亮着灯,像黑夜中的一双眼睛。

这是几个彝族诺苏女孩的宿舍。这一年,因为不同原因,她们决定留在深圳过节。

莫子在床铺边梳妆打扮。

莫子在床铺边梳妆打扮。

女孩们的老家位于千里之外的凉山腹地,尽管近年来村里修了路,盖了水泥房,看上去焕然一新 —— 当地女性仍遵循着千百年来的彝族传统文化,屈从于家支(家族)的利益之下,在教育、婚姻、职业等方面处处受限。

而这群离开了家乡的诺苏女孩,正面临着“娜拉出走之后”的困局 —— 身后是看不见出路的传统枷锁,眼前是城市底层的残酷生存法则。

深渊之上,她们似乎都不愿回头,毫不犹豫地拥抱了城市与一切未知的生活。

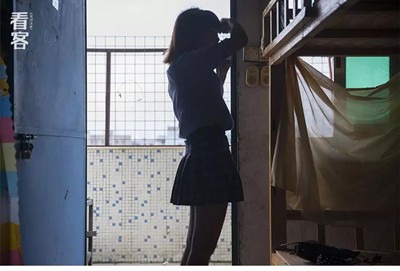

2018年深圳,莫子宿舍的走廊。

2018年深圳,莫子宿舍的走廊。

1

想离婚的衣色

2016年冬天,我第一次见到17岁的衣色。

只见她穿着绣花上衣和深蓝色牛仔裤,小麦色的皮肤闪耀着太阳的光泽,如同一枚刚从地里刨出来的新土豆,看上去元气满满。

那天是衣色刚结婚不久,头一次回娘家。她打开随身的编织袋,取出啤酒、辣条、糖果和煮熟的鸡蛋散,递给柴堆上喝酒闲聊的男人们。衣色羞涩地笑着,说这是婆家让她带的礼物。

2016年,四川凉山,衣色结婚后第一次回娘家。

2016年,四川凉山,衣色结婚后第一次回娘家。

11岁那年,小学还没毕业的衣色被指婚给了小表哥,但衣色一点也不喜欢他 —— 表哥不爱说话,还有点笨。三年后,14岁的衣色外出打工,她求父亲解除了婚约。

衣色本以为,自己摆脱了诺苏女孩的命运,直到16岁时,大哥开车出事故撞了两个人,一死一伤,要赔40多万。如果拿不出这笔钱,大哥就得去坐牢。

当时在深圳打工的衣色,被家人一个接一个的电话催促回家。她必须马上和表哥完婚,家里需要15万块的彩礼钱。

定娃娃亲在彝族地区非常普遍,对象以姑舅表家优先。按习俗,男方需支付高额彩礼,价码依女方的长相和学历而定。如果婚后女方提出离婚,彩礼全部归还男方,有时还得加点赔偿。

定娃娃亲在彝族地区非常普遍,对象以姑舅表家优先。按习俗,男方需支付高额彩礼,价码依女方的长相和学历而定。如果婚后女方提出离婚,彩礼全部归还男方,有时还得加点赔偿。

衣色找到二嫂以果哭诉,以果说,“哭有什么用,如果是需要这笔钱救大哥,那什么也别说了,回去结婚吧。”

以果自己也是被父亲指婚嫁过来的。

衣色不忍心让大哥坐牢,下定决心后,她再没有为这件事掉过一滴眼泪。

等衣色回到诺苏,家人已经准备好了婚礼上的一切行头。哥哥送了银耳环和银手镯,阿嬷花200元买了婚裙。结婚时新娘披的查尔瓦,阿嬷早几年前就织好了布,在每个农闲季节一针一针纳起来。

2016年11月9日,衣色还来不及睡个安稳觉,婚礼就匆匆忙忙地开始了。

晚上,新娘按照习俗禁食。过了12点,嫂子们把衣色带到屋后面的大梨树下,借手电的光为她梳妆打扮,将一根辫子分成两根。

那顶圆月状彩布拼缝的帽子,村里几乎每个新娘都戴过它,如今终于落在了衣色的头上。

一场彝族婚礼上,凌晨一点,家支的女人为待嫁的女孩梳妆打扮。

一场彝族婚礼上,凌晨一点,家支的女人为待嫁的女孩梳妆打扮。

一位打扮好的彝族新娘在院外的大树下等待。

一位打扮好的彝族新娘在院外的大树下等待。

凌晨三点半,盛装的衣色在夜色中翻过赤裸的田地和沟坎,登上接新娘的面包车,在亲人的陪伴下前往夫家。

待婚队离开后,阿嬷和父亲围坐在火塘前,不久前挤满人的屋子突然空寂,只有燃烧的木柴偶尔爆出声响。父亲默不作声地抽着烟,阿嬷身边的酒瓶不多,但是今天她很早就醉了。

婚礼进行得太过仓促,以至于没来得及唱那首彝族著名的哭嫁歌《阿嫫尼惹》——

细雨蒙蒙也得走,冰雪盖地也得走,狂风暴雨也得走,洪水泛滥也得走,妈妈的女儿哟,不走不行了……

彝族娶亲,有时要翻过两座山接新娘。

彝族娶亲,有时要翻过两座山接新娘。

从那天起,衣色变成了结过婚的女人,虽然没有领结婚证。后来有人问她,结婚的时候哭了吗?衣色笑着说,为什么要哭啊?哭有什么用呢?

婚后半个月后,衣色悄悄跟着带工头,再次翻过田地和沟坎,离开村庄,前往深圳。

从四川凉山的村子到深圳宝安区,需要辗转数天。女孩一般不敢独自离开,只跟着有经验的带工头走。

从四川凉山的村子到深圳宝安区,需要辗转数天。女孩一般不敢独自离开,只跟着有经验的带工头走。

今年,衣色刚满18岁,来深圳打工已经四年。她喜欢这里,干净,路好走,什么东西都能买到。

但打工生活依然是枯燥的,衣色每天像机器一样,在流水线上重复同一个动作,持续十小时,期间不准聊天或打电话。上厕所的次数和时间也有规定,每次不能超过五分钟。

一名17岁的彝族女孩,在流水线上安装手机部件。

一名17岁的彝族女孩,在流水线上安装手机部件。

这样的手机键盘薄膜,工人每天要贴数百张。

这样的手机键盘薄膜,工人每天要贴数百张。

宿舍距离厂房不过五分钟,工厂的楼下开满了小饭店和超市,女孩们的生活基本是两点一线。

宿舍距离厂房不过五分钟,工厂的楼下开满了小饭店和超市,女孩们的生活基本是两点一线。

女孩们挤在床上看电视剧。衣色的手机里也装满了剧,她刚刚看完了《太阳的后裔》,正在追《三生三世,十里桃花》,常常看到凌晨才入睡。

女孩们挤在床上看电视剧。衣色的手机里也装满了剧,她刚刚看完了《太阳的后裔》,正在追《三生三世,十里桃花》,常常看到凌晨才入睡。

衣色日复一日地地忍受着这种枯燥,期待有天能赚够钱,“赎回”自己。

今年春节,她没有回家。“回去他们又要我去他家,我逃不出来怎么办?我就一直躲在这里,永远不回去。”

一说起回家的事,衣色就不开心。

一说起回家的事,衣色就不开心。

春节前,连着下了几场雨,气温骤降至六度左右。衣色只有一床35元买来的单人被,木床板上还是夏天的凉席。

傍晚,下班后的衣色穿着满是洞洞的紧身牛仔裤出门吃饭,她低着头,裹紧轻薄的厂服跑得飞快,长发在冷风中飞舞。

夕阳在远山和云朵中慢慢隐没,衣色突然停下来扭头问我:“你看我像不像彝族?”我摇了摇头。过了一会儿她又扭过头说:“之前赵经理也说我不像彝族。”

说完她哈哈大笑。

2

“学生妹”莫子

莫子十分同情衣色的遭遇。她与衣色同龄,住同一个宿舍。

去年,莫子从初一辍学,来到被喻为“世界工厂”的深圳。繁华的商场,炫目的名车,成片的高楼与大厦……以前只能在电视上看到的一切都近在眼前。

拿到第一份工资时,莫子买了一身新衣服,一部新手机,还去发廊烫了个波波头,染成栗子色。

莫子借着手机的光涂口红。

莫子借着手机的光涂口红。

不到一年时间,莫子在城市中不断模仿与学习,迅速蜕变 —— 她常常自拍,能娴熟地使用各种美颜软件,然后发到朋友圈。

她还是厂里少数坚持每天化妆的女孩,喜欢穿衬衫和格子短裙,头上卡一枚细细的发箍。因此,同事都叫她“学生妹”。

下班后,莫子和同乡商量过生日的事情。

下班后,莫子和同乡商量过生日的事情。

莫子还没受到来自家里的催婚压力,厂里曾有汉族男孩向她表达过好感,但双方止步于微信聊天的程度。对于彝族人来说,跟异族结婚是不被允许的,莫子不敢冒这个险。

莫子和同事一起过十八岁生日。

莫子和同事一起过十八岁生日。

彝族人喜欢喝酒,一位朋友把自己喝吐了。

彝族人喜欢喝酒,一位朋友把自己喝吐了。

来自异族的观念差异与身份焦虑,让她们对外界采取谨慎态度,习惯抱团生活。为避免不必要的摩擦,工厂也会特地把彝族人分在一个宿舍和车间里。

去年4月,莫子、衣色和两个彝族姑娘被借调到另一个工厂。尽管离原厂只有不到三公里,女孩们还是为这场分别哭红了眼睛。

被调到新厂的第一天,莫子在新宿舍门前等待。

被调到新厂的第一天,莫子在新宿舍门前等待。

换厂后,新宿舍彝汉同住。搬进去的第二天晚上,衣色刚铺好的床被一个汉族女孩掀翻并强占。委屈的她们找到带工头求助,无果。

凌晨一点,4个彝族姑娘冒雨走回原厂,找同乡们商量,大家决定天亮就辞工。

女孩们没想到,这场半夜悄然酝酿的壮烈罢工,被轻而易举地瓦解了。次日上午,工厂经理爽快地答应为她们调换宿舍 —— 原来换宿舍不难,只是她们的带工头太过胆小怕事,不敢交涉。

事实上,在外打工的彝族姑娘,对带工头都有很强的依赖性,所有跟外界的接触都交给工头处理。即使对方不够优秀,莫子和衣色也没想过自己找一份新工作,或者换一个带工头。

下班后,莫子在宿舍洗漱准备休息。

下班后,莫子在宿舍洗漱准备休息。

莫子渴望跟深圳的女孩一样,自由恋爱,经济独立。她有一个梦想,攒钱买辆小车,回老家跑运输 —— 因为这是家里除了种地和做生意之外,最容易赚到钱的工作。

在流水线上干了三年后,莫子和其他姑娘们发现赚钱实在太慢了,买车的计划遥遥无期。

她们决定换一份更赚钱的工作。

莫子在老乡家聚会,男人们在一起聊天,女孩各自玩儿手机。

莫子在老乡家聚会,男人们在一起聊天,女孩各自玩儿手机。

3

给人洗脚的阿西

“皇家沐足”位于深圳宝安区,四周工厂林立。尽管名字听上去霸气十足,这只是一栋有点旧的四层小楼,楼体外安装了金黄色的灯管,晚上会亮起炫目的灯光。

几个彝族姑娘从工厂辞职之后,来到这里上班,包括阿西。

在工厂工作的阿西。

在工厂工作的阿西。

今年20岁的阿西,已经离过一次婚,前夫是阿西嫂嫂的弟弟。结婚后他管阿西要钱,为了给另一个女孩发红包。阿西不给,两人争执不休,还打了起来。

那天阿西连夜回了娘家,要求离婚,双方的家支闹得不可开交,嫂子还要死给她看。最终是带工头吾格花了21万,把她给“赎”了出来。

吾格也是彝族人,今年35岁,在皇家浴足负责发传单。尽管两人的年龄差距很大,但毕竟是自由恋爱,阿西觉得,自己比那些还在赚钱“赎身”的女孩强。

阿西和老公吾格。

阿西和老公吾格。

阿西每天晚上10点上班,工作到次日早上8点。有时为了多拿五块钱提成,她会提前45分钟到。

从工厂到沐足城,阿西就像换了一个人。她身材窈窕,皮肤比在凉山的时候白了许多,工作时需要换上紧身的宝蓝色工作服,不但曲线毕露,胸部还被挤出一条诱人的沟。

阿西说,为了学会踩高跟鞋,她摔倒过好几次。

皇家浴足的包厢。

皇家浴足的包厢。

一位同事生日,不上钟的同事聚在包厢里庆祝。

一位同事生日,不上钟的同事聚在包厢里庆祝。

阿西普通话不好,又有点胆怯,说话声音细细的,不敢直视人的眼睛,反而容易惹来客人的骚扰。

“有些男人像你一样好好坐着,有些男人会摸腿抹胸,我就说,别乱摸,摸怀孕了你负责?”

她是家里的老幺,母亲格外疼爱。每个星期母女俩都会打电话,但阿西从来不敢告诉家里自己的工作。

有时客人邀请她出去K歌,阿西只能婉拒。“我不出去,吾格会吃醋的,我们很相爱!”

有次洗脚时,一个年轻的客人不断试图把手伸进阿西的胸衣内,阿西一把推开,从沙发上跳下,不小心撞到了桌角,留下一块乌青。

她也不敢把这些事情告诉吾格。早上回到家,吾格正在睡觉,阿西让他起来煮土豆给自己吃。吾格迷迷糊糊起了床,露出一丝勉强的笑容,坐了两分钟又倒了下去,“太困了,我接着睡了。”

阿西早上八点下班,吾格半夜三点下班。阿西回到家时,吾格通常早已睡下。

阿西早上八点下班,吾格半夜三点下班。阿西回到家时,吾格通常早已睡下。

夫妻俩在离公司两公里的镇上租了一间十来平的房子,每月两百,可以做饭,阿西最喜欢吃煮土豆。

夫妻俩在离公司两公里的镇上租了一间十来平的房子,每月两百,可以做饭,阿西最喜欢吃煮土豆。

衣色是跟阿西一同来沐足城的。上班第二天,衣色遇到一个喝醉的男人,洗脚时在她身上乱摸,衣色很生气地骂了他,然后辞职去了江苏。

阿西则留了下来,比起工厂,她宁愿呆在这里。给客人洗脚,一个小时能赚45块钱。第一次发工资时,阿西工作还不到半个月,就拿了3500元,比吾格一个月的工资还多。

六月初,阿西在上班时晕倒了,医生告诉她,有身孕不能再工作了。阿西有些惆怅,因为吾格的收入明显无法支撑一个家庭。

阿西去商场买了一件打折的白色短袖,还给吾格买了几样小物件,总共花了三十多块钱。

阿西去商场买了一件打折的白色短袖,还给吾格买了几样小物件,总共花了三十多块钱。

4

没有身份证的以果

以果记得,去年12月19号的晚上,为了落户,她又来求生父。

一言不合,生父开骂道:“你不是说要去死吗?死了也跟踩死个蚂蚁一样,扔掉算了。”

随后便是一顿暴打,生父抓起凳子,把以果砸晕了。直到半夜,醒来的以果仓皇从生父家逃走,路上被恶狗咬伤,在医院住了3天。

3岁那年,以果生父在外面找了女人,跟母亲提出离婚。根据当地的习俗,男方要给女方经济补偿,开始定下了3000元,但生父只有2000元,他把以果给妻子作为抵债。

5年后,以果母亲改嫁,她本想带着女儿一起,但遭到了继父家支的强烈反对。“我想跟我妈一起走,二舅跟我说,今天你妈妈嫁人,你不可以去。”

母亲再婚那天,以果8岁,她被关在舅舅家,哭着看母亲离去。

后来,母亲还是放心不下以果,说服了婆家,把她接到身边。代价是她不能上学,只能在家照看同母异父的妹妹。

这样的情况在凉山彝族地区并不罕见。许多家长认为,女人的角色就是生儿育女,操持家务,从事农活。

对于未能读书这件事,以果始终耿耿于怀:“小的时候别的孩子上学时我特别羡慕,一帮孩子在门口互相喊去上学,我就一人在那里看着他们。”

陈旧的观念使彝族女孩大多早早辍学。即使上了学,也因为从事农田和家务劳动而导致负担过重,成绩不佳。图为一位在爱心学校念书的彝族女孩。

陈旧的观念使彝族女孩大多早早辍学。即使上了学,也因为从事农田和家务劳动而导致负担过重,成绩不佳。图为一位在爱心学校念书的彝族女孩。

15岁那年,以果被生父以一万元的价格从母亲身边“赎”回,聘给比她大7岁的表哥。结婚得来的四万彩礼,最后全部被生父拿走。

以果记得,结婚那天,开车的司机对她说,“你看着还是个小屁孩,这就结婚了,你妈怎么想的!”

以果的表弟日哈也很同情她的命运:“以果在生父和母亲的家支之间如同一块肥肉,所有人都对她争来抢去。”

身边的亲人都在抢她,但没有一个人真正要她。这让以果一度绝望,她不知道该信任谁,甚至试过自杀。

“我恨父亲,恨舅舅,恨所有的人!既然不要我,为什么又把我生下来?”

结婚两年后,以果提出与表哥解除婚约,怎料妈妈以死威胁,以果只好屈服。

最后实在受不了,以果便偷偷跟着带工头,逃到了深圳打工。

宿舍楼顶,是彝族女孩们下班后常来玩耍的地方。

宿舍楼顶,是彝族女孩们下班后常来玩耍的地方。

在深圳,自力更生的生活让以果看到改变命运的可能。去年,她又向舅舅提出解除婚约 —— 母亲再次以死相逼,但以果没有妥协。

“那你就死吧,你死了我就跟着你死。”

最终,以果跟舅舅家谈定了13万的“赎身价”,以帮表弟交学费的方式分期付还。

事实上,以果跟表哥只是办了一场彝族形式的婚礼,双方没有领证,也没有同居 —— 这场婚姻在法律层面并不存在。

但以果认了这场婚姻,她从未打算背离自己的家支与文化。再退一步,即便她可以一走了之,她的母亲也不行,这无异于将母亲逼向死路。

在彝族地区,离婚会被认为是丢脸的行为。对于以果母亲这样的深受家支文化影响的彝族女性而言,婚姻甚至可以与生命相提并论。

许许多多像以果这样的诺苏女孩,尽管逃到了千里之外的都市,却始终逃不开精神上的枷锁。她们小心遵循着男权社会定制的规则,祈求终有一天能通过“赎身”的方式,得到自由。

在工厂呆了4年后,以果找到一家连锁餐饮店做迎宾,每月工资不到四千,比工厂高一些。

在工厂呆了4年后,以果找到一家连锁餐饮店做迎宾,每月工资不到四千,比工厂高一些。

经历了亲人多次的离弃和转手后,以果对人充满了不信任,她只想要一个户口,这是在异地生存下去的最基本保障。

遭到生父暴打的一周后,以果又悄悄溜回生父家,找到了他的身份证,偷偷复印,拿到公安局办理入户手续。

这场长达七年的抗争,最终以一种很偶然的方式结束。23岁这年,以果终于成为了一个有户口的女孩。

有了身份证后,找工作便容易了许多。以果想学美容,但又有些犹豫:“人家不会要我的,因为我什么都不懂。”

后记

离开皇家足浴后,衣色去了江苏,当初和她一起打工的老乡,几乎都离开了,衣色感到分外孤独。她准备趁月底丈夫不在,回凉山帮家人收玉米。

莫子和以果还留在深圳工作,阿西则和老公吾格一起回到了凉山的村庄,在娘家养胎。

在拍摄过程中,焦冬子询问了四个女孩的想法,她们都一致表示不愿让子女重复她们的悲剧,会尊重孩子的选择。但问起吾格,他则呲牙笑了笑,回避了这个问题。

关于诺苏女孩的故事,焦冬子还会一直拍摄下去。她所期待的结尾,是衣色能挣脱枷锁,获得自由。

长按二维码支持激流网

为了能够更好地服务于关注网站的老师和朋友,激流网现推出会员制度:详见激流网会员办理方案

为了避免失联请加+激流网小编微信号jiliu1921

(作者:焦冬子。来源:看客inSight。责任编辑:培天壤)

(作者:焦冬子。来源:看客inSight。责任编辑:培天壤)