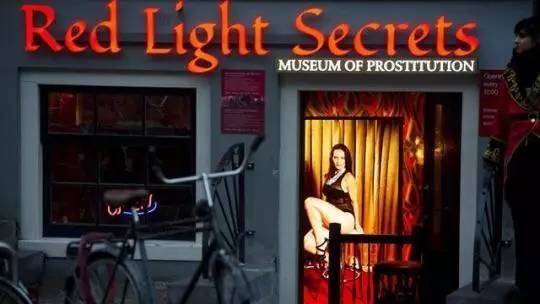

一、以荷兰红灯区为代表的“性橱窗”

绝大多数游人到了荷兰的阿姆斯特丹,都会去浏览整个欧洲最著名的“红灯区”,从旧教堂一直绵延到中央火车站外的运河边。夜晚来临时,半裸的橱窗女(“Window Girls”)[1]穿着“三点式”或干脆半裸,摆出性感姿势,在沿街的大玻璃窗或玻璃门背后对行人搔首弄姿,屋内映着淡淡的彩色霓虹灯。她们都是挂牌营业的色情服务人员,定期纳税,由政府和警察保护卖淫。游客中夹着嫖客,在这些“人肉橱窗”前留连。据说,以前,那些邻街的硕大飘窗白天都是严挡幔帘的,到了黄昏时分才陆续拉开。但今年的四月,我上午十一点左右到此“考察”时,大部分橱窗都早已经开始“营业”了。政府对橱窗妓女的保护措施是要求客人必须带安全套,以及两个月给妓女进行一次体检。否则,若感染了任何性传播疾病,将不能享受国家的医疗保险。

“性橱窗”

“性橱窗”

“客人”先在街上游逛,隔着玻璃看,若对哪个橱窗的妓女感兴趣,只需轻敲橱窗侧面的门,就可以跟橱窗女谈好价钱。谈妥后,窗帘就会拉上,“完事”之后再打开。十五分钟约50欧的价钱[2],使得欧洲大多数橱窗妓女正在向“产业化”发展,黑社会也更多介入进来,橱窗里现在有许多偷渡的、不受警察保护的女性。

困于卖淫、酗酒、吸毒、爱滋等问题,荷兰政府一再表示可能要缩小(阿姆斯特丹的市政府计划只保留200个“妓女橱窗”,分布在两个街区),甚至关闭红灯区,以改善荷兰的国际形象。如2005年9月中旬,鹿特丹警方正式关闭了凯利韦格大街的“红灯区”。但荷兰仍有至少2000家妓院和30000名妓女。阿姆斯特丹的市政府曾以购买橱窗的方法,把橱窗买下来廉租给前卫艺术家。[3]但此举效果不大,人大慕“名”前来,并不是来看艺术的,而是来看“人肉橱窗”的。

我所访学的比利时根特的红灯区,已经算是规模较小的红灯区。但当我们亲眼看到各种肤色的女人穿得三点式,完全商品化地以各种性感的姿势“摆动”在橱窗里,感觉仍然极度地触目惊心。如王家新在《一次穿越,或回归——欧罗巴利亚艺术节记行》[4]中这样写根特的红灯区以及他的震惊:

路过一个红灯区,不是在阿姆斯特丹,而是在根特。……我们穿过一个泛着蓝、红两色灯光的幽僻街巷,那里的落地橱窗内端坐着一个个妖冶的三点式女郎。我们正大步行进,检阅这批“特种兵”时,后面忽然骚动了起来,原来是一个橱窗女摔门追了出来,掂起可乐瓶子扔向一个挎相机的路人。这时,穿黑衣的老鸨和另一个三点式女郎也追了上来,拦住拍照者不让走。寒风中,她们甩动着双乳,在那里大声咒骂着、嚷嚷着,也真不怕冻着啊。一时间,弄得大家顿生恻隐之心(蓝蓝连连感叹:“她们也是弱势群体啊”)。彼特后来告诉我们,还好没惊动警察。警察来了,当然会告诫拍照者,但也一定会查看那些女郎的营业执照,这下她们全完了——因为她们中有许多都是从东欧、亚洲或其他什么地方偷渡来的!

只不过有一点人们还不曾留意到:紧邻着红灯区就是那高耸的古老的教堂。这又是怎样的一种“景观”,这又昭示着怎样的一种“秘密”![5]

“性橱窗”

“性橱窗”

红灯区不仅靠近教堂,大多数“性橱窗”还靠近警察局。在德国,

离Condomerie几步之遥是Davidwache——负责此区的警察局坐落于此。每天近200名警察一组组从这里出动,在附近巡逻。很多人说鱼龙混杂的绳索大街是汉堡最安全的地方,就是因为有了这个警察局,每个在此的人心中都充满了安全感,即便在夜晚的小巷子里也如是。[6]

施罗德政府在2001年通过一项法律,保护妓女的工作权利,并使她们享有社会安全福利。德国的妓女们可以与嫖客签订合约,若嫖客事后拒绝付款,妓女们则可根据合约对其进行指控。

我没有再去考察除了荷兰、德国、比利时、丹麦等卖淫合法国之外,还有哪些欧美国家在大街上设立了这种面向大众或普通游客的“橱窗女”。但性橱窗正在成为一种在全球化中不断扩大的

“文化产业”,其发展在全球有愈演愈烈之势。例如,阿姆斯特丹的红灯区每年可为中央政府创造超过5亿欧元的税收收入。[7]

阿姆斯特丹的运河红灯区

阿姆斯特丹的运河红灯区

虽然娼妓不是一个新现象,但是女性走上橱窗,象商品一样被展示于公众却是晚期资本主义的新症状(征兆,symptom)。启蒙时代的人的价值的觉醒以及自由、平等、博爱的观念,在打着“自由选择”旗号下的橱窗妓女这一现象面前再度遇到置疑,它显现了商品拜物教在晚期资本主义阶段的最新发展——女性被直接送到了玻璃橱窗,成为拜物的最为显著的一个符号。

二.橱窗女:商品拜物教的新“症状”

也许在今天,最真实的,最能够深入事物本质的资本主义意象,就是橱窗女。文化产业通过“橱窗崇拜”,竭力让“性”恢复一种虚假的灵韵。在性上,橱窗女的存在基本上取消了思索需要的空间,活生生的“人肉”直接撞入我们的眼帘,冲向我们,砸向我们。因此,“事实”最终是以橱窗里真人的半裸体图像向公众分发,“于是多愁善感以一种美国方式恢复了生命而得到释放……大街上的人,由于只受金钱的这种方式的摆布,所以钱是他们与世界发生关系的媒介。”[8]橱窗女的形象取代了原先寄托于自然与艺术中的性幻想,并以“震惊”的方式传递给作为消费者的男性。

橱窗女对于自身这种异化也有着本能的“震惊”,因为所有游客都知道那些街道禁止拍照的“禁令”。网络上许多被偶然拍到的橱窗女都本能地护住脸或胸。

我的台湾朋友彭怡平就在她与荷兰“妓女信息中心”(P.I.C)的创办者玛丽斯卡·马鸠(Mariska Majoor)的访谈中,了解到在东欧解体、黑社会更多地介入红灯区之前,“光是阿姆斯特丹红灯区就有来自五十多个不同国家的妓女,这些有照的公娼多是出于自愿”。但是“自由选择”背后的唯一理由是“改善生活”。玛丽斯卡16岁入行当橱窗女的“自由选择”的真相竟是:

“十六岁那年,我想买一条狗,但是不想向家人要钱,因此离家出走,进入这个行业……”

“一条狗!一条狗!”我难以置信地再问。

“另一方面,我希望有钱买想买的东西,希望过独立自主的生活。”

……“那你喜欢这份职业吗?”

“厌恶!一如这里其它女子。”[9]

彭怡平还写道,橱窗妓这一行业,“随时需要新鲜货”,她们之间的竞争非常残酷。虽然表面上,晚期资本主义的口号仍然是自由、平等,追求男女平等的自由选择权,女性主义理论在晚期资本主义阶段也获得了很大的发展,似乎女性也得到了更多的权利和独立自主的主体性。更有一些乐观的女性主义者认为女性解放的目的已经达到,女性主义的历史使命已经完成。但是,许多女性都是像玛丽斯卡这样,以追求“独立自主的生活”为目的,走进的却是她们所憎恶的橱窗,这种“自由选择”绝不是妇女解放后真正的个人选择。以成为橱窗里的性商品为代价,她们丧失掉的恰恰是真正的主体性。

在此,我们只能回到马克思社会理论的核心是商品拜物教(Commodity Fetishism)[10]来分析这一晚期资本主义的新征兆。在哈贝马斯看来,马克思通过批判商品拜物教,揭露了自由资本主义的市场及其统治的所谓“合法性”掩盖下的本质。[11]

也许我们应该同意意大利思想家阿甘本大胆的推测,设想当时在伦敦的马克思观察了1851年在伦敦海德公园举办的第一届世界博览会。它在一栋由帕克斯顿(Paxton)设计的水晶宫内举办。这一设计已经有了马克思所说的“拜物”的成份,“无论观察者置身于长廊西端还是东端……都可以感觉到那种气氛的建筑……在那里,建筑最远的部分看起来被包裹在一道淡蓝色的光环之中”。阿甘本认为,水晶宫有可能刺激了马克思的《资本论》中的“商品拜物教”的相关章节,资本总是试图以全景敞视(完全地暴露这个秘密)来隐藏这个商品的“秘密”。

The Crystal Palace:19世纪最有代表性的建筑,建于1851年,位于伦敦海德公园内,英国为第一届世博会(当时正式名称为万国工业博览会)而建的展馆建筑,由玻璃和铁两种材料构成。

The Crystal Palace:19世纪最有代表性的建筑,建于1851年,位于伦敦海德公园内,英国为第一届世博会(当时正式名称为万国工业博览会)而建的展馆建筑,由玻璃和铁两种材料构成。

拜物(恋物,fetish)即原始人认为具有内在魔力而加以崇拜的无生命之物,或因神灵驱使而具有生命之物(《牛津英语辞典》)。在《资本论》中,马克思指出,商品自身正在一个秘密,成为一个仿佛有自己头脑、意志的怪物——

商品形式的奥秘不过在于:商品形式在人们面前把人们本身劳动的社会性质反映成劳动产品本身的物的性质,反映成这些物的天然的社会属性,从而把生产者同总劳动的社会关系反映成存在于生产者之外的物与物之间的社会关系。由于这种转换,劳动产品成了商品,成为可感觉而又超感觉的物或社会的物。……商品形式和它借以得到表现的劳动产品的价值关系,是同劳动产品的物理性质以及由此产生的物的关系完全无关的。这只是人们自己的一定的社会关系,但它在人们面前采取了物与物的关系的虚幻形式。因此,要找一个比喻,我们就得逃到宗教世界的幻境中去。在那里,人脑的产物表现为赋有生命的、彼此产生的关系并同人发生关系的独立存在的东西。在商品世界里,人手的产物也是这样。我把这叫做拜物教。劳动产品一旦作为商品来生产,就带上拜物教的性质,因此,拜物教是同商品生产分不开的。[12]

马克思着重区别了拜物教的物物关系与纯粹的物物关系之间的不同。商品拜物教是一种虚幻的物物的关系。在资本主义商品社会,商品的交换价值与使用价值(满足人类的需求)相分离。交换价值的出现是抽象劳动的结果,即把劳动的质变成量,商品的质的区别被取消,只剩下数量方面的关系。商品使得人与人的社会关系反映成物与物关系的虚幻形式,这就是商品拜物教。质言之,商品拜物教就是现代人的“物”化的结果。波德莱尔早就指出的这一点,“所谓新奇的东西,即打破永恒体验——诗人在这种体验的魔法下陷入忧郁——的东西,不过是商品的光环。”(《作为诗人对象的商品》)只不过波德莱尔和马克思都没有看到女性替代物走上了窗口的橱窗,以感官的盛宴取代一般商品的物质呈现。马克思在研究“商品拜物教”的时候,他还没有预料到这一形式的发展会最后直接将妇女放到商品的“水晶宫”——橱窗里。

本雅明按照马克思的关于商品拜物教的思路,进一步借用黑格尔的“第二自然概念”作为自我疏离人类关系的物化。在本雅明看来,商品由物(现象)—-物像(物之形象)――梦像(商品拜物教中的幻觉功能)的流向是一个顺承关系,逐渐被侵犯“人-人”关系被转成了虚幻的物-物的关系。女性走上橱窗,正是由宣布自由平等的晚期资本主义完成的对女性最为严重的物化。在这之前,娼妓(或按时髦的说法,“性工作者”)作为商品,仍然维持着人-人的关系,只不过关系的中介是金钱(而非浪漫爱情所强调的情感)。

Walter Benjamin, One-Way Street and Other

Walter Benjamin, One-Way Street and Other

Writings.

商品在资本的流动中被设置成“上帝”的位置(橱窗),我们可以从这个时代对乔布斯和“苹果”橱窗的崇拜中感受到这一点。而橱窗女既是“上帝”,是拜物教的对象,同时又是一个彻头彻尾的“非人”(物)。完全的客体化之后,她们身兼两种相矛盾的角色,既拥有商品的物神性同时却又是所谓的“性工作者”。

橱窗商品的膜拜价值是商品拜物教功能的扩展和延伸,因此橱窗女可以被还原为一种“物”,被引向商品拜物教。由于“她”处在橱窗的位置,表面上看起来,“她”的身上似乎蒙上了一层虚假的商品的光环,“膜拜”之后被迅速消费的性商品。通过这一表面上的“膜拜”关系,晚期资本主义时期这些橱窗玻璃里的女性标志着女性的彻底物化和异化。

三、 “症状”分析与反思

虽然全球化没有把男性推上橱窗,而是将所谓“自由选择”的女性送上了橱窗。这一症状本身说明晚期资本主义在启蒙的“性别平等”的口号下引入了一种新形式的父权。

在这个意义上,橱窗女的出现意味着晚期资本主义出现了新的“征兆”,女性的这种二元化(母亲和娼妓),其实质就是“同一个女人在私人领域是母亲,而在公共领域就是娼妓——并且她越是私人领域中的母亲,就越是公共领域中的娼妓。”[13]作为“实体”的母亲和作为“外表”的娼妓是一个硬币的正反面,两面都是女性在社会的存在真相,而由于大多数人只承认“母亲”这一本质/真相,而把另一本质/真相——娼妓现象——看成偶然的,这一症状在晚期资本主义的发展因而更有必要引起关注。

齐泽克于1967年进入斯洛文尼亚卢布尔雅那大学学习,后于该大学获得艺术(文学)博士。后留学法国,于巴黎第八大学学习精神分析学。凭借1989年出版的首本著作《意识形态的崇高客体》名闻天下。

齐泽克于1967年进入斯洛文尼亚卢布尔雅那大学学习,后于该大学获得艺术(文学)博士。后留学法国,于巴黎第八大学学习精神分析学。凭借1989年出版的首本著作《意识形态的崇高客体》名闻天下。

正如弗洛伊德所言,道德、法律和宗教以象征的方式表现为“父法”,体现在晚期资本主义则是,在竞争更加残酷激烈的消费时代,“父法”最后选择把女性送上商品展示的橱窗,牺牲女性以保全男权/父权,这就是晚期资本主义的新形式的父权。从批判所谓“自由选择”的角度出发,希拉·杰弗瑞斯(Sheila Jeffreys)在《虎头蛇尾:性别革命的女性视角》(Anticlimax: A Feminist Perspective On The Sexual Revolution ,1990)中指出,女性在晚期资本主义时代新赢得的和大肆夸耀的性自由并不是女人的新收获,而是换了形式的对女性的压迫。正如荷兰橱窗女玛丽斯卡·马鸠的辛酸之言一语道破真相,“在现实世界,还是男人压迫女人。”[14]

反过来,就黑格尔意义上的统治-奴役(Lordship-Bondage)关系而言,女性的处境也会影响到男性。正如西美尔所说,社会把女性简单地分裂为贤妻良母和荡女娼妓,受到冲击最大的是男性,“他”将处于更深的异化当中。西美尔曾经细致地分析过妓女的存在对男性精神的伤害。齐泽克也注意到男性在现代社会的双重性,作为私人领域的家庭破坏者和公共领域的道德楷模。即便是作为启蒙者的精英男性,在面对这一新的困境时,“男根的勃起原则是对人类自由意志的逃避……如果一个一丝不挂的美女从他身边走过,他的男根勃起与否是决不会取决于他意志的坚强程度的。”[15]橱窗女的存在使男性陷入更深的异化,即使他本人在意识形态上是反对娼妓的,那些对公众开放的橱窗不仅让“他”陷入身体与精神分裂的困境,更让“他”成为女性陷入这个困境的“共谋”。

从象征系统(symbolic orders)的角度来看,女性的这一新位置甚至低于女性在封建社会所处的被幽闭/被买卖的处境,“自由选择”的背后掩藏的正是布迪厄所洞察的“象征暴力”。在布迪厄看来,象征暴力是由男性/父权作为统治并支配女性的象征权力,是一种难以识别的暴力,它通过“不得不赞同”建立起来,其代价是女性承认了统治,但在这一结构中“感到痛苦、屈辱或贫困”。布迪厄甚至悲观地预言,“象征暴力又不断再生产,因此,被统治者(女性)参与‘制造’了统治她们的象征暴力。”这一体系把女性也纳入到这一体系,到晚期资本主义,更进一步地恶化到即便女性“识别”了暴力体系也无能为力。[16]正如希拉·杰弗瑞斯所言,“在不平等但又是性感迷人的世界里,女性的解放是根本不可能的”。[17]

“性橱窗”

“性橱窗”

传统的父权社会把女性简单地分为贤妻良母和荡女娼妓,而资本主义至晚期资本主义时期,女权运动与资本主义的进程相辅相成,虽然女性获得了比封建时代更多的解放,但由于这些解放和启蒙是建立在这种二元性区分的基础之上的,所以正如齐娜·艾森斯坦所言,“资本主义仍然是男权制”,资本主义的“两种制度,即经济制度和性别制度是彼此相对独立的,同时又是完全地交织在一起的。”[18]在从封建主义向资本主义的过渡中,男权制随着经济关系的变化而变化,但是,它也为这种变化设立了限制和结构。

四.小结

女性走进橱窗,表面上是一种“自由选择”,但实质上是被晚期资本主义不断再生产的“象征暴力”赶进去的,走进橱窗是这一不断再生产的“象征暴力”的最新模式。女性被以“自由选择”的方式送上商品橱窗这一症侯,说明晚期资本主义把早期资本主义(启蒙时代)原先给女性带来某种程度的解放,还原为“零”。它暴露了晚期资本主义实际上代表着一种更为强大的、需要我们重新认识和分析的父权。

橱窗的女人对我们来说并不是一个他者,就实质而言,我也不是一个高高在上来“考察”她们的人,她们是我们,我们就是她们。对晚期资本主义的这一新的症状应予以深入考察。橱窗女这一症候晚期资本主义以“自由选择”的名义,呈现了强加给女性的“真实”(the Real),这一症候反映了女性在晚期资本主义时代的平等表象所掩盖的真实处境。[19]

作者简介:于闽梅,中国青年政治学院副教授,比利时根特大学博士后。主要从事中国古代文论、中西比较哲学方面的研究,开设过《中国文论》、《中国古代文论》、《女性主义影像和电影研究》和《女性主义哲学》、《本雅明思想研究》等课程。出版有专著《异向共建——梁启超、王国维与中国文论的转型》、《本雅明思想研究》、《谁背叛了谁——符号的象征与现代女性的身体》、《中西戏剧史话》等专著和译著《东方启蒙——中西方思想的碰撞》,编有《大家国学:王国维》等。

注释

[1]虽然阿姆斯特丹有女妓也有男妓,但却没有“橱窗男郎”的展示区。虽有一些所谓的“橱窗男孩”,但并没有在公开展示区的橱窗“服务”,只是为男同性恋顾客和女顾客提供性服务的,但他们并没有进入公开的面对大众的橱窗,故不在本文论述范围内。

[2]据欧洲媒体报道,在丹麦的某些红灯区,单次交易时间一般严格控制在15分钟,若是超过,便会加钟收费。

[3]据报道,在荷兰,7%的妓女都是爱滋病毒携带者

[4]http://www.poemlife.com/libshow-2224.htm,2009.12。

[5]http://www.poemlife.com/libshow-2224.htm,2009.12。

[6]http://bbs.zzz4.com/forum.phpmod=viewthread&tid=683156&extra=&page=23。据说欧洲红灯区的排名是,荷兰阿姆斯特丹第一,汉堡红灯区是欧洲第二大红灯区。汉堡红灯区是德国政府唯一默许经营的红灯区,它位于汉堡的绳索大街(Reeperbahn),关于汉堡的每一本旅行指南都有这条街的介绍。

[7]http://bbs.zzz4.com/forum.phpmod=viewthread&tid=683156&extra=&page=20。荷兰法律规定,提供性服务者每完成一笔“交易”,需缴纳19%的交易税,性工作者还需按收入分级,缴纳33%至52%不等的个人所得税。这意味女郎们每日至少需要接待3至5位顾客才可保本。

[8]Walter Benjamin, One-Way Street and Other Writings. Trans.by Edmund Jephcott and Kingsley Shorter.NLB,1979. pp. 89-90.

[9] 彭怡平《她的故事》,中央 编译出版社,2010年,161页。

[10]或译为“商品恋物癖”,因本文更多从政治经济和社会学角度研究这一新现象,所以选择这一译名,而没有选择偏向于精神分析的译名。

[11] [德]哈贝马斯:《认识与兴趣》,郭官义、李黎译,学林出版社,1999年。第53页。

[12] 马克思:《资本论》,见《马克思、恩格斯全集》,北京:《人民出版社》,1979年。第23卷,第88-89页。

[13] [斯洛文尼亚]齐泽克,《快感大转移》(“The Metastases of Enjoyment—Six essays on Women and Causality”,)江苏人民出版社,2004,第192页。

[14]彭怡平《她的故事》,中央编译出版社,2010年,161页。

[15] [斯洛文尼亚]齐泽克,《意识形态的崇高客体》(“The Sublime Object of Ideology”,中央编译出版社,2002,第304页。

[16] [法]布埃尔·布迪厄,《男性统治》,刘晖译,海天出版社,2002年。

[17]Sheila Jeffreys,“Beauty And Misogyny: Harmful Cultural Practices In The West”, in paperback by Routledge at £12.95.

[18]艾森斯坦:《女性主义自由派的激进未来》,第20页。转引自[美]卡罗尔·帕特曼《一个关于自由的故事:性契约》。

[19] 关于本文提出的“橱窗女的处境在某种意义上是所有女性处境”这一观点,让我想起2011年底在厦门大学参加一个女性文学的年会,与会的多数女性学者与来自欧美大学的三个教授之间,就中国女性的当代处境问题,展开了极为激烈的讨论。这三个教授指出毛泽东时代留给女性的一些“遗产”,而从这些遗产的角度看,当代女性的地位正在倒退到“女性解放”之前的处境。这些观念引起了国内的中年学者们的反对,她们认为现代的女性更有“女人味”,比起毛时代的中性装束要美和性感得多。但她们的问题在于,她们把二奶和当下的灰色妓女看成仅是少数女性的问题,“误认”自己绝不会陷入后者的处境,完全不能理解当下中国女性的实质处境与这些灰色女性之间的密切关系。此外,她们完全不能理解“在不平等但又是性感迷人的世界里,女性的解放是根本不可能的”(希拉·杰弗瑞斯)这样的女性主义观点。这些争论与反思说明女性主义思想在中国有待被真正理解、接受并进一步深化。

为了能够更好地服务于关注网站的老师和朋友,激流网现推出会员制度:详见激流网会员办理方案

为了避免失联请加+激流网小编微信号jiliu1921

(作者:于闽梅。来源:《社会学家茶座》2012年第4期 。责任编辑:卢淼)

(作者:于闽梅。来源:《社会学家茶座》2012年第4期 。责任编辑:卢淼)