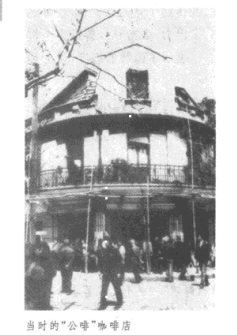

上海北四川路与窦乐路交叉口有一家“公啡”咖啡店,坐落在老上海公共租界的边缘,店主是挪威人,经营此店已有几十年历史。

“公啡”咖啡店为两层楼结构,楼下正面墙上镶嵌着一整块大玻璃镜,柜台上放置咖啡暖罐、牛奶暖罐以及杯盘餐具等。右方有门通厨房、内室,以布帘为障。厅中置有几张圆桌,装饰有日本式的花瓶盆景,环境非常。二优雅楼为西餐厅,临街是一排宽敞的落地玻璃窗,街市的热闹一览无余。沿窗排列着四座车厢式餐桌,座位两面相对,木椅高背正好将各个餐桌的客人隔开。另外,二楼还有几间单独的圆桌包间。二十年代初在日本东京留学的田汉返回上海时,曾数次光临此店,并以此为背景创作了独幕诗剧《咖啡店一夜》。

如此不吝笔墨地介绍“公啡”咖啡店,是因为它在上海左翼文化的发展中具有非同寻常的意义。在二十年代的上海,创造社、太阳社的许多作家都到“公啡”咖啡店来,左翼文化人彼此联络开会也选择这里。左联成立前的多次酝酿,筹备会议均在这里举行1929年10月中旬的一天,“公啡”咖啡店二楼的一间包房正举行一个非同寻常的聚餐会,这是左联第一次筹备会议。参加会议的有潘汉年、冯雪峰、夏衍、阳翰笙,钱杏邨、冯乃超、彭康、柔石、洪灵菲、蒋光慈、戴平万共十一人,均为党员。

如此不吝笔墨地介绍“公啡”咖啡店,是因为它在上海左翼文化的发展中具有非同寻常的意义。在二十年代的上海,创造社、太阳社的许多作家都到“公啡”咖啡店来,左翼文化人彼此联络开会也选择这里。左联成立前的多次酝酿,筹备会议均在这里举行1929年10月中旬的一天,“公啡”咖啡店二楼的一间包房正举行一个非同寻常的聚餐会,这是左联第一次筹备会议。参加会议的有潘汉年、冯雪峰、夏衍、阳翰笙,钱杏邨、冯乃超、彭康、柔石、洪灵菲、蒋光慈、戴平万共十一人,均为党员。

会议仍由潘汉年主持,主要议程有两项,草拟左联发起人名单、起草左联纲领。会上决定这两个文件初稿先送鲁迅审阅,得到鲁迅同意后再由潘汉年转报中央审定。

早在5、6月间,成立新的文化组织已被列上议事日程。1928年12月底成立了“中国著作者协会”,发起人的阵容颇为壮观,包括郑振铎、叶圣陶、胡愈之、孙伏园、樊仲云及潘汉年、钱杏邨、郑伯奇、冯乃超等四十五人,均为文坛活跃人物。但鲁迅没有参加。当时论争的高潮虽已过去,但隔阂并末消除,因此发起人没有鲁迅。协会成立后基本没有开展实际活动便日行涣散了。

中国著作者协会的主要发起人之钱杏邨说:“中国著作者协会的短命,促使党考虑,用另一种形式团结广大的革命文艺界,不久便开始酝酿筹备中国左翼作家联盟。”

那么,为什么迟至10月才召开左联筹备会议呢?据钱杏邨介绍,其间发生了两件事:一是在5月份,国民党进行了一次大搜捕,查封了五六家书店,禁毁进步书刊;另一件是在7月份,一些左翼作家及进步青年在租界马路上散传单,遭到逮捕,被捕的近三十人中包括钱杏邨本人。当时钱杏邨的身份并未暴露,一个多月后即被释放。

钱杏邨被释放后,潘汉年找到他,指示抓紧左联的准备工作,并特别提到一定要争取鲁迅的支持。

最早就成立左联之事征求鲁迅意见的是冯雪峰。潘汉年为此专门找过冯雪峰,说;“党中央希望创造社,太阳社和鲁迅及在鲁迅影响下的人们联合起来,以这三方面人为基础,成立一个革命文学团体。”并拟定这一团体名称为“中国左翼作家联盟”。潘汉年告诉冯雪峰,这一名称是李立三同志的意思。李立三顾虑到鲁迅可能认为“左翼”二字不妥,故要求一定要征求鲁迅的意见。潘汉年随后说:“创造社、太阳社由我去联系,而鲁迅则由你去商量较合适。‘左翼’两个字用不用,也取决于鲁迅。鲁迅如不同意,这两个字就不用。

关与“左翼”二字,钱杏邨记得当时曾有如此之议“我们之间说过这样意思的话:中国著作者协会不标明‘左翼’,原是想多争取团结些人,但我们自己的文学基本队伍就是左翼作家和左翼文学青年。不亮出‘左翼’的标记,人家也知道是党领导的,反而给人以疑虑,不如打出‘左翼’旗号更有号召力。”这表明当时在党员作家内部对左联这一名称是有过议论的,正如钱杏邨所说,“要知道当时,‘左翼’这个名词对许多革命青年来说是既危险。但又是颇光荣的口号。”

面对无时不在的危险,公开亮出“左翼”的旗帜,确实是非同寻常之举。党内一些领导同志的顾虑不是没有道理的,特别是涉及到鲁迅这样在社会上影响很大的非党作家,尤其需要谨慎、周全。

冯雪峰是在景云里鲁迅寓所通报拟成立“中国左翼作家联盟”情况的。鲁迅闻之不仅非常赞同,而且特别强调“左翼”二字还是用好,旗帜可以鲜明一点,这倒出乎冯雪峰意料。他知道鲁迅是不会轻易表态的,每次表态都经过深思熟虑。因此他丝毫不怀疑此刻鲁迅已有充分的精神准备来参与并领导上海的左翼文化运动。望着鲁迅平和的神态,冯雪峰的崇敬之情油然而生。

与此同时,潘汉年与创造社、太阳社磋商成立左联,大家都有联合起来的强烈愿望,自然是一拍即合。得知鲁迅已对左联组织名称给予肯定,不禁更加兴奋。

成立左联的工作在紧锣密鼓地进行。由潘汉年、冯雪峰、冯乃超,钱杏邨、夏衍等提出,经商议最终确定了筹委会成员十二人。其中创造社四人:郑伯奇,冯乃超、阳翰笙,彭康;太阳社四人:钱杏邨、蒋光慈、洪灵菲、戴平万;其他方面四人:鲁迅、冯雪峰、柔石、夏衍。这是一份平衡各方力量的名单,这十二人也是左联的发起人,冯雪峰称作“基本构成员”,其中除鲁迅、郑伯奇外,都是党员。

鲁迅对自己列入筹委会和筹委会其他成员没有异议,但表示他参加筹委会只是挂名,不可能每次会议都参加,大家对此表示理解。每次筹委会的内容都通过冯需峰、冯乃超或者夏衍向鲁迅通报。

在这十二位筹委会成员中,夏衍当时并不从事文艺工作。他是1924年4月由日本回国的。在上海由原明治专门学校的同学郑汉先、庞大恩介绍入党,被编在闸北区第三街道支部,夏衍是学电机工程的,职业是新闻记者,爱好文艺。当时组织上给他的任务是搞沪东、杨树浦一带的工人运动,用夏衍自己的话说“当时的工人运动,实际上也只是要我们脱下长衫、西装,到群众中去和工人们接触,了解他们的思想生活。有可能的时候,做一点宣传鼓动工作。”夏衍的工作与文学关系不大,与他同一个党小组的其他成员却多是从各地到上海的文艺工作者,如盂超,钱杏邨、戴平万、洪灵菲等。

夏衍当时也十分纳闷,“我不是文艺工作者 为什么组织上调我参加筹备左联工作呢?”后来得知这是钱杏邨的建议:

夏衍当时也十分纳闷,“我不是文艺工作者 为什么组织上调我参加筹备左联工作呢?”后来得知这是钱杏邨的建议:

中央宣传部直属的文化委员会是1929年秋成立的。潘汉年是文委书记。最初筹备左联,只很少几个。文委成立后,要加快这项工作,要充实力量。我曾建议调沈端先(夏衍)来参加左联的筹备工作。关于这个问题,我当时有一些想法,为了争取鲁迅对左联的巨大支持,必须有人经常同鲁迅打交道。当时在党组织.领导下几个主要从事筹备工作的人大多是原创造社、太阳社的。像乃超和我都与鲁迅有过文字之争,夏衍没有参加“革命文学论争”,不存在这个问题,而且他与鲁迅已有点往来。

可见调夏衍筹备左联,主要考虑他可以成为创造社、太阳社与鲁迅之间的联系人。夏衍没有参加那场“文学论争”,而且与鲁迅是同乡,可以起到缓冲和疏导作用。夏衍还有一个优势,他同太阳社很熟,与后期创造社的几位也在日本就认识。太阳社、创造社之间也有过文字交锋,相互有不服气的地方。因此,钱杏邨说:“我想,代表创造社、太阳社一些同志去做鲁迅工作,夏衍更能发挥作用。同时也利于进一步调整两个社团成员之向的关系。加之,我同夏衍住得很近,常常交谈。他经常在创造社、太阳社的刊物上写文章,彼此比较了解。所以,我在同太阳社内的几位同志商量后,便正式同潘汉年谈,组织很快同意了这个建议。不久,夏衍便作为左联的主要筹备人之一开始工作了。”

参加左联的筹备,成了夏衍从事文艺工作的起点。

当时筹备会几乎是每周开一次,地点无一例外地固定在“公啡”咖啡店一楼的一问包房。如此频繁地开会,实在是要统一大家的思想。组织这样一个左翼文化团体需要解决的事情很多。其中有一次会议就是专门解决太阳社解散的问题,1929年初,活跃于现代中国文坛达八年之久的创造社.在国民党的文化围剿中遭查封而被迫解散。但太阳社仍在坚持,太阳社的成员是清一色的中共党员。因此,太阳社成了地道的中共领导的文化团体。为了组织更广泛的左翼文化团体,再保留太阳社显然不合适,经过文委的同意,太阳社顾全大局,主动解散。太阳社社成员钱杏邨说:“当时如果坚持一下,还是能生存一时的,只是考虑早一点解散各社团,更有利于左翼文艺界的团结联合”。

以后太阳社的刊物《新流月报》易名为《拓荒者》,成为左联的刊物。

在筹备左联过程中,置身其中的夏衍认为比较棘手的工作是起草左联纲领。筹委会成员大部分懂日文,所参照的也仅仅局限于日本“纳普”的纲领。而懂俄文的蒋光慈因忙于写作,并不经常到会,虽然偶尔谈及苏联“拉普”纲领,也是浮光掠影。起草左联纲领的任务最终落到了冯乃超身上。

冯乃超当时二十八岁,接受任务后,他潜心思考,伏案挥笔,一气呵成:

社会变革期中的艺术,不是极端凝结为保守的要素,变成拥护顽固的统治之工具,便是向进步的方向勇敢迈进,作为解放斗争的武器。也只有和历史的进行取同样的步伐的艺术,才能够唤喊它的明耀的光芒。

诗人如果是预言家,艺术家如果是人类的导师,他们不能不站在历史的前线。为人类的进化,清除愚昧顽固的保守势力,负起解放斗争的使命我们的艺术不能不呈献给“胜利不然就死”的血腥的斗争。艺术如果以人类之悲喜哀乐为内容,我们的艺术不能不以无产阶级在这黑暗的阶级社会之“中世纪”里面所感觉的感情为内容。

因此,我们的艺术是反封建阶级的,反资产阶级的,又反对“失掉社会地位”的小资产阶级的倾向。我们不能不援助而且从事无产阶级艺术的产生。

我们的理论要指出运动之正确方向,井使之发展。常常提中心的问题而加以解决,加紧具体的作品批评。同时不要忘记学术的研究,加强对过去艺术的批判工作,介绍国际无产阶级艺术的成果,而建设艺术理论。

冯乃超在起草过程中,曾参考冯雪峰提供的苏联“拉普”,“十月”、“烈夫”等文学团体的纲领以及日本左翼文学社团的纲领,他写成的左联纲领不免受其影响。同时代的烙印和冯乃超个人的浪漫诗人气质在其中也有体现。

冯乃超以后评价自己起草的这份纲领时曾说过“仍然存在着许多缺点,我们仍旧不大懂得怎样从中国的实际出发,因此就不会这样出发,,可以说,它是把一些外国材料抄袭和拼凑起来的。写的时候,我感到自己的文笔很笨拙。而那时,我们又力求把话说得漂亮些,而且还要带些刺激性。所以原稿上就有了‘诗人是预言家(或时代的先驱)啊’,‘胜利,不然就是死’啊等等的话。”

冯乃超起草的这份纲领经筹委会成员过目,最后由夏衍和冯乃超一道前往征求鲁迅的意见。这也是冯乃超第三次到鲁迅寓所。鲁迅仔细看了纲领内容,沉默片刻,然后声音不大地说:“我没有意见,就这样吧”,接着又补充一句:“反正这类性质的文章我是不会做的。”当时夏衍、冯乃超均未能完全理解鲁迅后一句话的意思。冯乃超甚至还以为这是鲁迅的谦虚。事实上,鲁迅对这种生搬硬套、并不能针对中国实际情况的纲领并不满意,也许是顾及到冯乃超及筹委会成员的工作热情,所以并未多说。后来鲁迅在左联成立大会上的发言、不少内容就是间接地对纲领的批评意见。

1930年2月16日,左联筹备会在“公啡”咖啡店二楼召开了最后一次大会。筹委会成员全部到会,其中包括“没有特殊情况一般不到会”的鲁迅。鲁迅当天的日记记载:“午后同柔石雪峰出街饮加菲”,即是指参加这次会议。

会议开始采取座谈形式,以“清算过去”和“确定目前文学运动的任务”为题,大家畅所欲言,气氛热烈。最终达成共识,认为对于过去的运动应当指摘者有四点:小集团主义乃至个人主义;批判不正确,即未能应用科学的文艺批评的方法及态度,不注意真正的敌人,即反动的思想集团以及遍布全国的遗老遗少,独将文学提高,而忘却文学的助进政治运动的任务。对于目前文学运动的任务,认为最重要者有三点:旧社会及其一切思想的表现的严厉的破坏,新社会的理想的宣传及促进新社会的产生;新文艺理论的建立。

讨论以上题目,是为了统一认识,为新组织成立奠定思想基础。当然也是对过去运动的一个较为客观的总结,从此更加团结地面对未来。

会议为即将成立的左联组织拟定了五条工作方针:1、吸收国外新兴文学的经验及扩大我们的运动,要建立种种研究的组织;2、帮助新作家之文学的训练及提拔工农作家;3、确立马克思主义的艺术理论及批评理论;4、出版机关杂志及丛书小丛书等;5、从事产生新兴阶级文学作品。

这次会议的内容在3月1日的《萌芽月刊》上以《上海新文学运动者底讨论会》为标题刊登。文章最后预言也许不日就有左翼作家的组织出现。

左联的成立已面临最后的冲刺。

在其后的几天里,筹委会成员小范围地、频繁地就左联召开成立大会的时间、地点、大会的程序、主席团的组成以及大会的保卫工作等具体事宜进行反复磋商。一切均在有条不紊、紧张有序中进行。

上海的3月,已是早春的气息。对现代中国文学发生重要影响的中国左翼作家联盟伴随着春天的到来悄然而至。

(作者:刘小清。来源:《红色狂飙——左联实录》,激流网整理录入,如有转载,请注明出处)