(一)集体主义价值观之争

近几日,有关代孕问题网络上争论的沸沸扬扬,而“八千湘女上天山”的老历史又再一次被提起。我认为网络上两方的极端言论都有失偏颇。把“八千湘女”比作拐卖、慰安妇、生育机器完全是无稽之谈。八千湘女全部自愿征兵,都是发自内心地想为祖国奉献青春,又不存在像国民党部队强拉壮丁的的现象。在那个百废待兴、激情燃烧的岁月里,同样有数十万男性前往边疆奉献自己的青春、热血、甚至生命,在这其中男女兵是作为平等地位的共同建设者,女兵们做出了自己的牺牲,男兵们同样做出了自己的牺牲。然而八千湘女去新疆是建设边疆,被网络上某些所谓的“女权人士”为了树起假靶子,把她们比作慰安妇,这完全抹杀了这些女性在生产建设、社会发展、边疆开发中与男性平起平坐的贡献。说到底这是一种男权思维的视角去审视的,也不知道到底是谁在贬低女性,谁在物化女性。

当然,完全掩盖“八千湘女”婚姻中的问题也是不合情理的,确实有不少女兵的婚姻是组织做主“强行婚配”的,在此其中缺乏对女兵足够的人文关怀和感情照顾,甚至有动用关禁闭逼婚的手段,造成的婚姻悲剧也不在少数,这些都是必须要承认的。不过毕竟新社会,有话都能坐下来好好谈,组织上当然也发现了这一问题:1953年,新疆军区政治处组织部长刘一村在会议上,批评有些干部不顾女方自愿与否,单纯为了照顾老干部,从各方面来所谓打通思想,使女方勉强同意。刘指出,这种行为导致女同志悲观、苦恼、工作不安心,甚至发生自杀行为。他代表军区督促各单位进行婚姻条例的专门学习,彻底实行婚姻自主原则。自此之后,组织包办、政治逼婚的现象基本杜绝,而男多女少的局面也造成了女兵尤其抢手,一些湘籍女兵回忆说,当年兵团休养所一个女兵被通报批评,成了反面典型。她被通报称“和7个男同志谈过恋爱,骗取了不少钱和钢笔”(《新疆生产建设兵团史料选辑》)。在这样自由选择的婚姻之下,女兵选择地位更高、生活条件更好的干部成婚,也是情理之中。现在人谈恋爱不也要把双方条件考虑其中么。

我来总结一下根本,网上所有关于“八千湘女上天山/嫁新疆”问题,其核心的争论点点不在于女权、不在于行政命令、不在于婚恋自由,而是是否对集体主义价值观的认同——是否应当为集体利益牺牲个人利益。

集体主义不是要求妇女让渡权利,而是要求所有人向集体让渡权利。现代集体主义的滥觞不在中国,也不在社会主义,而是来自于西方思想家卢梭与洛克对于社会契约论的不同诠释。社会契约论最早是由霍布斯、洛克提出的理论雏形,就是“同意”的理论,到卢梭彻底发扬光大并成为切实有效的方法论,到了罗尔斯又从哲学的高度对其进行了完善。在洛克的理论中,订约者是这一部分人和另一部分人,自然人转让部分权利成为政府,余有更多权利留于个人,政府只是作为保障人民基本权利的职能存在,这个基本权利包括生存权、财产权和基本政治权利(选举权、言论自由等)。而在卢梭的理论中,社会契约的订约者是个人与公共集体,转让出去的是个人全部权利。“公共意志”被认为是至高无上的,也由此整个公共集体的主权在于全体人民,再由“公共意志”来决定“分配”到每个人的具体权利。因此,有人称洛克的契约论为“小契约论”,卢梭的契约论为“大契约论”,这也是“小政府”和“大政府”的思想根基。

按照卢梭“公共意志”理论继续推理下去,就是著名的“人民主权说”。卢梭指出,社会契约赋予政治共同体以支配它的各个成员的绝对权力,正是这种权力,当其受公意所指导时,就获得了主权这个名称。所以说国家主权应该而且只能属于人民,而人民主权不外是公意的运用。

这也是自由主义发展至卢梭时的一个巨大的分野——洛克强调个人权利神圣不可侵犯;约翰·密尔则指出,为了社会的良好运行,个人必须让渡自身一部分权利,这就是著名的“有限自由论”;而到了卢梭,则完全抛弃了个体意志和发展的视角,把落脚点放在了“公共意志”和全体的“人民主权”,这就是当代“集体主义”思想的滥觞。集体主义在社会主义制度下发挥到了极致,主要还是因为卢梭设想的“大契约论”从来没有完美实现过。

我们,作为生活在后资本主义时代的年轻人,接受的价值观自然是个人利益、个人发展至上的,自然无法理解集体主义时代人们所做出的选择。想想看,我们连老家里面不符合自己价值观的亲戚尚且不能忍受,一定要在社交网络将其批判一番方且罢休,怎么能认同为集体利益牺牲个人选择这种事呢?不过这个无所谓对、无所谓错,个人主义与集体主义价值观的争锋属于哲学、伦理学上的争论,没有一个板上钉钉的是非之论,取决于你信什么就好。

不管我信什么,我从不否认先辈们奉献的伟大。“思厥先祖父,暴霜露,斩荆棘,以有尺寸之地”,我们当今的生活是与前三十年中不计成本、无私奉献的祖辈们密不可分的。改革开放经济腾飞三大根基:人口红利、工业化基础、外资引进,其中有两项都是集体主义时代打下的基础。工业化基础就不用说了,这都是国企工人们一锤子一榔头换来的;人口红利,要没有千万万乡村教师、赤脚医生的无私付出,中国的人口质量就是一个大号的印度,哪里会有如此大规模可以迅速纳入工业化体系的高素质人口。至少我是一个懂得感恩的人。

讨论到这里了,顺便的多一句嘴,日本福岛核电站刚刚又曝出了大篓子,日本人也是鸵鸟心态,一边掩盖事实,一边不着急不着慌地处理,现在地下被烧穿了,急眼了。当年苏联切尔诺贝利核事故,老毛子是拿人命去堆往地下灌水泥、灌铅,就是怕反应物渗入地下造成彻底不可逆的污染。讲道理苏联前期的处理确实挺丑陋的,典型的官僚体系低效、腐败、推诿责任的嘴脸,但是事情闹大了之后当年的优秀传统还是多多少少保留着一点的:善后的消防队,共产党员先上;往现场运铅板的飞行员,共产党员先上;灌水泥灌铅的工人,共产党员先上。这些工人都称得上伟大,真是舍小家为大家,拿人命换来了半个欧洲的安全。现在主流舆论对于苏联事故的处理基本都是批判,认为不人道、不人性,不过我认为这话谁都能说,欧洲人没资格说。要没有这个红色邪恶帝国拿人命堆起来一个保护层,全欧洲都得吃辐射。

(二)女性解放的希望:无产阶级革命

讲完了集体主义,我们要回到文章的主题了,集体主义跟女权有什么关系呢?这要从女性被压迫和女性被解放的历史说起。

性别平等是近代人类一个重要话题之一,那么性别不平等源于何时呢?恩格斯在其经典著作《家庭、私有制和国家的起源》中先从母系氏族公社谈起:考古学家已经证明,许多人类古老的氏族是以女性为核心的社会组织形式(是否在人类历史中普遍存在这一阶段尚有争议)。在母系社会中,女人占有更高的社会地位,因为原始社会男人打猎、女人采集果实,动物肯定比植物聪明,所以男人打猎的收成就难以保证而女人采集的食物是固定来源,你一个大男人天天在外面下光两手空空的回来,吃我们女人的用我们女人的,自然我们女人地位就高咯。但是一旦人类从采集游猎文明进入到了农耕文明,男人的体力优势就凸显出来了,为什么农业文明重男轻女,从根上说就因为男人是壮劳力。男人能够创造更多的价值、掌握更多的生产资料,男人也就成为了社会的绝对主宰。

可以说,农业革命成就了男性,因为男性掌握了经济基础,因此就可以在上层建筑的方方面面占据主导地位,诸如“夫为妻纲”“三从四德”“一妻多妾制”就是在封建男权社会为女性量身打造的枷锁。然而工业革命后,封建的男权社会难以为继,因为女性也可以参加工作、从事物质生产活动,而且工厂中,存在着一些特殊的、细致的工作,女性相比男性占有特殊优势(如棉纺织业)。工业革命,为女性的解放提供了经济基础。

然而为什么工业革命后女性依然处在受压迫的地位呢?因为长久以来男性都站在社会金字塔的最顶端,掌握了物质生产资料分配的权力,这种社会惯性让女性难以翻身。

所以工业革命仅仅是女性解放的基础之一,女性的解放更依赖于深刻而广泛的社会革命——生产关系革命。以苏联为例,革命后的妇女不但得到了法律上和政治上的平等,更重要的是工业化为男女同工同酬提供了经济基础——在西伯利亚的一个村子里,当集体农庄给予妇女独立的收入以后,妻子们曾经“举行罢工”来反对殴打妻子的行为,她们在一星期内就把那种由来已久的习惯粉碎了。

在中亚细亚,苏联更是完成了现代社会都难以达成的任务——让穆斯林妇女摘下面纱。在这个地区,伊斯兰教数百年来根深蒂固,毛拉在当地享有至高的宗教和社会生活管理地位。妇女被当做男人的财产,从小就卖给人做妻子。妇女必须佩带“帕伦亚”——一种用马鬃编成的长形黑色面纱,它遮盖全部面孔,阻碍着呼吸和视线,丈夫甚至有权杀死不戴面纱的妻子。然而在三月八日国际妇女节那天,在宗教中心圣波哈拉城和其他许多地方都举行了妇女大会。在大会发言的妇女号召大家“一齐把面纱摘去”。于是妇女们列队走到台前,把自己的面纱掷在讲演人脚下。随后妇女们在街上举行了游行,旁的妇女也从家里跑出来参加游行的队伍,把自己的面纱向台上掷去。从此当地的穆斯林女性摆脱了面纱的束缚。当地一位纺织女工写下了一首诗,遣词造句并不高明,但反映了真实朴素的情感:

当我到工厂去的时候,

我在那儿发现一条新头巾,

一条红色的头巾,一条丝织的头巾,

它是用我亲手的劳动买来的!

工厂的吼声响在我的心里。

它给与我节奏,

它赋予我活力。

(三)女权主义与《正义论》

罗尔斯的理论我们以前也讲过很多次了(《罗尔斯与<正义论>》),作为“白左”的祖师爷,他的思想也是当代女权运动的指导思想。罗尔斯发展了卢梭的社会契约论,做一个理性上或逻辑上的假设。罗尔斯把这个假设环境称作“原始状态”(Original Position),要想获得公正,要想契约具有道德性,那么久必须如上文所说,我们的权力地位和信息是完全一致的,假象这样一种签订契约的原始状态:我们聚在一起,在商讨我们的集体生活方式的原则,准备达成契约,但是这时,我们应该对我们自身重要特质却一无所知。这就是“无知之幕”的含义。

具体来讲什么是“无知之幕”,就是我们遗忘掉自己的阶级、民族、性别、宗教信仰,不知道自己是美是丑,是聪明是笨,是否受过良好教育,身体是健康还是体弱多病,出生在一个富裕家庭还是贫困家庭。在这种情况下,我们聚在一起订立社会规则,才能使契约摆脱道德局限性。提出无知之幕的概念,最大的作用是保证了契约所需要的权力和信息上的平等。无知之幕的作用在于排除立约程序中的偶然性因素,传统契约论并不从契约程序来证明某个正义原则,更多地是通过正义本身来论证正义原则,因此罗尔斯要给社会契约增加一种程序正义作为前提。

通俗一点讲,我们是几个准备投胎的受精卵,我们是究竟投胎到比尔盖茨家呢,还是投胎到新德里的平民窟呢?我们的相貌是倾国倾城呢,还是泯然众人呢?我们的身体是有运动员的潜质呢,还是一个不幸的残疾人呢?谁都不知道,这就是巴菲特说的“卵巢彩票”,因此,假如我们这些受精卵还有制定社会规则、分配社会财富的功能——这就是抽象化的社会契约过程,那肯定是要把财富相对平均的分配嘛,要给底层人民一点更多的机会吗,因为万一我们的投胎最糟糕的呢?因为毕竟我们人类都是风险厌恶行动物,不愿意用自己的一辈子去撞大运嘛。而且讲道理的说,社会阶层是呈一个金字塔的形状,肯定是越往下层走人越多,我们投胎的几率也大得多。

因此,结论就是,如果我们在具有“道德性”的状况下订立契约,那么肯定就是有利于弱者、有利于底层人民的。这就是那个著名的结论:只有那些有利于底弱势群体的不平等,才是公正。

为什么女性是弱势群体呢,很简单啊,女性要生孩子啊。这就是为什么产假、“大姨妈假”等反而受到了女性的抵制,因为在当今社会中,这样的假期反而更加增加了女性工作的劣势,进一步增加了男女地位的不平等。所以说,按照罗尔斯改造社会的理论,因为女性天然的生理劣势,应当在各方面中给予女性特殊的照顾,这就是“不平等即公正”的道理。

在罗尔斯思想的指导下,伴随着美国轰轰烈烈的民权运动,女权运动也在如火如荼的展开,女权先锋们号召女性“走出家庭、参加工作”提出了“你们的生活不是厨房、围裙和烤苹果”等口号,并力图通过立法消除雇主对女性的歧视。现如今,美国女性地位以及大大提高,“男主外、女主内”“女人不应当工作应该全心全意照顾家庭”这种思想在美国已经完全没有市场。但是,在美国精英阶层,无论是政界、商界或是舆论界,依然由男性占据着主导地位,美国女权运动取得了一定的突破但依然任重道远。

可以看到,这种事情女性光靠喊是喊不来的,“满朝公卿,夜哭到明,明哭到夜,还能哭死董卓否?”。即便按照罗尔斯这个自由主义者的理论,没有斗争、没有社会革命,女性的权利依旧是镜中花、水中月。

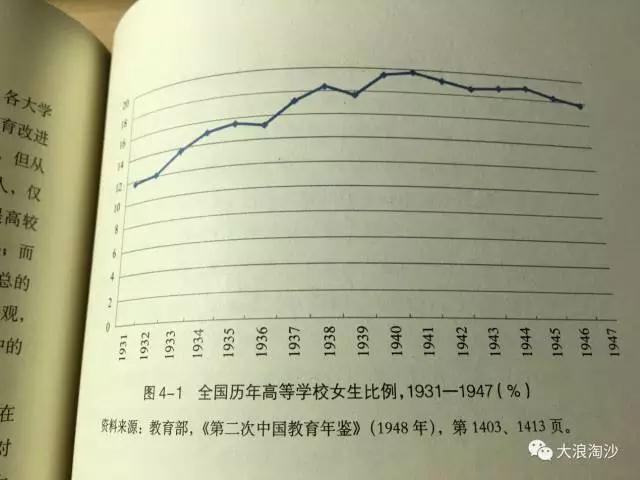

在建国前,女性受高等教育比例保持在10%-20%之间,这是男女严重不平等的一个缩影:

1964年毛泽东称:“时代不同了,男女都一样。男同志能办到的事情,女同志也能办得到。”这句话不仅变成“文化大革命”口号之一,也是推动中国男女平等的动力之一。因此,到“文革”时期,高等教育领域内的男女平等发展到了一个高峰。全国和北大的男女性别比都被降到了2:1左右,苏州大学在1976年前后更是达到了史无前例的1:1。(来源:《无声的革命》)

在毛时代,“妇女能顶半边天”不但是一种政治口号,更是一个切实的社会实践。干部选拔、大学入学甚至入党指标,都对女性有或多或少的倾斜。我有位朋友的奶奶当年被“破格”提拔为生产队队长,因为上面有“政治任务”布置下来要求本县生产队长男女比例达到1:1。虽然这对于男性来说是一种“不公平”,但这恰恰就是罗尔斯思想完美的体现,两种不同出发点的实践殊途同归,也算是人类伟大灵魂一次碰撞的结晶。这就是为什么本文要把女权和集体主义拉出来一起谈的原因,因为在人类文明史中,女权只有在集体主义中得到了最完美的实践。

颇具讽刺意味的是,罗尔斯作为坚定的自由主义者,他的思想却只能在社会主义、集体主义社会中才能得到最完美的实践。这就是为什么要将集体主义与女权相提并论的原因,因为只有在集体主义“平权”和“让渡权利”的思想下,女性权利才能得到最好的保障。但在当今社会来看,女权还有很长的路要走。

(四)妇女运动的未来

千年来男权社会加于女性身上的枷锁,时至今日也没有完全解开——然而对底层男性的枷锁也同样存在。女权运动从来不是独立的,从来都是与全人类的解放相依相成的。

当今的女权运动已经被大量非理智的女权主义者所绑架,这些人的诉求、立场、策略完全不知所谓,只是图一个在社交网络嗓门大,蝉鸣鸦噪,可以喷饭。

中国女权运动第一人鲁迅先生在《娜拉走后怎样》中指出,娜拉出走后的命运:要么堕落、要么回来、要么饿死。原因很简单,娜拉没有工作、没有钱,除了出卖自己的身体就是只能向“玩偶之家”低头,可见女性的工作权力是多么的重要,经济基础决定上层建筑就是这个道理。

当一切浮夸与极端的言论归于沉寂,女权运动只有一条出路,就是——从头做起,像十九世纪、二十世纪妇女解放运动的先辈们一样,从女性最基本的工作权争起,这是一切斗争的基础。

(作者:赵皓阳。来源:公众号”大浪淘沙“)