钟乔,一九五六年生,身兼诗人、小说家、戏剧家、社会运动家等多重身份。现任“差事剧团”负责人。自一九八〇年代中期,接触台湾“乡土文学论战”与左翼思潮,先后参与《夏潮》杂志与《关怀》杂志,曾担任《人间》杂志主编。

钟乔,一九五六年生,身兼诗人、小说家、戏剧家、社会运动家等多重身份。现任“差事剧团”负责人。自一九八〇年代中期,接触台湾“乡土文学论战”与左翼思潮,先后参与《夏潮》杂志与《关怀》杂志,曾担任《人间》杂志主编。

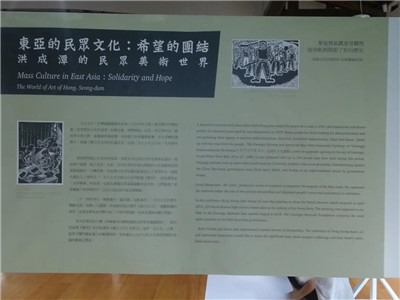

五月,是记忆中残酷的时日。1980年5月18日,韩国光州发生举世撼动的光州事件。几些年前,出身光州运动的光州壁画家洪成潭完成此一纪念光州事件的画作《世越号五月》,却被当时总统卜瑾惠下令禁止,并遭驱出光州双年展。后来,首展于台南成功大学,由台文系钟秀梅教授促成全球首展,堪称东亚与全球左翼文化行动盛事。

洪成潭作品《世越五月》两种版本之一

洪成潭作品《世越五月》两种版本之一

我有一诗,纪念光州事件。如下:

光州,难以坠落的记忆

钟乔

现在,书页在日午酷热的陋室里,

依自身轻薄的重量,找寻夏天...

从岛屿南方吹来的一阵孤寂之风。

书页中,有人起身,以他素朴的肩膀,

凝炼的眼神,以及夹杂着殖民时期混音的

话语,对我诉说一埸肃杀。

天亮之前,记忆随着干涸的血逐渐蒸发;

微明中,时间藉由一双萎弱而缠满藤蔓之手,

缓缓拉开一扇窗。朝向一座城市:

置身窗外的我,颤栗的身体,

倾斜的目光,还有彷如历经世纪之久

依旧激切的情绪。

于是,我目睹:

几何造型的光与影,在公共建筑的

楼舍间,如春天难以设防的利刃,

瞬时间,切割过一具具堆栈起来的

尸身。

光州,1980...空降师

戒严的子弹;市民身体上剥不落的血衣;

穿越噤默夜空的学生革命的吶喊;还有,

这个日午,走过殉难者墓碑前,那些干涸的鲜花;

那些殷切的士兵;那些已然侧身世纪之外,却又

始终不忘回返的魂。难测的尸骨之温,

在我灵魂深处的旅站徘徊;

转身,才发现,

我仍然身处时间的窗外,亚洲的窗外,

无法不去面对的,却一直随波逐流的

冷战的窗外。

光州事件:1980年5月18日至27日,发生在韩国光州,是一次由市民自发的要求民主运动,当时掌握军权的全斗焕将军下令武力镇压这次运动,造成大量平民和学生死亡和受伤

光州事件:1980年5月18日至27日,发生在韩国光州,是一次由市民自发的要求民主运动,当时掌握军权的全斗焕将军下令武力镇压这次运动,造成大量平民和学生死亡和受伤

01

车行,沿着冻冷的高速道路。窗外,奔急的江水,在蜿蜒的山脉和忽隐忽现的日光间,沿着一道边界流淌着。“有没有……那铁丝网……穿过……就是分界线……”韩国民众戏剧的年轻朋友,用一惯不顺畅的英语,和我比手划脚,拉着嗓门大声说着。车窗外的景像,稍纵即逝,我一时也分辨不出,他手指的远方:哪里是铁丝网?哪里又是蔓草横生的冬日荒丘。

手里握著称作是Kimbak的韩式寿司。上车时,就听说,这是很民间的随身食物,不可与习知的日本“寿司”相提并论。我心里头明白着,就更用心吃着,倒也不是为了要吃出什么民族的、民众的“反帝”情感来,只当真感觉海苔紧裹着白饭的结实,的确和称作“寿司”的日式精致美食,有着极为不同的口感。

“好吃吗?习惯吗?”年轻朋友溢开了一抹亟待着肯定式答案的笑容来!“我们就快到了!”

“嗯…嗯…”我点头笑着回应他的热情时,心里却不免疑惑地嘀咕,“这么快吗?”

南北军事分界线全长241公里,共有1291个黄色的界标。向着韩国方向的上面用英语和韩语书写;而向朝鲜一面的则用朝鲜语和中文书写。根据规定,军事分界线两边各2000米为非军事区,以避免双方发生摩擦。

南北军事分界线全长241公里,共有1291个黄色的界标。向着韩国方向的上面用英语和韩语书写;而向朝鲜一面的则用朝鲜语和中文书写。根据规定,军事分界线两边各2000米为非军事区,以避免双方发生摩擦。

尽管,这么许多年来,在讨论东亚冷战的文论中,似乎耳熟能详地阅读着相关于南、北韩分界的38度线。却在身体置入时,一时难以想象,两韩对峙的分界区,竟就在距首尔十分不远的此处。

一行人抵达。分界区就近在脚底。冬日里,瑟缩着身子,我们得换车,才能进到警戒区。就在这时,我一下了车,便发现,不远处有一卖饮品、纪念品和供应餐饮的平面建筑,像是熟悉的观光旅游聚点上的景象;另一侧的小丘上,一座古老亭台,挂着一只和平钟似的艺术成品,工整的书法,予人典雅而素净的联想。往前,我们步行来到己经被封禁的一道老铁轨的分界铁网上;寒风中,吊挂着尽是期待民族统一的抗争头巾。不免联想,必定是从许许多多社会运动场合遗留下来,而今,攀落于时间残痕上的、激切而悲忿的吶喊吧!

光州民主受难墓园

光州民主受难墓园

在广场上停留,看着同行的伙伴边拍照,便有些异样的感觉,在心头起伏着。点了根烟,四处张望,就不知怎地联想起两年前的五月,初初踏进光州民主受难墓园时的那一瞬间。没记错的话,“民主受难墓园”是2002年,于光州近郊竖立起来的纪念园区。偌大的广场上,有一高耸及云天的纪念碑。碑形由两片滑向天际的、像似云彩般的大手,护着一颗象征生之希望的石卵。

韩民族在民众的反帝、反独裁斗争中,辛苦争取来的民主果实,诚然可以在这纪念碑石的仰天姿势中,找到人们对因抗争而受难的革命者的崇高尊重。

当我在碑前的坛上默哀,表达一己无比渺小的景仰和钦佩之情时,心中却又不免同时想着,那些时日前后,不断在韩国每日电视新闻和报刊上听阅到的、相关于政府打算挹注庞大资金,让光州成为全韩最具指标性的观光文化城市的讯息。

在市场取向的社会环境中,藉由文化创意产业发展有别于庸俗化、低劣性的综艺电视影像或情色产品,自来已不是一件那么令人大惊小怪的事。然而,无论在光州或38度线的分界区,却再怎么说,都会朝着那被视作景点的观光建筑、碑石、园区,感到一种发自内心的忧虑或说烦恼吧!

作者在光州墓园在受难者诗人金南柱坟前献花

作者在光州墓园在受难者诗人金南柱坟前献花

忧虑或烦恼,也不须要什么理论背景的深入分析。简单说,就像“韩流”成为一种价值倾向的趋势时,我们总不免耽心商品化带来的巨潮,会不会不着痕迹地就吞没了人们对于苦难记忆的真实感,又或说,只一味在潮流中跟着包装美好的趋向,消失在一波波经过安排的轻松回忆感之中呢!

如此一来,我们是不是进入了一直没有在东亚地区被彻底实现的“后冷战”时期的问题意识了呢?我的提问是:固然,值得关注的是,冷战高峰时期,美国在东亚地区的单边霸权,随着东亚区域的经济整合,而渐次失去全盘掌控的情势;然而,南、北韩分裂以及台海两岸对立局面的紧张,却未曾稍稍松解。“冷战”似乎仍存在于东亚这块高度政治性的地域。

与此同时,由于中国大陆开放改革所带来的亚洲经济统合,一方面固然削弱了美、日新殖民主义在冷战高峰时期的驾驭力量;全球化风潮下的市场逻辑,却也形成另一股以资本为前导的价值观,不时在侵吞着人们对于追求一种更普遍性平等的想象。

板门店共同警备区

板门店共同警备区

当“民主”以市场化的包装,让富者愈富、有权力者获致更大的支配权时,历经战后数十年,发生于东亚地区人民抗争上的记忆,是否将在观光文化的潮流中,失去了记忆做为一面镜子,得以召唤当代反省的能量呢?

02

理论令人烦恼。我对“冷战”之于民众文化的思省,较大多数来自文学与剧场创作的体验。

像我这样,上个世纪五零年代中期(1956)出生于台湾的人而言,对于“冷战”的实质认识,一般说来,都是相当迟晚的。

这大体也述说了“冷战”推衍下的反共意识型态,经由美帝国在二战后扶植日本做为垂直分工的资本体系,如何进一步在环太平洋区域支持戒严体制,以达成“亲美反共”政策的事实。

《世越号五月》版画展海报宣传文件

《世越号五月》版画展海报宣传文件

在我求学的多数阶段里,“冷战”不是该被提出来讨论的问题。因为,美式“自由”、“民主”的价值早已是生活学习中的一道常轨。

这道常轨,沿着对“现代化”无比憧憬的光景延伸而去,竟而也“接轨”到对日本殖民统治带来文明规范的“景像”中。当然,不难想象,这一切都是以共产主义中国做为想象中的敌人,必也视之为“独裁”、“落伍”、“极权”而加以鞑伐的后果。

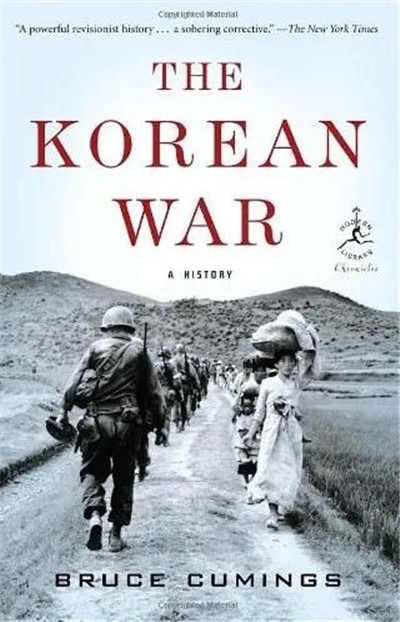

就在我出生之前的1950年,海峡上空的“冷战”风云,袭卷着刚历经内战、二战及“二、二八事件”的台湾人民,因着韩战爆发,中共部队越鸭绿江支持北朝鲜,东亚情势一夕丕变,美国立即出动第七舰队封锁台湾海峡,并以单面草拟“旧金山和约”的谋略,制造“台湾地位未定论”的国际言说,意图藉此阻止共军渡台。

布鲁斯·卡明斯《朝鲜战争》Modern Library2011年英文版

布鲁斯·卡明斯《朝鲜战争》Modern Library2011年英文版

两岸分裂情势,一旦在美帝国的军事介入下,形成定局。紧接着,便是岛内一场以反共肃清为前导的“白色恐怖”逮捕及刑杀行动。“冷战”所引起的血雨,在四到五年的时间里,淌流在左翼地下运动蜿蜒而曲折的山路上。数以三万计的知识分子、左翼运动人士及农民被长年监禁;更有高达八千名地下共产党人,被枪决于台北的马场町刑场。

现在,出现于上述文句中的描写,虽然已不再是禁忌。但,对于我这一世代在冷战风云下出生的台湾人而言,禁忌却己不是表面言论开放与否的问题;彻底的说,反而是禁忌深锁在人的身体内部,进而内化形成一种意识型态的问题。

03

1980年代末期,跟随着“解除戒严”的到来,当时在《人间杂志》工作的我,经由创办人陈映真先生的引路,因着采访桃园三洽水山区一户梁姓客家农民,首次直面因卷进白色恐怖风云而一家十数人,历经残酷刑杀而死难及幸而存活下来的“红色”政治犯。至今回想,有许多难眠的夜晚,在灯下翻阅一行行铅字已现斑驳的判决书时,心中的惊恐与怖栗,久久无从平息。

应该是这样的不能仅仅视之为一件客观报导的经验,带来生命中莫大的冲击吧!

1993年于台北六张犁发现1950年代白色恐怖乱葬岗尸骨的现场(摄影: 蔡明德)

1993年于台北六张犁发现1950年代白色恐怖乱葬岗尸骨的现场(摄影: 蔡明德)

往后的日子里,无论在文字或剧场劳作中,揭开冷战风云下被刻意掩埋的“五零年代白色恐怖”记忆,成为实践民众剧场或文化行动,最具结构性意涵的一桩差事!

战后台湾相关于进步的、具批判性内容的民众文化,无法不去面对“冷战”局势下的左翼肃杀。当然,记忆之所以被重新述说,必然意味着记忆不仅仅是时间那一端的客体而已;而是在被压抑者的生命共同体验中,如何重新召唤一种主体性的力量。就凭借着这股从掩埋的深层,奋力地喘着气息想探出头来,朝冷漠的人世弹一曲惊魂心弦的力量,己经足以表白冷战封锁下的民众文化,是如何在看似富足、舒坦,实则荆棘满地的战后社会中,形影彳亍地坎坷行来了!

“六张犁”是台北市区内的一处坟场。1993年,曾因“白色恐怖”事件惨遭监禁的客籍农民曾梅兰,在历经三十余年的苦苦找寻之后,终而在荒芜的坟场后山,寻获刻有他兄长徐庆兰名子的一只小小的墓石。此时,距离他兄长被刑杀已有漫长的四十一年岁月。徐庆兰因涉地下共产党人案,被处决,而后仅以一墓石弃于荒野。

1993年于台北六张犁发现1950年代白色恐怖乱葬岗尸骨的现场(摄影: 蔡明德)

1993年于台北六张犁发现1950年代白色恐怖乱葬岗尸骨的现场(摄影: 蔡明德)

蔓草横生、蚊飞密丛,墓石上写有民国四十一年八月八日(即公元1952)的记载,恰是东亚冷战风云达至高峰的韩战爆发(1951)的来年。

徐庆兰的刑杀,并非单一偶发事件。随着他的墓石被寻获,共有二百多个墓碑,被一一指认。集体刑杀的记忆,再度在冷战过后兀自荒废于美式“民主”、“自由”反共宣传的社会中,波动着复苏民众历史与民众文化的心灵。

这同时,经由陈映真先生的报告体小说作品:《当红星在七古林山区沉落》的问世,曾经发生于1950年至1954年间的地下党人流亡事件,再度以组织性的面貌,具现我们眼前。

集体暴力、集体扑杀的背后,是美国于二战后的韩战爆发时,在东亚布下的一道密如蛛网般的冷战防线。令人心生畏寒的是:在这道防线下仆倒于反共法西斯刑场的众多党人们,至今,他们死难的魂,仍有若在“六张犁”公墓里潮寒经年的尸骨一般,仿偟于台湾国族主义所虚构起来的政治符魅里。

在“六张犁”荒坟的角落里,斜斜地埋着另一座刻有“黄荣灿”姓名的碑石。经由日本民间进步学人横地刚的发掘,我们得以了解作为木刻家的他,早年于中国大陆投身以鲁迅为核心的左翼版画运动。进而,在冷战风潮的白色恐怖袭卷中,以一名“外省人”的身份,因投身人民革命的解放运动,毅然牺牲了青春的生命。

冷战/戒严体制压杀的台湾民众文化,并非现今政治话语中,习于将苦难视作选举操作的行径。更不是帝国强行介入的民族分断下,被视作“外来政权”的中国,对于台湾人民的倾轧;相反地,是美帝国二战后意图重新扶植日本,在亚洲做稳资本垂直分工的“次主”,导致当时海峡两岸左翼地下党人,基于民众的、民族的以及人民自主的抉择,展开的反对新殖民主义的斗争。

04

没记错的话,是2005年的夏、秋之交,我引着来自南韩的民众剧场友人张笑翼,从“六张犁”公墓的后山坡攀爬回来。那样的荒凉,那样散置斜插于暗幽野草间的墓石,令他久久激动,无法平息内心的郁闷与困惑。他意有所指地针对着说,“在光州的民主受难墓园里,耸立着高入云天的纪念碑…纪念馆里的遗像和死难者的名子,没有一刻不与民族的、民众的左翼运动产生关联…”终而,他不解地问说,“你们的政府怎么这样对待他们呢?”

张笑翼的提问,有效地响应了经历过冷战清理的韩国社会,在反独裁运动中,艰苦地建构起来的反帝/反新植民主义的思想性质,长久地与台湾“亲美的、民主化”政治运动,在本质上的区别。

韩国5.18民主化运动纪念馆

韩国5.18民主化运动纪念馆

“那么,二、二八纪念馆的碑石,不也隽刻着死难者的名字?他们和这些在流落荒郊的受难者的差别是什么呢?”回程的路上,他这么问着。

“共产党不被视作政治受难者…特别和中国共产党有关的这些人…”我尝试用最易趋近的方式,解释复杂的政治纠葛,“二、二八被解释为中国政权欺压台湾人的悲情符号…因而,最好利用来反对中国。”

“是吗?”我隐隐然听见他大惑不解的喟息着,车窗外,又响起着震耳的车流轰响声。

是啊!一场韩战,带来美帝国在东亚长达半世纪以上、至今未稍退潮的军事、政治、经济支配关系。五十多年岁月过去,干预的始末相同,却在韩、台两地形成如北南辕北辙的政治现况!竟连“二、二八”也被宣传为台湾“反共亲美”的另一个现代化版本,巴不得立即和美国式的人权象征,攀附关系!

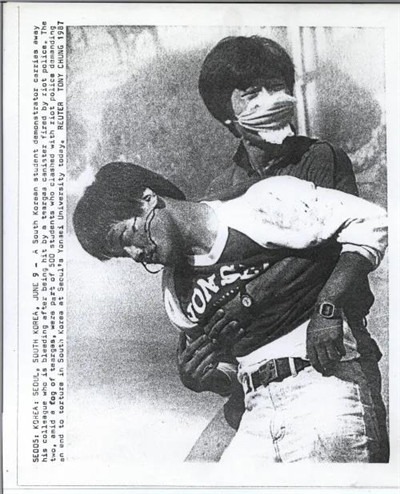

1987年6月9日,为争取国内民主参加游行的韩国延世大学学生李韩烈,被警方的催泪弹击中头部而倒下。这张照片成为“6月抗争”的导火索。

1987年6月9日,为争取国内民主参加游行的韩国延世大学学生李韩烈,被警方的催泪弹击中头部而倒下。这张照片成为“6月抗争”的导火索。

想想,冷战封锁下的民众文化,终而在八零年代的南韩,演变成学生运动的主要抗争场域;进而,在九零年代后的东亚,形成批判知识圈中的主要客题。这么看来,封禁在冷战局势下的那道闸门,恐怕还牢牢睹住台湾向外界探头的视线吧!

不容置疑,恰恰是在这样的提问下,“民众剧场”做为一种反思有作用力历史的文化利器,具现在人们面前,逼问着比历史更为真实的记忆,即是剧场的表现。当然,这样的记忆是与当下的现实,有着密切的辩证关联的。若要举证,不妨以“差事剧团”的创作及小区实践为案例。

2006年初叶,为着响应前此一年于南韩光州参与“亚洲广场”"Asian Madang”(按Madang一字为韩农民广场剧中的“广场”之意) 艺术节的冲击,由南韩诗人金南柱的诗作《杀戮》"Massacre”中,我寻找到编、导并参演《子夜天使》”Midnight Night Angel”一剧的灵感。

这出以诗作为主调的作品,尝试在冷战阻隔并封禁的东亚国界间,追索出一幅跨越边界的文化想象图景。就姑且称作是:“影的相随”吧!

1987年7月9日,汉城一百万市民为李韩烈举行隆重的“民主国葬”

1987年7月9日,汉城一百万市民为李韩烈举行隆重的“民主国葬”

对南韩境外年轻(甚且青壮年如我)辈的东亚世代人而言,“光州事件”肯定是陌生的事情。但,就为了这“陌生”,以及从“陌生”中激荡出东亚民众戏剧的深化交流。“子夜天使”以诗、身体和音乐的多元融合,将“光州”受难记忆,从一般说来,在台湾已被国族民粹“标签化”的“二、二八”纪念中脱身出来,摊开东亚图像,就像暗示着杀戮记忆中残存下来的苦难尸骸,从时间的未来,回首凝视着残喘于虚空下的我们!

鲁迅在散文诗“影的告别”中有这么一席话:“我不过一个影,要别你而沉没在黑暗里了。然而,黑暗又会吞并我,然而光明又会使我消失。”

这席话,展开了我对“光州事件”的另类思索。发生于1980年的“光州事件”,是二战后冷战延长线上爆发在南韩境内的军事镇压及人民蜂起事件。它牵系着美帝国覇权在亚洲的宰制,并与军事独裁体制下,兀自压杀异已以达成资本积累的南韩政体关系密切!

然则,这又与鲁迅的“影”有何关系呢?

关系的发生,源自记忆的剥落,以及记忆被谁凝视,又如何被凝视?这是一个令人苦恼万分的问题。扼要地说,在信息发达的商品消费年代中,人们被编进轻易遗忘或歌颂苦难的网络中,相当程度地置身于虚构的情感记忆里。

1987年6月15日,汉城延世大学学生和市民集会结束后,学生与警察对峙的场面

1987年6月15日,汉城延世大学学生和市民集会结束后,学生与警察对峙的场面

现在,问题就迫在眼前,因为无论“遗忘”或“歌颂”,都只为迎合主流意识的市场须求。而我们便生存于这样的现代化情境中。日子久了,不知不觉发现脚底下的落叶和烟尘,都是从主流殿堂的“遗忘”、“歌颂”中被排挤出来的时空,称作“记忆”。

这样的记忆,像前人留下来的遗物一般,在幽暗的角落里摊着。像极了经常被人们遗忘,却又随着人的形体移位、变迁的影。

对于影。鲁迅的不轻易忽视,其实是一种凝视。就像凝视着一张被阳光推到暗巷中的佝偻身影一般;就像凝视着一桩被时间封冻的记忆一般。

唯有影吧!我想,唯有像影这样的非正式形体,才能在黑暗与光明的缝隙中,突而伸手握住稍纵即逝的记忆,这时,光州的死难,已经不仅仅是陈列在时间那头的展示品了!而是活在时间这头的生命共同体。

我这样子想,于是让诗人和他的影,在舞台的空间中随着一首诗进进出出。这首诗,是南韩诗人金南柱为“光州事件”写的,称作“杀戮”。诗中文句跌宕,像是召魂,又或者说,像在召唤那被排荡到亚洲时空角落里的游魂。他这么开场:

是五月的某一天

是1980五月的某一天

是1980五月光州某一天的夜晚

诗如是写着……诗人朗诵,掲开记忆的黒幕。在光与暗交错的时间廊道中,遇见了化身为“子夜天使”的影子!

于是,便有“子夜天使”从地底挖出一颗时间的胶囊,朝光州的夜空吶喊着:

我独自远行,不但没有你,

并且没有别的影在黑暗里。

诗剧中的光州苦难记忆,在跨越冷战防线的东亚想象地图中,像“影”一般地游走着。彷佛,也牵系着台北“六张犁”公墓里,在时间的荒芜中兀自倾圮的墓碑。

05

然而,剧场的表现,也不能仅仅停留在记忆的光与影之间。就这样,2014年的10月间,再度踏上光州行,来到诗人金南柱的墓园。

在墓碑旁,风和日丽的十月天

阳光在飘舞的叶脉上,留下什么?

是痕迹、是流动的风,又或者

是一个沉埋在地底的 名字

很多次了!有机会前往韩国光州,都会驱车去“5.18民主墓园”,像在追寻风中一粒种籽的旅者,无法停止探索的一双眼睛。身体在一种摒息的安静中,听着其实听不着的脚步声;但心头知道,这是自然而然便会盘旋过脑际的,从心跳声所连结起来的无声步伐。

便是这样吧!我再次绕着偌大安静的绿色草坪外围,抬头望向高耸入云天的纪念碑:坚硬而笔直的一双花岗岩石臂,撑开平和如花的双掌,轻轻护着一颗如卵的种籽。是天地相接的一双手臂吧!以一件地标式的装置艺术,在我们的视线间高高耸立成一座纪念碑。在二战后,从冷战/戒严/独裁中经济成长的韩国,因各种缘由而死难的民主运动人士,就以这座无声无息的碑石,对着世人唱颂着一首企盼恒久的安魂曲。

1980年5月18日凌晨,韩国军政府总统全斗焕调数万军队组成戒严军分六路包围了韩国全罗南道首府光州市,甚至动用飞机空运军队。当日上午10点,在全罗南道国立大学,戒严军与学生发生了第一次冲突,军队打死学生数人、逮捕多人。激动的光州学生和市民奋起抗争,聚集于全罗南道道厅前广场,拉开了“光州518抗争”序幕。

1980年5月18日凌晨,韩国军政府总统全斗焕调数万军队组成戒严军分六路包围了韩国全罗南道首府光州市,甚至动用飞机空运军队。当日上午10点,在全罗南道国立大学,戒严军与学生发生了第一次冲突,军队打死学生数人、逮捕多人。激动的光州学生和市民奋起抗争,聚集于全罗南道道厅前广场,拉开了“光州518抗争”序幕。

再次地一鞠躬,双手合十默立片刻……睁开双眼之际,一旁陪同我前去的青年“金”,默默凝神望着我,神色间似显稍些不知所措。“还好吗? 钟先生。我还不知……”他没说下去了!我朝着他微笑起来,打破一些些称不上尴尬的距离感。“我是想问,你怎么会要到这墓园来……”

“金”,我称他“小金”,光州朝鲜大学中文系四年级生。朴实憨厚的中国语背后,有股相较其它亚洲地方来,较为热情直率的韩国青年风。他急着问的是:为什么我这台湾来的长一辈人,会踩着比寻常人慎重的步子,走进这举目静悄绿意之外,更显悠静肃穆的墓园来。

“我们没进到墓园去呀!”我说,“只将脚步停留在路经的途中。”

“是啊!我也刚好想问为什么?”

“因为,我们要往前走啊!”

“前面…”“对呀!前面的光州市立公墓。”

“那里躺着一个我从未见过面的韩国朋友……”

“没见过面,也是朋友吗?”“他是诗人……”我没正面回复小金的追问,“叫金南柱。”

“金南柱…?”小金用韩语说着,“诗人是吧?”带着问号的一张青年的脸,让人在这样的时刻,特别印像深刻。怎么说呢!或许,是时间?是世代?隔阂着什么!也或许,就像那纪念碑,当它稳稳然耸立于光州土地上时,也是记忆被风化成仅仅是一个事件之时。“事件”是的,“光州事件”,1980年发生在光州的苦难血腥镇压。

市民占领道厅开展全方位抗争以来,向来支持民主自由运动的美国,并没有支持韩国民主运动。据20世纪50年代签订的韩美同盟协议,韩国军队的指挥权在驻韩美军司令部手中。5月27日,美国国务院发表了“不能坐视韩国的无秩序和混乱”声明,正式容许全斗焕军政府军事镇压抗争者。

市民占领道厅开展全方位抗争以来,向来支持民主自由运动的美国,并没有支持韩国民主运动。据20世纪50年代签订的韩美同盟协议,韩国军队的指挥权在驻韩美军司令部手中。5月27日,美国国务院发表了“不能坐视韩国的无秩序和混乱”声明,正式容许全斗焕军政府军事镇压抗争者。

然则,它仅仅能够以一个事件让记忆静止在风中,又或被风给静止吗?我问着风中的自己。远方似乎传来落叶在飒飒中萧瑟的声音……远远地,几乎不是很能听得清楚了。

这里是市立光州墓园。摒息的心跳来到这里,随着记忆中熟悉的脚步,反而有了一种释怀。远远望去,偌大的墓园沿着一个下坡的山谷,数千百座整得清幽且洁净的墓碑,依着坡路沿伸至远远的一片树林。脚步没有朝那大片的市民墓园前去,而是转个小小的右弯,踩踏上一段泥坡路,青草绿荫间,我不经思虑地便说着:“就这片墓园……应该是第三排……最尽头的那座……”

墓园安静着,在晚秋日午的暖阳下。远远地,就几个家庭成员模样的男女,捧着一束束鲜花,应该是去给家人扫墓吧!一种祥和的感觉在心头涌动着,来到诗人金南柱的墓碑前。“先坐坐吧!在草地上,”我说,“然后,给他点根烟抽……”

于是,一个寻常日子里的一次拜会,像似一项日常的、没有什么特别张罗的仪式,在我的身体里外发生着:先是,自己点根烟……抽着,随后,帮诗人的灵魂也点根烟,放在他坟头的石碑上。一旁的一株落了些许花瓣的树,传来几些清亮的鸟叫声,像在为我们每隔几年才一回的重逢,唱颂着自然的歌曲。“啊!忘了带瓶高粱来……小喝一杯!”我笑着,在秋阳下。

“金南柱……我国民主运动时代抗争诗人……在牢狱中渡过九年岁月,出狱后,因重疾而逝。”小金随手用手机上网,找到诗人的讯息,在墓碑前念着。烟,在风中,被诗人的魂渐渐抽完。我站起身来,微微踱步,随着在身体内部流动的诗行,喃喃朗读:

“是五月的某一天/是1980年五月的某一天/是1980年五月某一天的正午……”

诗如是朗读。声音回荡在墓园的宁静中;也回荡在不知何处的诗人灵魂的空间里吧?“你在吗!?诗人。”我默问心中。“在吗!?这里是你的家吗?”回想着,那一年,在自己剧团小小的地下室排练场,演出称作《子夜天使》的诗剧时,曾经这么朗读过你的诗行。诗行的潜层,埋藏着就在1980年五月“光州血腥镇压”事件后,军政府惶惶匆乱中,为遮掩暴行,而将抗争死难者的尸身,趁子夜用卡车载到这公墓草草掩埋的丑恶事迹……

现在回想,光州市政厅广场前,1980年五月,那个血腥的夜晚,子弹从军人的枪管子里扫射出来后,一页写在东亚共同的历史墙面上的诗行,透过血,受难者的血,逆着墙面而上……用死亡书写冷战/戒严体制下,一日都不曾终止的抗争,直到今天。孕妇的、青年的、市民的、学生的……他们的”驱体倒于土地,理想于是升起”,一如法国大革命时,雨果曾如是说。

韩国官方统计光州事件240人死亡、409人失踪、5019人受伤

韩国官方统计光州事件240人死亡、409人失踪、5019人受伤

然则,时间过去。是的。当真实的时间在消费的狂潮中,换上虚拟时间的外衣时,这世界的人又听得到死去灵魂的吶喊?“又或者,是用一种恒久的噤默,在时间的那头,冷冷的凝视着我们……”我这样想时,便听见小金在一旁说话了!“他受难时才22岁,比我少两岁……但,我觉得他在思想上比我超前很多……”小金站在金南柱坟头右侧的一座墓碑前,看着坟碑上一张穿着高校学生制服、俊秀而年轻的遗照……转头朝我说着。

“好美……真的好美的生命……”这样说时,我正挨着身子,细心底发现,在诗人墓碑旁一座压克力版的透明方盒子里,摆有泛黄的手写诗稿。字迹屡经风雨日晒而呈现渍旧的页面上,像有一粒野草的种籽,落在诗行己风化的模糊间。隔一会儿,便又有小虫游戏般地耍玩在诗的字里行间。“啊!金南柱,我从未谋面的诗人朋友。”我对着自己的内心说,“此行到访,日丽风和,我们期待下回很快再见了!”

06

我和她/他们坐下来,一群从韩国各地聚首到光州来的小剧场工作者,多数是年轻的演员们。这是一场研讨会的现场。我先是提及了昨日到墓园去会诗人全南柱的事情。“我从未见过他……但,他是我灵魂上的朋友。”我这么说!她/他们听得很认真,只是我来不及追问表情后面在想什么?!但,这重要吗?我只是在和不同世代的朋友,分享一个还在时间中持续着的诗人:他的诗行,以及诗行背后的抵抗与镇压……那血腥的记忆,又如何在虚拟世界中成为真实?这是留给这场世代交替的研讨会,关于一个受难诗人及他的诗的提问。

我们在提问中追索答案的同时,我于是想起一幅称作:《世越五月》的壁画。我用投影机将壁画映在白墙上,为在场的青年,留下深深浅浅的问号吧?!我想。这壁画,是韩国民众画派先驱画家洪成潭与其他八位画家,共同完成的创作。原本,要参与“2014光州双年展”的,未料,却遭到了查禁。因为,画作讽刺了现任朴谨惠总统是被操纵的稻草人。

韩国电影《出租车司机》(2017年)根据真人真事改编,以5·18民主化运动为题材,讲述上世纪80年代韩国光州民主化运动时期,一名出租车司机将一名德国记者载到光州,让全世界都知道光州民主化运动的故事,宋康昊在片中将饰演出租车司机。

韩国电影《出租车司机》(2017年)根据真人真事改编,以5·18民主化运动为题材,讲述上世纪80年代韩国光州民主化运动时期,一名出租车司机将一名德国记者载到光州,让全世界都知道光州民主化运动的故事,宋康昊在片中将饰演出租车司机。

色泽鲜明的壁画,自有其强烈的现实控诉,化作抵抗的色彩。就说洪成潭本人吧!光州事件发生期间,他在市民军的阵营中,展开版画的文宣工作;事件结束后,他被通缉期间,继续在暗夜的街巷墙面及电杆上,张贴民众抗争的版画,直到被捕入监。释放后,三十五漫长岁月,他直到现今不曾感到光州事件已是记忆中的过往……于是,在他持续探究这不被风化记忆的同时,今年四月间发生了“岁月号沉船事件”。“这是资本与国家连手的结果……”洪成潭直面他的探究,这么认为。

就这样,有了这幅受邀光州双年展,却又被「退件」的作品。画作中间,沉没的岁月号翻了过来,却又被一男一女的光州市民军扛起。不幸被淹没而死去的孩子,化作愉悦的精灵,乘坐在一艘鱼所仙化的船舶上,向着现世招手……连结的是,孩子的精灵给光州苦难所带来的恒久疗愈。然则,就在画作右侧,是对当前体制的批判;左侧,是市民军与供给市民军海苔卷的光州母亲。两相对比,形成的是强烈的对峙。时间与空间,都被融合在一张现实与想象无限延伸的壁画上。

光州行,即将告一段落。在一个即将以文创观光作为亚洲坐标的城市中,光鲜亮丽的景观与想象,无时无刻对比着那不曾片刻消失的苦难记忆。“这就是所谓的当代吧!”我在研讨会的最后,做了这样的结语。“然而,这样的当代,又会是怎样荒芜的当代呢?”我彷佛听见耳边轻轻传来诗人的叩问。

我一经回头,映在眼前的,恰是号称即将登入为亚洲文创中心的光州多元文化观光大楼。举头望上,一片闪闪发光的窗玻璃,映着秋日强烈的日照,一时遮去了我来不及响应的视线。唯有那壁画中光州母亲的如春日水流般的欢颜,始终在脑海中回荡不去。

07

是呀!如果,母亲是家乡的河流,淌流在我们出生、成长而行走的土地上;那么,光州母亲的这条河流,是如何带着杀戮后血腥的记忆,张开了温暖的臂弯,环绕过那些逐次在冰冷的忘却中,仍不忘以一块小小的墓志铭,兀自立身在墓园土堆上的名子呢?

凯绥·珂勒惠支版画《牺牲》

凯绥·珂勒惠支版画《牺牲》

这是我们无法在历史的忘却中,忘却光州作为东亚被牺牲体系一环的重要原因。现在,苦难仅仅以记忆的方式存在,已经无法明确标示我们反思苦难记忆的方向;我们在作为真实生活与象征双重意涵下的母亲身上,探索并追寻光州母亲的足迹。在这样的趋近中,未来尽管如风暴般从身后袭来,却更让记忆在我们的面前现身。

只有面对这样的记忆,我们才在东亚或者世界冷战的国家暴力中,回返光州母亲之河的怀抱,既便不免需要逆流而上,才得以在未来的水域中与苦难记忆相逢,但这已形成一种命题,一种主张,一种召唤。

为了避免失联请加+激流网小编微信号wind_1917

(作者:钟乔。来源:海螺社区。责任编辑:郭琦)

(作者:钟乔。来源:海螺社区。责任编辑:郭琦)