2014年9月30日下午近两点,九零后诗人许立志来到深圳龙华一座大厦的十七层,他疾步走到窗前,向外眺望了五分钟之后,纵身一跃,一个年轻的生命就此陨落。年仅24岁的许立志亲手终结了自己的生命,以“诗人之死”的悲壮,完成了对死亡的书写。半个月后,其兄许鸿志在深圳附近的海域将他海葬,应了他诗歌的谶言:“等我死后/你们把我的骨灰/撒在茫茫大海”。在外自杀身亡之人,无法回乡安葬,我想,这也是他的预谋吧。

高考落榜后,许立志就开始在广州、揭阳等地打工,2010年开始写诗,2011年进入富士康,这里是滋养他诗性的沃土,这里同样是埋葬诗人的坟墓。囚禁在工厂中那许多年,除却痛苦与绝望,丝毫没有生的欢喜。回归到这茫茫大海之中,起码,有了诗人毕生追求的自由。

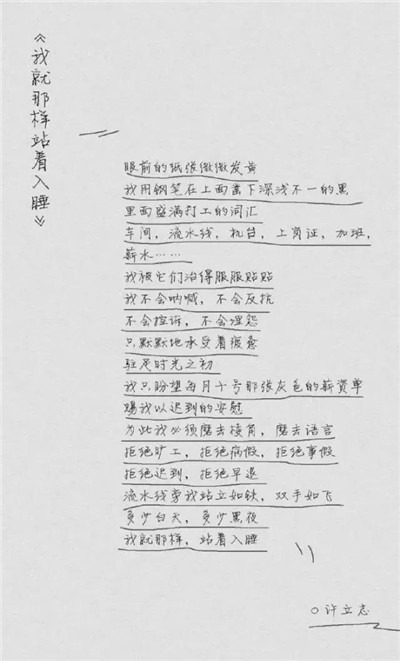

但对于毫无病痛之人,在正值青春年华时,终结自己的生命,我们终究是感到唏嘘,甚至会疑惑,到底经历着怎样的绝望,才能有勇气做到杀死年轻的自己?一个连死都不怕的人,为什么会害怕活着?可这位生时几乎默默无闻的打工者没有留下只言片语来解释,他与世界诀别的方式,让他成为了轰动一时的新闻人物,让我们都认识了这个打工诗人,随着热度的冷却,他也逐渐消失在了人们的视野中,而我们对他几乎并不怎么了解。如此短暂的人生里,唯有他的诗歌作为了见证,用沉默的方式记录下了他蜿蜒曲折的心路历程。

2015 年3 月,许立志唯一的一本诗集《新的一天》以众筹方式出版,这本诗集囊括了他一生中所有的诗作,而其命名正取自其诀别世界前的最后一条微博。而正是这本诗集的出版,为我们通向他的内心深处的世界打开了一条通道。开篇第一首《夜路》“泪水三千/我抬不起的右手/只取一勺”便已经为整本诗集奠定了颓丧痛苦的基调,也为他人生的最终走向埋下了伏笔。

2010年10月,这年的许立志也只有20岁,却有了暮气沉沉的丧气感,所谓的青春年少,充满活力,似乎与这位诗人无关。接下来的《短袖》《流水线上的雕塑》,等等,沿着这条创作的线索,我们似乎更是摸索到了与青春毫无关联、甚至相反的颓丧。

车间吞噬掉了青春——年轻的身体、年少时的理想、充满希望的社会的假象,正是在这样一步步蚕食下,许立志亲手了结了自己的生命,再也没有给损伤他的世界留下任何继续伤害他的机会,用死完成了与世界的决裂与反抗。

一、年轻身体的损伤

百度搜索许立志,一张身穿格子衫的照片映入眼帘,单薄的身躯套在格子衫下,迷惘而孤寂的双眼注视着天空,这是他留存于世且为数不多的一张照片。他曾在《谶言一种》中写道“比如我爷爷外号竹竿/我外号衣架”,单薄瘦弱的身躯,在承受着外来损伤时,似乎也会更加不堪一击。

2011年,自进入富士康开始,许立志便写了大量因工作而带来的身体不适的诗作。在《流水线上的雕塑》中,“双手如同机器/不知疲倦地,抢,抢,抢/直到手上盛开着繁华的/茧,渗血的伤/我都不曾发现/自己早站成了/一座古老的雕塑”,轻微的伤痛是手上磨起了老茧,意外受伤流血,但是更为痛苦的是一直保持站立不动的姿势,上半身以忙碌的状态进行劳作,片刻不停歇,下半身则是以静立的状态,僵硬地立于原地。上身与下半身成一种分裂的方式相互对立,诗人身体承受着难以形容的痛苦。

紧接着而来的是失眠,“夜,好像深了/他用脚试了试/这深,没膝而过/而睡眠/却极浅极浅”,是“多少白天,多少黑夜/我就那样,站着入睡”,是“穿着工衣,他们的疲倦暴露无遗”,是“出卖青春,出卖劳动力/卖来卖去,最后发现身上仅剩一声咳嗽/一根没人要的骨头”,是“雨声潇潇的凌晨他开始失眠/咳嗽,胃痛,头痛,焦虑”,更是“郁积了三百天的劳累/在岁末被命名为偏头痛”,以健康壮硕之躯进入富士康,只落下满身的病痛,这些病痛持续困扰着许立志,使他下定决心离开富士康。

然而,经历了半年失业之后,许立志再次回到了富士康,可以想象,当时的他是何等绝望。在这样的车间里,人成了工作的机器,机器磨损后可以修理或者抛弃掉,可作为拥有血肉之躯的人而言,这种伤痛施加于身,将会是持续不断的折磨。青春年少,却一身病痛,以不分昼夜的工作和年轻身体的损伤为代价,却换不来保障生存的物质条件。

正如他在《孩子》中写道:“踮起脚尖,面包离他有一尺三丈远”。以体力来换取生存的基本物质资源,可工厂里不断积压带来的身体损伤,终将毁灭唯一用来挣钱的方式,随之而来的是许立志对于生活的极致绝望,在这样深沉的黑夜里,看不见一丝光明。试问,这样年轻的身体终将磨损至被工厂抛弃,被时代抛弃,唯一获取生存的途径被扼杀后,用什么来支撑自己活下去?

然而,身体伤痛往往还是外在的痛苦,而长期生活在这样高强度、高压的工作环境中,看不到希望,身体的伤痛很容易便会蔓延到心里,成为内心不可治愈的伤痛。

二、年少梦想的破碎

高中毕业,多少人还是父母身边被呵护的孩子,许立志却需要开始养活自己。出生在农民家庭,除务农之外,打工也成为了唯一的选择。许立志加入了农民工大军,成为了其中一个漂泊异乡的打工者。从学校大门迈出,走入社会,这个十几岁的孩子内心对于世界大抵还是充满幻想的,渴望着去探索这个世界的精彩与梦幻,却看到了满身疲惫的打工者遍布在工厂与城市的街头,“那个广州的买鞋郎/中山的维修学徒,深圳电子厂/流水线上卑微的作业员/生活的变迁,不过是从甲城到乙城/从地摊到工厂”,时常听到他们的交谈,“他们说,三年了,我没有回过一次家/他们说,我老家在河南,四川,海南,广西……/他们说,等钱攒够了,我就和女友回家生娃/他们说,按年头算,我儿子今年也该有九岁了”,句句皆是血和泪,这是现实生活。然而,当许立志自己亲身深入打工生活后,却感受到了更多的痛苦与绝望。

他曾在《打工生活》中写道:“沉沦于打工生活/我眉间长出一道孤苦/任机台日夜打磨”,“线长说,都是出来打工的/没人逼你/我被这句话捆绑在/回忆的耻辱柱上/细数那些/再回不去的岁月”,这就是他感受到的打工生活,没有丝毫浪漫色彩,有的只是冷酷的现实,不断看见“那些青春遗失在寻工的路上”,感受“我们的生活陈旧斑驳/似一根电线杆上的牛皮癣广告”,担忧“一张暂住证还是一个/明天早晨的馒头”,甚至在“二十岁探了探头,就瞥见了七十岁的自己”,毫无止境的打工生活,损伤了身体,打破了幻想,粉碎了年少时的梦。“在山的那边,我看见理想挂满/秋天的枝桠,它在风中摇摆/似一个风烛残年的老人”,生活也只剩下“出卖青春,出卖劳动力/卖来卖去,最后发现身上仅剩一声咳嗽/一根没人要的骨头”。

年少的时光逝去,青春在工厂里落满尘埃,曾经的抱负也在岁月的打磨中消散,日复一日,年复一年重复着相同的工作,而在富士康这种“拆分型劳动力再生产体制”中,农民工群体的生活困境更为显著,人如同机器,在命运的枷锁中被禁锢,既无法用劳动力换取财富,也在日渐消耗中丧失了生活的激情。

马克思曾在《资本论》中阐释到:“将劳动者贬抑成机器的一个附属品,摧毁她的工作中任何吸引人的魅力,并且将工作转变成一项令人憎恨的苦劳”,这正是许立志的亲身经历。而一个人的梦想关乎个人的价值实现,是一个人活下去的动力,梦想破灭,信念迷失,个人在重复的工作中活得如机器一般,被捆绑在工厂以及农民工的身份中,感受不到作为人应有的价值以及应该受到的尊重,那本身就会产生自我怀疑以及对自我存在的否定。

正如他在《存在与价值》中所写:

被吃掉,

是肉存在的唯一价值,

因此当我一片接一片地,

吃掉自己身上的肉时,

我实现了,

自我存在的价值。

彼得·伯格曾指出,人之所以选择认同并适应而能够承受社会的重压,在于“我们想要得到社会指派给我们的身份和角色”。关于个体何以适应社会,伯格关注个体与社会之间的交换机制,其中的适应方式主要是认同与顺从。显然,在这样一种梦想破灭、自我怀疑的状态下,对于社会是很难产生一种信任感与认同感,而诗人的这种状态,本身是工厂这个社会缩影所造成的,所谓的认同与顺从就更加不可能,同样也无法认可社会所赋予他的角色和身份。这样的生存状态压得他喘不过来气,一种窒息感笼罩在许立志的身旁。

三、理想社会的破灭

然而,让他窒息的还不止于梦想破灭,等待他的还有有别于学校教育所描绘的美好世界之外的残酷的社会,逐渐遮盖了他中的最后的希望之光。

2013年4月,他写下了一首无关打工生活的诗歌——《一位老干部退休后的诗意生活》:

在官场贪污腐败了几十年,

他竟成功地全身而退,

过上了与世无争的诗意生活。

要是感到累了,

他就躺在摇椅上,

举头仰望苍井空,

凝眸倦鸟西野翔。

一些握有社会特权的人,享受着名利,可以轻松地过上优渥的生活,而像许立志这样的无数农民工,他们用血汗换来的钱财,却连以及温饱都难以维持。市场经济发展带来社会的急剧转变,改革开放短短几十年,国内便发生翻天覆地的变化,中国在世界舞台上绽放出了光彩,GDP在世界遥遥领先。这种经济上的竞争在国际、国内都带来一股角逐的浪潮,工业作为支柱性产业成为了角逐中的主角。然而,这场竞争却是建立在许立志这样的农民工群体血泪的之上,有人用法律漏洞牟取暴利,有人在工厂中用生命换取一点生存的资本。

工业区呼吸粗粝疆域扩张,

无视工人集体爆发,

集体失眠集体死亡一样活着,

保质期内的棺材,

在GDP怀里腐烂,

像二奶在官员床上侧躺。

城市如此之大,却无处安身,农民工建设这座城市,“这城市把工厂塞进农民工的胃里/把工业废水注射进他们一再断流的血管”,灯红酒绿,纸醉金迷,从来和这个群体无关。

他在《灵魂沦陷》中写道:

被经济捆绑着半爬半走,

雨水在我们心上轰炸开一个伤口,

爱恨顷刻间瓦解,

诅咒甚至成为一门显学。

道德践踏爱情,

亲友熟视无睹,

并美其名曰处世哲学,

殊不知,那崇高的灵魂,

早在天亮之前沦陷。

在这样世风日下的社会中,人人为金钱而追逐,道德何在,人情何在?他甚至一度感到自己也已经沉溺在这样的社会之中,而遭到玷污。

他在《宽恕》中这样写道:

你,我唯一的希望,求你宽恕,

我的心,似已堕落,

它丧失了由来已久的谦卑,

爱,仁慈,宽容,

月升日落,那向上的激情,

已在糜烂的湖中退化为荒草。

外在世界让他恐惧不安,生存艰难,内心痛苦,灵魂漂泊,无处安放,似乎回到童年和家乡才能让他感受到这个世界尚存的一丝温暖与安全感。然而,童年已逝,时光不能倒流,除却缅怀之外,毫无回归的可能,只能将期望放在回到家乡,回到家人的怀抱中,暂时安放自己孤寂而疲倦的灵魂。

“睡着了,我就用梦想/我想我还有个家/每每想到这/漂泊在外的冷也都是温暖的”,甚至想回到母亲的子宫,感受生命重生与安全感。然而现实却是母亲矮得够不到我肩膀,“母亲呵,儿是长高了/可你被生活压弯了腰/矮了下去/那弧度若是以岁月丈量/正是我成长的高度”,是对母亲迟来的愧疚,“这么多年来在家里/我们父子四人吃完饭后/拍拍屁股走人/留下一桌烂摊子/让母亲一个人/慢慢收拾”。

作为儿子,他感受到了一种挫败感,无力让母亲、家人生活更加幸福,反而让父母更为劳累。这一重压击败了许立志,漂泊在外,却只有回不去的家乡,它既是心灵的一方净土,也是心灵加在心灵上的重负。然而“黑暗中我目睹城市的挖掘机正朝着我童年的乡村挖去/朝睡梦中的父老乡亲下手”,他却无能为力,既拯救不了自己,也抵抗不了强大的城市,只能在城市的夹缝之中,生不如死。

辞工后许立志失业半年,以为将要重获新生,却不料兜兜转转回到原点,再度回到富士康,成为了压倒许立志的最后一根稻草,他以纵身一跃,终结了这痛苦的一生,徒留众人感慨,为其愤怒,为其不平,为其哀伤。他用死结束无望,却似乎并未对这个群体乃至社会造成影响,热度消退,许立志也成为文学圈小范围关注的诗人。对于他的痛苦,旁人往往无从感知,用以懦弱或者其他贬低词汇来去诠释他的死亡,终归是不妥。但是面对青春的搁浅,该何去何从,这仍然是一个需要解决的问题。

许立志的死不仅是个人的死亡,更是代表着农民工群体在用一种极端的方式在宣泄着自己的痛苦与绝望,他们所面临的不仅仅是身体的损伤,更是个人价值的不被认可,个人难以感受到个人存在的价值以及自身被社会尊重,个人被无限压榨而连生存尚且艰难等等问题。面对自身文化不高,长期处于失语状态,许立志书写、新工人诗歌的书写为农民工打破沉默的状态,将这个群体呈现在社会面前,让大众了解他们的生存状态。

青春搁浅,生存艰难,用死来表达与反抗足够沉痛悲壮,但过于极端,农民工群体生活、工作问题,显然不仅仅是工人群体的事,更是全社会、整个国家亟待解决的问题。我们期待不一样的现实与诗歌。

为了避免失联请加+激流网小编微信号wind_1917

(作者:李圆玲。来源:微信公众号“一院中文”。责任编辑:郭琦)

(作者:李圆玲。来源:微信公众号“一院中文”。责任编辑:郭琦)