陶崇园似乎回来了。

看到微信运动榜单上,他的名字又一次排到前面,陶小庆突然有些恍惚。

陶崇园死于2018年3月26日。那天,这个年轻人当着母亲的面,从宿舍楼上一跃而下。这场死亡牵扯出风暴,风暴中心,站着试图讨个说法的陶家人,以及被指控逼死学生的王攀。

陶崇园死后第975天,武汉理工大学公布新的硕士研究生招生资格教师审核名单,王攀的名字出现其中。

不管陶崇园回不回得来,王攀是回来了。前赴后继的研究生们,正要继续敲响他的大门。

新一轮扩招之后,中国高校有了上百万在校研究生。

他们中的绝大多数,会度过平淡而繁忙的两到三年,用论文换取走向下一站的车票,即使这其中有所波折,总归可以驶向既定的终点。

但总存在那么一些被迫滞留象牙塔,甚至,死于象牙塔的人。

陶崇园自杀前后,接二连三有研究生结束了自己的生命。他们背后,是不少研究生群体所面对的困局。

困局之中,小作坊式的学徒制,畸变的师生关系,无休止的劳动压榨甚至是性剥削,不断把他们逼到边缘。但即便如何濒临崩溃,他们却难以作出些许反抗。

因为他们明白,自己不过是被捏住喉咙的学术奴隶。

一、死亡之路

王攀即将恢复招生的消息点燃舆论,沉默已久的陶小庆又一次出现在公众面前,她说害怕“悲剧又会上演”。

除了用言语表示反对,她什么都做不了。

实际上,陶小庆口中的悲剧,在陶崇园逝去后,已经重演了很多次。

有的死亡在舆论场掀起了一些浪花,有的则被降热搜,撤话题,仿佛从未发生过。

个体的死亡或许可以归结为偶发性的极端事件。

但当死亡如同瘟疫一般在整个群体间散播开来,我们就很难对悲剧背后的结构性问题视而不见。

“我去跳楼了。”

2018年 12 月13日,一向恐高的陆经纬给身在芬兰的导师陆琰君发出这条信息后,转身从同济大学医学院实验楼5层窗口跳下。

在生前使用的华为手机里,他设置了一个6点09分的闹钟,不论工作日、节假日都会雷打不动地响起,划破日出前的静谧。

父母破译不了开机密码,于是也没人能关掉这个恼人的闹钟。

环顾陆经纬的房间,你会发现这是个爱好广泛的人。

喜欢动漫,游戏,自己动手组装模型。还热爱健身——动感单车,拳击手套、不倒翁沙袋,那些曾经频繁被使用的器具,读研以后就通通闲置了。

陆经纬与陆琰君相识于2015年。

当时陆琰君在PPT招生函里写:(本人)多次发表高质量论文”、“愿意5年硕博连读的更好”

立志28岁前读完博士的陆经纬心动了,他给陆琰君发邮件,表示愿意在陆琰君那里做研究,并写道:“如果可以,我愿意在您那边直接升博。”

第一次见面,进一步巩固了他对陆琰君的好印象。他觉得对方客气,近人情,是可以跟随的良师。

于是大四那年,他提前进入陆琰君的实验室,晚上睡沙发或者行军床,辛苦一年多的回报,是以第一作者的身份在顶级期刊《临床研究杂志》上发表文章。

然而此后三年,直到去世,他都没有再发表论文。

陆琰君的实验室

陆琰君的实验室

在陆经纬家人的公开叙述中,陆琰君派的私活几乎占据陆经纬一年365天。

“(孩子)经常在实验室待到很晚,回家来也很匆忙,吃完饭就走,到房间也是在翻译资料、看文献,很少跟我们交流。”

脱发、脊椎疼痛,猝不及防地晕倒......他身体亮起的红灯越来越多。

有一次,为了帮陆琰君在nature上发文,他连轴转了很多天,忙到周末重感冒都没时间去挂盐水,挣扎着交差以后,陆琰君也没关心他的状态,只是开心文章可以发了。

那段日子,他跟朋友倾诉,“累到一件事情做完新的事情又来,想死都抽不出时间慎重考虑。”

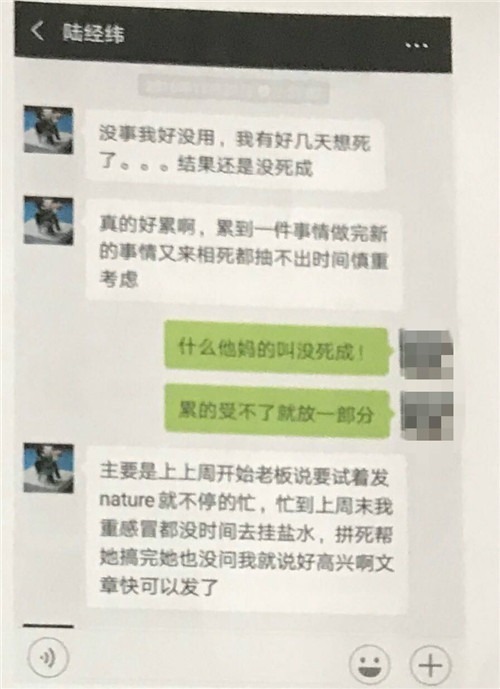

陆经纬和朋友的聊天

陆经纬和朋友的聊天

不可否认,将他们引向死亡的导师,在故事的开始往往是光环加身,德才兼备的模样。

向导师靠拢,似乎就离理想中的光明未来近了一大步。

陶崇园曾经这样评价王攀,“他年轻有为,我却如一颗孤星般渺小。他心胸宽广,达则兼济他人,我却毫无能力。”

王攀在11级自化3班男生面前第一次亮相,跟在他身后的入室弟子大声向新鲜出炉的大一学弟们介绍自家老师如何厉害、实验室成果如何丰硕。

褒奖之余,给在场的男生每人发了一张表格,前面都是生日籍贯之类的普通问题,只有末端“是否接受军事化管理”的选项稍显突兀。

无知无畏的初生牛犊,怀着对学术大拿的崇敬, 爽快地填了“是”。

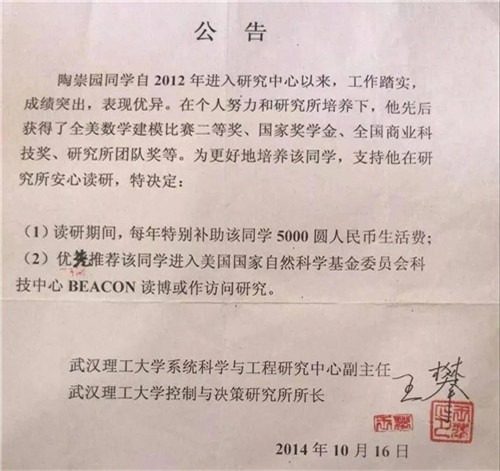

在“军事化管理”中脱颖而出的陶崇园,大四本来打算去华中科技大学读研。王攀为了留住他,写下承诺书:

陶崇园同学读研期间每年补贴5000元,毕业时优先推荐去国外读博。

甚至,他还在实验室里为陶崇园当时的女朋友留了个位子,有补助福利,也多发她的一份。

几年后,陶崇园才明白这不过是王攀为了继续控制他的借口和诱饵。

跟本科生与老师的关系相比,研究生和导师的关系紧密许多,导师对学生的支配权利也变得更大。

权利失去约束,关系就会走向畸形。

导师口口声声说着对学生“视如己出”,可实际上却是将学生“视为自己的所有物”。

通过陶崇园和王攀的聊天记录,你会发现原来除了“学术奴隶”,悲催的研究生还有另一种形态——做牛做马的家政工人。一天24小时随叫随到,卖饭洗衣,捶背捏腿,如同智能语音助手一样,出门帮叫车,早上叫起床。

更隐秘的越界,通常发生在精神上。

王攀常对陶崇园讲她女朋友配不上他,不许陶崇园帮她拎包,因为“这样是掉陶崇园的底子,进而一步是掉我的底子”。

他和陶崇园以义父子相称,当这层关系在日常情境下以宣誓口吻道出,令人压抑的怪诞就产生了。

2017年12月26日22时52分,QQ——“陶崇园!”“到!”“坦坦荡荡说出那六个字!”“爸我永远爱你。”

类似的情形,在同样自杀反抗的西安交大博士生杨宝德,也曾发生过。

他的导师周筠不只一次向他提起,说杨宝德的女朋友配不上他,让杨宝德换一个。

为了能及时回应她的消息,杨宝德不能午睡,晚上十二点之前要随时待命。聊的大多也是与学术无关的琐事,比如上课的时候穿的外套是她记得杨宝德“最喜欢”的,又比如学生们不在她的“粉丝群”回她消息,让她觉得伤心。

工作日的早上,他得去停车场接送她到办公室,拎包送水,中午给周筠买饭陪吃,偶尔还要陪着她去逛超市。

每逢周五晚上,杨宝德都要去周筠家打扫卫生,给她擦车洗车。有应酬的时候,杨宝德也必须陪同,酒桌上为她挡酒,喝醉后还得陪周筠打麻将。

据杨宝德的同门师兄弟回忆,周筠有时会在凌晨一两点给学生们发消息,内容多为“小可爱、小宝贝”之类的话,有的学生不知道该怎么处理应对,吓得天天在宿舍里蒙头大哭。

或许杨宝德也遭遇过同样的经历,但这一点已经无从查证。

我们能看到的,是原本有无限可能性的年轻人,被小作坊式的学徒制度不断消耗。对学术乃至对生活的热情一点点被蒸发殆尽,直到意志力再也无法拖拽着躯体前行。

二、角色错位

在当今高校生态里,研究生被导师奴役,做诸多与自身学业关联甚微的事似乎已经成为常态。

很多学生会像陆经纬一样戏称自己的导师为“老板”。

这当中有些导师甚至真的名目张胆把实验室运作成“黑心小作坊”。进一步将手中的学术权力资源,转化为自己的产业和财富。

去年自焚身亡的南京邮电大学材料学院17级研究生谭大伟,他的导师张宏梅,就是一个典型的学商。

她名下有一家公司,即南京瑞达鑫梅智能科技有限公司,经常给南工、南邮其他组提供试剂。

张宏梅多是大批量进货,溶剂存放在学校实验室里,分装溶剂、送货、售后、记账等任务,通通安排给门下的学生,如此一来,压根不需要再雇佣正式员工。

三伏酷暑天,谭大伟无数次开车载着易燃易爆试剂去给客户送货,有学生和朋友在外地旅游的时候也接到过张宏梅催促送货的电话。

至于报酬,有学生透露每个月会多发两三百,就这点辛苦费还经常因为鸡毛蒜皮的小事被克扣。

钱少事多,“老板”骂起人来还理直气壮。

张宏梅每次开课题组会,从傍晚五六点开始,能一直开到凌晨一两点,且超过一半甚至是80%的时间都在训斥学生。有一次,学生犯了错,张宏梅下午四点多就把学生叫到办公室,一直骂到五六点钟,她自己点外卖,让学生站着不准动,看着她吃完,然后继续斗志昂扬地叫骂。

家境贫寒的谭大伟学习刻苦认真,上课总坐第一排,课余大部分时间都泡在实验室,却也经常被她当众嘲笑:“你怎么每次都穿成这样?”

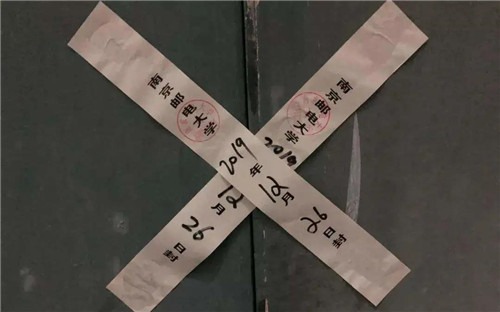

谭大伟生前居住的宿舍

谭大伟生前居住的宿舍

“如果你有仇人,请让她报考南邮张宏梅教授的研究生。”

这句在南邮材料学院的学生中被广泛认同的话,似乎也暴露了一个残酷的现实:

研究生对导师纵有再多不满,也只能停留在吐槽抱怨的层面,再没别的方式维护自己的权益。

在师生关系的掩护下,尽管很多导师和研究生已经形成事实上的劳务和雇佣关系,但国内的《劳动法》、《劳动合同法》都不能参与调节,学生也无法据此主张劳动者的权利。

导师是货真价实的老板,学生却是不受保障的黑工。

本应建立在平等共赢基础之上的的“雇佣”关系,就恶化成了单方面的剥削和压榨。

在某问答平台上对比国内外研究生的感受分享,你会发现最大的区别就是导师和学生的权利力义务边界是否明确。

美国法律对于高等教育领域,经常从合同法的角度来处理师生之间的关系,将教授提供授课与指导的服务,以及研究生完成科研任务,视为双方基于合同的义务。

而根据 2016 年美国 National Labor Relations Board (NLRB)的一项裁决,私立学校的研究生和学校之间可被认为成立劳动合同关系,私立大学研究生属于学校的「雇员」,受到劳动法保护。

在美国读博的明迪,过去的五个学期里,曾经给三个不同的教授做过研究助理。每学年开始,学院都会和他签订相应的合同,每周二十个小时的工作量。

在他服务的这三个教授中,没有一个教授让他做过学术之外的工作。有的教授喜欢一周见一面安排汇报工作,有的教授喜欢两周一见面。有的教授还会做一个excel表格,让他填工作量,干够合同里的小时数就不会找麻烦。

他跟的导师都是自己学科领域的大牛,对待他这个尚未崭露头角的新人却没有丝毫的颐指气使,每一次交流都是单纯的“scholar-to-scholar conversation”。

而跟国内导师交流的时候,许多人都能明显感觉到那种基于身份地位的傲慢:自己似乎不被当作一个学者,甚至一个独立的人来对待。

有些导师评价门下的研究生,会简单粗暴地甩出两个字——“好用”。

学生在他们眼中,仿佛只是一个趁手的物件,一个被剥离了自由意志的工具人。

所以,他们无限度入侵学生的私人生活, 把学生夜以继日做出来的研究成果据为己有,也从来不觉得心中有愧。

“导师制”像一个身形庞大的缝合怪,既杂糅了传统化的师徒关系,又包含了企业化的绩效考评,甚至还有帮派化的话语体系。

混乱的生态,熬煮着困局里的每个人。

三、无法挣脱

在跳河身亡之前,杨宝德还尝试过两次自杀 。

一个人徒步走到20多公里外的秦岭山区,却没死成,回到学校以后他又想跳楼,被女朋友发现并阻止。

那时他决定再挣扎一下。留下的日记里,杨宝德写道:“无论怎样,我既然选择了读博,所有该承担的都得自己承担,好的坏的都得抗,我已然无路可退。前方路途坎坷,自己选择的路,爬着也要走完。”。

可他终究没能走完。

杨宝德与周筠聊天截图

杨宝德与周筠聊天截图

2017年12月25日上午,因为没有接到一通来自财务部门的电话,耽误了报账流程,周筠让杨宝德不用去找她汇报实验结果.

杨宝德清楚,一旦实验结果不被导师认可,毕业和后续的所有安排都要受到影响,轻则延毕,重则,他辛苦忍耐的博士生生涯化为泡影。

对那些家境殷实的学子而言,这样的困境似乎远不至于寻死觅活。一个学位罢了,拿到了能装点门面,拿不到一转身照样条条道路通罗马。

但杨宝德显然不同。

他是家中唯一一个大学生。来自湖北农村,父母在外地打杂工,家中还有一个哥哥一个姐姐。因为知道家里负担重,从读大学起,除了学费外,他基本没找家里要过钱。

本科时,他还在宿舍开过小卖部,给人修过电脑,暑假做过销售。考上研究生后,同学在食堂碰见他,总是看见他吃3块5一碗的面条。

背负着全家变好的希望,他根本无路可退。最激烈的抗争,只能是终结自己。

这也是为什么贫寒学子最容易沦为不良导师剥削控制的对象。

善于隐忍、能吃苦的特质帮他们熬过了漫长的黑夜,眼看就要等来曙光,却在毕业的关卡迎来最后的致命一击。

现行的研究生培养体制下,导师对学生有着近乎生杀予夺的权力,他可能抽不出多少时间指导你的学习研究,却能够决定你的研究方向,何时毕业、能否获得学位,甚至可以影响你毕业后的去向。

在权力倾轧中尝到隐秘快感的导师,为了能让“尊师重道“的优秀学子们多做几年奴隶,卡论文,卡毕业的操作屡见不鲜。

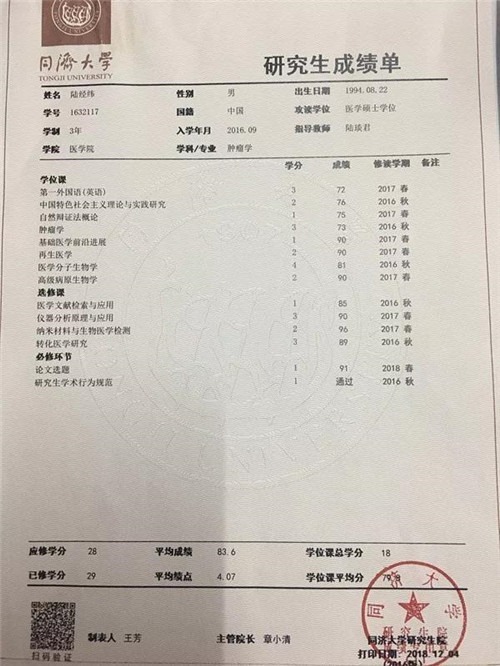

长期帮导师干私活的陆经纬因为大量缺课,以0.2分之差错失了硕士直博的资格,又因为忙于做实验、无暇他顾,没有交上博士考试的报名费,错失了考博的机会。

最后他放低要求,只希望顺利毕业,拿到硕士学位。

可拦路虎还是出现了。

陆琰君要求他帮忙完成两篇难度极高的论文,否则就不给毕业。

谭大伟自焚的那天下午,张宏梅的辱骂比以往更加凌厉。

不让看六级,不给改文章,要求他赔偿3200元的氮气实验费用,还逼他签下延期毕业的承诺书。

另一位南邮学生蒋华文自杀后,更多张代远带过的学生出面指证这位导师压榨学生实习工资、侮辱性骚扰学生等等恶劣行径,其中有学生说自己早已对校方反映过,得到的回应却是“你们忍忍吧”。

当导师和学生发生矛盾,绝大部分学校都是毫无悬念地偏向导师。

跟教职员工相比,学生终究只是这所学校的过客,更何况许多导师还是学校花重金请来的教授。

一个学术明星的倒下,很可能意味着学科排名的急速下滑、国家实验室的倒闭、课题基金和无数SCI论文的不翼而飞。

王攀曾经跟陶崇园说过一个故事,二战时期,希特勒任命海森堡研究原子弹,即使始终没有在希特勒执政时期研制成功,海森堡还是后来因为给纳粹卖命遭到抨击。

战后,海森堡为自己辩解,“对强敌最好的反抗就是假装合作。”

这句话,是王攀对陶崇园重要的指导,他相信陶崇园也认同这点,“如果你遇到强大的压力,你可以假装合作。”

这句话成为了陶崇园跳不出的魔咒。

研三那年,陶崇园想要王攀兑现他的承诺,推荐他出国读博,而王攀则“希望他在我们实验室做,或者读联合培养”。

师徒之间的矛盾再也掩盖不住。

足球队合照:左二陶崇园,左三王攀

足球队合照:左二陶崇园,左三王攀

为了顺利毕业,陶崇园几乎找了他能找到的所有人去劝王攀别生气,换来王攀生硬地表示:如果陶崇园放弃武汉理工大学的硕士学位,自己无权做任何建议。

陶崇园一次次被从实验室的群里踢出去,加回来,再踢出去,王攀在群里评价昔日爱徒“道德败坏”,同门学生们越是为陶崇园求情,王攀就越是变本加厉。

陶崇园坠亡后,王攀解释说当时会那么生气,甚至直接以学位作为要挟,是因为陶崇园私下联系在荷兰的博士生导师,破坏了议事规则,

“这是我不能容忍的一件事”。

四、反抗的代价

导师们“不能容忍”的事有点多。

出门没帮忙拎包,回消息不及时,饭菜买得不合口味......种种外界看来不值一提的细节,都有可能踩到他们的雷区,让他们对手无寸铁的年轻人重拳出击。

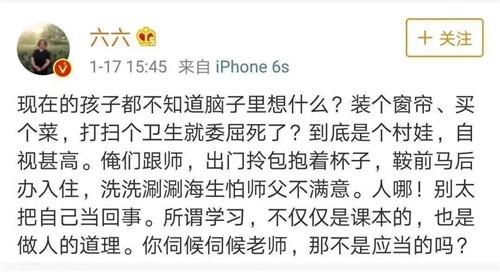

但也有人发自内心臣服于这套“学术奴隶制”,比如剧作家六六。

杨宝德自杀后,六六发微博指责当代研究生自杀高发,原因出在学生们自己身上——“自视甚高”。她以自己做例子,说当初自己跟师的时候,出门拎包抱杯子,鞍前马后办入住,洗洗涮涮还生怕师父不满意。

“你伺候伺候老师,那不是应当的吗?”

这声“应当”背后,藏着封建师徒关系对当代校园的侵蚀,也藏着无数亲历者们心照不宣的沉默,好像不成为六六,不接受这套规则并投身其中,就只能同“杨宝德们”那样被它吞噬。

被困在系统里的万千学子,即使奋起反抗,也很难像职场人士那样拍案而起,与领导正面撕逼。

得罪一家公司,外面还有大把工作机会。可倘若把某个学阀拉下马来,学术圈的大门可能也就永远对你关上了。

吕翔,一个普通的农家子弟,将科研作为自己的终生志业。.

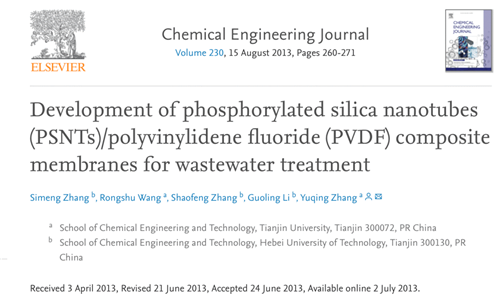

从双非学校毕业后, 他辛苦备考终于进入天津大学全国排名第一的化工专业。

天津大学的校训是“实事求是".。引路的导师张裕卿,又有多篇高质量论文傍身, 门下的学生每年都能得国奖. 。

吕翔以为,理想的世界,正在向自己徐徐展开。

可当他正式进入实验室才发现,这个叱咤学界的张裕卿,竟然是个毫无职业操守的造假高手。

正常研究需要半年以上才能得出的数据成果,他只用十分钟就能编出来。

针对那些错误的实验数据,吕翔曾在组会时旁敲侧击:我重复几次实验都不行,都达不到以前实验室同学做的效果,要不您做一次试试。

张裕卿顿时勃然大怒,指着他鼻子骂:“我要是做实验,要你这研究生干啥,你会不会说人话?”

自那时起,吕翔才渐渐摸清在张裕卿手下干活的潜规则:

认真做实验被骂,造假反倒被夸。

被他手把手带上造假之路的学生,到了毕业时还会被逼着签下保证书。

保证那些实验数据都是真的,要不签他就不让你顺利毕业。这样一来,万一被举报,就可以甩锅给学生,自己依旧安然无恙。

更让吕翔愤愤难平的是,自己和同学的劳动成果,摇身一变就成了张裕卿女儿张丝萌的大作。

这位从没踏入过实验室的大小姐,靠着张裕卿门下学子的供养,顺利保送到天津大学读硕士、而后又成为澳大利亚monash大学的直博生。一颗学术新星就这样冉冉升起。

不管你服不服, 想要顺利拿到学位,就只能和张裕卿同流合污。很多学生私底下对张裕卿百般唾弃, 可明面上也不敢有丝毫忤逆.。没办法,命门被掐在人家手里。

吕翔本来也应该成为他们中的一员,毕竟他是那个面朝黄土背朝天的家里唯一的指望,毕竟为了继续学业他还背负着沉重的贷款。

但他终究还是没忍下去。

在一个被当地政府寄予众望的项目面前,张裕卿能将市场上随便购买的二氧化硅粒子——其实就是沙子的主要成分,硬生生吹成是实验室合成的新型多功能粒子,还指着一台年久失修的不锈钢装置对项目考核人说,就是用这个做的铸膜液。

科技兴海计划中期考核会议现场

科技兴海计划中期考核会议现场

荒诞的一幕,直接促使吕翔做出退学的决定。以此保全自己对科研尚未崩塌的信仰。

办理退学手续之前,他给张裕卿发了条信息,把心里积压的不满,以及对学术造假的不屑一股脑都骂了出来。

后来张裕卿在邮件中含沙射影地威胁他,“你的行为会影响很多人,包括学生”。

吕翔不忍心毁掉同学的前途,但也不愿就此收手。他蛰伏3年,不断搜集分析张裕卿的造假证据。等到当年的同学都毕了业,才将那份123页的举报材料递给母校。

在举报信的最后,他提出几点诉求:第一,开除张裕卿;第二,妥善处理张裕卿过去和现在的学生;第三,健全教师监管制度;第四,希望学校能在研二给学生换导师的机会。

面对这份逻辑缜密,图文翔实的材料,张裕卿压根没有任何反驳的余地。

天津大学很快宣布,张裕卿学术不端属实,已解除与张裕卿的聘用合同。

此事在学术圈掀起轩然大波。学术圈之外,也有很多人被吕翔的热血感染,说“正道的光终于照进了天津大学化工学院”。

这一次, 看起来是蚍蜉撼动了大树。

可大树倒下之后,吕翔半途夭折的学术生涯,还是再也无法重来。

微博上有个“呼吁天津大学恢复吕翔学籍”的话题,齐刷刷的声援中,有条评论很是扎眼。

“今后还有哪个老师敢收他?”

一个张裕卿倒下,千千万万个“张裕卿”依然牢牢把持着系统的既定规则。

五、无声坠落

反抗这个选项,曾经也出现在陶崇园的视线里。

他生前喜欢的女孩谢雨遥,因为忍耐不了上司骚扰愤而辞职。告别了人人称羡的国企工作,云游四海。

这在他眼中,原本是缺乏规划的行为,但到了生命的末端,谢雨遥的勇敢、洒脱、自由却成了他最羡慕的品质。

通往陶崇园家的小路

通往陶崇园家的小路

2018年3月26日,凌晨2点,他给母亲邱红打了个电话,说自己有点不舒服,睡不着。儿子声音里明显的焦躁,让邱红彻底醒了,她连忙坐起身穿衣服,说自己现在就过去。陶崇园又反过来安抚她,让她不要担心,实在不放心明天早上再过去就好。

挂掉电话,邱红再也睡不着,捱到早上六点多,她赶去陶崇园宿舍,远远看见儿子站在楼下,满脸灰沉。

陶崇园告诉邱红,他睁眼闭眼都是王攀,总是想着王攀的种种,他说王攀逼着他写了个承诺书,工作之后还要为王攀服务,如果读博要第一时间联系王攀。陶崇园答应了。

王攀曾经教给他的“假装合作”,成了他面对压迫唯一的武器 ,除此之外他再找不到可以求助的方法。当王攀表示要把这份承诺书放到实验室的群里时,陶崇园陷入了绝境,“如果以后我不信守这个承诺,别人怎么看我?我痛恨不守信用的人!”

邱红什么都做不了,清早出门的时候她给女儿陶小庆打过电话,她想女儿来了或许可以开导一下儿子。出于母亲的本能,她带着陶崇园去了校门口的早餐铺,给儿子叫了一碗热干面,自己叫了一杯豆浆。

母子两人都没有吃面前的早饭,也没有再说话,陶崇园低头一直看手机,然后突然起身走了出去,邱红也起身,紧紧追在后面。

陶崇园嘴里重复着“受不了了”,往宿舍方向快步走着。邱红拉着儿子,在心里祈祷女儿快点到,“姐姐马上就来了,我们一起看有什么事,委屈跟我们说。”

但她还是没能拉住。

陶崇园跟妈妈吃最后一顿早餐的饭馆

陶崇园跟妈妈吃最后一顿早餐的饭馆

陶崇园再一次装作平静,拖着母亲走向校门口,说让母亲等一下,自己回宿舍拿几本书。邱红的手被儿子挣脱开,她拼了命想追上他,却只能看着他跑远,穿过门口广场边的小径,穿过连接宿舍区的回廊,穿过宿舍楼的转角。

宿舍斑驳的白墙上,四个鲜红大字的大字和陶崇园擦肩而过:育人为本。

陶崇园冲进宿舍楼,一路向上,跑到6层大楼的最顶上,等邱红转过拐角,儿子已经坠落在回型楼群的天井中。

等到陶小庆赶来,一切已经太迟了,陶崇园终于离开了王攀,也离开了这个世界。

陶家开始陷入和王攀的拉锯里,取证、寻找疑点、对质。陶崇园的手机,自从他坠楼后就失踪了,许多关键的信息已无法查找,陶小庆把电脑上陶崇园保存的聊天记录都打印下来,不停地翻看这一百多页双面印满的A4纸,生怕有哪一句话在法庭上被问起时找不到。

关键证据的缺失,让这场事件走向草草收尾。2019年3月25日,陶崇园周年祭的前一天,陶家人和王攀走进调解室,王攀拿着一张纸念完道歉信,让一切似乎就这么画上句号。他原本承诺要鞠躬,但他又一次没有兑现承诺,陶家人只能算了。

地上干涸的血迹很快被冲刷干净,武汉理工大学又恢复平静。校园里,思源广场的悼念活动被叫停,然后被遗忘,回廊上的紫藤花又开了,宿舍楼还是每天照场吞吐着学生们。

又一年过去,直到王攀拟恢复招生资格的公示,人们终于又想起那个被侮辱与损害的年轻人。

几名武汉理工大学在校生发起实名联署信,要求学校撤回王攀的招生资格。他们把联署信链接发到学生群里,许多新入学的孩子茫然地问:

“王攀是谁?”

“陶崇园又是谁?”

为了避免失联请加+激流网小编微信号wind_1917

(作者:啊窥。来源:蓝字计划。责任编辑:郭琦)

(作者:啊窥。来源:蓝字计划。责任编辑:郭琦)