最近武汉红会、湖北红会被网民骂得很惨。该不该骂?活该。但本文重点不是骂它,是打算说明一个问题:武汉红会是如何臭掉的?深层的原因是什么?

这首先要从两种所有制与两种运行逻辑讲起。

根据马克思主义基本原理,社会主义社会是从资本主义向共产主义社会过渡的时期。所以,在这一过渡时期的某些特定时段内必定存在着两种所有制的斗争:公有制与私有制,存在着两种运行逻辑:公有逻辑和私有逻辑。

之所以要区分所有制和运行逻辑,是因为一个企业或单位即便从名称和法律上都是公有的,但如果它不按公有逻辑来运行,严格来讲就不能算公有,但可以算国有或其它所有制形态。而“国有”这玩意儿,从来不是区分资本主义和社会主义的标杆儿。资本主义国家有之,民国有之,甚至大清也是有的。比如法国国有经济在国民经济中的比重达30%左右,比如蒋介石集团就有大量国有名义的国家官僚资本,再比如引发辛亥革命的保路运动,就是抗议清政府的铁路“国有政策”,尽管这些“国有”的内涵区别很大。也就是说,当运行逻辑朝着私有的方向发展时,公有制也会发生“基因突变”,偏离其既定的轨道。

那么,基因是怎么突变的?首先,要明确什么是公有逻辑。公有逻辑包含几个要素:一,法律上是公有;二,从管理上讲,职工和全体人民有充分的管理权与监督权,普通职工与领导在政治经济地位上是平等的,比如“铁饭碗”就是一项重要保障,离开了铁饭碗谈“公有制”就无法保障老百姓的监督管理权;三,分配上是按劳分配,并结合一定程度的按需分配,不能是按权分配、按资分配。做不到这三点,实际上就是私有逻辑。

社会主义国家基因突变一般是从第二、三条开始的。因为第一条太明显,不好公然突破。

基因突变的典型是斯大林逝世后的苏联。苏联解体前,上上下下的基因都变了。勃列日涅夫是苏联国力颠峰时期的领导人,却不遗余力地薅社会主义的羊毛。薅羊毛给谁呢?给家人,给子女,亲自跑到内务部长跟前给自己的女婿要官,真不愧是慈祥的父亲。苏联企业领导人也一样,官僚和专家待遇比工人高十几倍、几十倍,违背了按劳分配的原则。领导在单位说一不二,动不动开除工人,剥夺了老百姓的“铁饭碗”,美其名曰“一长制”。

结果是啥呢?结果就是苏联解体时,1900万苏联共产党员和上百万红军没有站出来,两亿八千六百万苏联人民也没吭声。一个本可与美国比肩的超级大国,瞬间轰然垮台,竟然没有激起多少波澜。

苏联一些“老左派”倒是有动作。苏联国防部长亚佐夫元帅、克格勃领导人科留奇科夫、国家安全委员会主席克留奇科夫等8人组成“国家紧急状态委员会”,宣布戈尔巴乔夫下台,搞了个“八一九事件”,仅三天就无疾而终,内务部长普戈夫妇殉国自杀。为什么结果是“无可奈何花落去”?因为广大人民群众没有响应支持。

后来俄国人后悔了。2005年底俄国两个著名的中性舆论调查机构调查显示, 66%的俄罗斯人对苏联解体感到惋惜,76%的人认为苏联有许多值得骄傲的地方:72%和80%的人分别认为戈尔巴乔夫时期和叶利钦时期走了一条错误的道路,只有1%的人希望生活在叶利钦时期。但历史已经无法挽回。

改革开放之后,中国的全民所有制和集体企业,也发生了基因突变。和苏联一样,也是从第二、三条开始的。厂长经理权力变得无限大,收入差距急剧扩大,“工人穷,厂长富,车间主任万元户,厂长挣钱没有数”,这是八十年代的顺口溜,八十年代的万元户可了不得。就是在这个时候,“大锅饭养懒汉”的现象开始出现。厂长车间主任带头捞,那工人傻啊,凭什么努力工作?所以后来国企改制说工人懒,完全是倒打一耙。毛泽东时代的工人可不懒。

所以有三种模式的企业或单位:

一、以公有逻辑运行的公有单位;

二、以私有逻辑运行的私有单位;

三、以私有逻辑运行的公有单位。

那么,最让人憎恨、最讨人嫌的是哪种模式呢?就是第三种。说到这里,大家或许会明白,武汉红会为什么遭到大众唾弃呢?因为它偏偏就属于第三种模式。红十字会名义上是非营利性的社会团体,但它是财政拨款单位。2018年,武汉市红十字会财政拨款收入972.74万元,在职人数12人,其中11人参照公务员法管理。也就是说,它是靠全体人民供养的,它是姓“公”的。

但它实际上却是以私有逻辑来运行的。2018年,武汉红会“人员经费”支出合计为329.67万元。其中,工资福利279.34万元,基本工资支出46.35万元,津贴补贴51.08万元。也就是说,照此计算,2018年武汉红会人员经费27.47万元,人均工资福利23.28万元。而据武汉统计局发布的报告,2018年武汉市城镇单位就业人员平均工资73671元。

一个为人民服务的非营利性的人道救援组织,一个不营利的社会团体,首先将自己的待遇搞得比国家主人要高得多,这就是私有逻辑。

一个为人民服务的非营利性的人道救援组织,对上不对下,不向人民负责,在人命关天的问题上推三阻四,这就是私有逻辑。

一个为人民服务的非营利性的人道救援组织,拒绝接受人民的监督,甚至央视的监督也不接受,这就是私有逻辑。

那么,第二种模式行不行呢?也是不行的。在这次新冠病毒抗疫中,口罩、防护服等大量医疗物质很大程度上是依靠社会力量从市场采购的,生产企业大都是私有企业,并由好心人购买后再捐助给相关单位。捐助当然是调动社会力量的有效手段,但不是社会主义国家解决公共危机的根本办法。看上去热火朝天,但国家控制不了生产环节,导致没有一个统一的规划,没有一个统一的调度,捐赠的物品数量、质量参差不齐,再加上一个捣乱的红会,结果是效率低下,乱成一团麻。

社会力量的确动员起来了,很多人不眠不休地为疫区忙碌,让人肃然起敬。但是,在口罩、防护服等物质的供给上,个体的高效与整体的低效形成鲜明对比。与此相反的是,政府能够掌控生产环节的部分,比如盖医院搞基建,那效率就相当高,基建狂魔,世界第一,当之无愧。

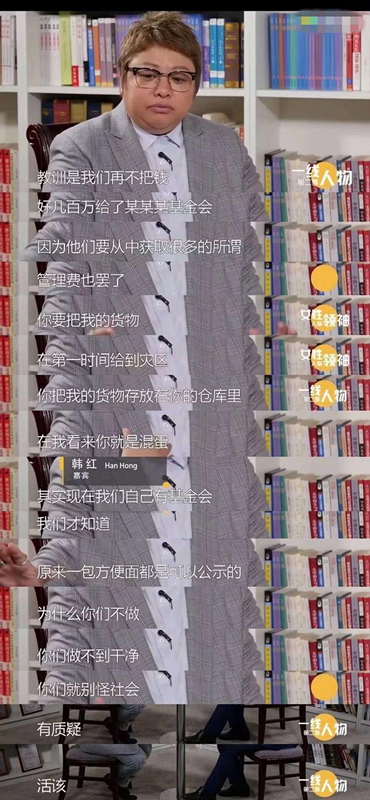

韩红能否解决这个问题?我认为也是不行的。韩红这次表现是相当好的:自新冠疫情发生以来,韩红及其团队就一直为武汉筹款奔波。截止到1月31日,韩红爱心慈善基金会筹款超1.4亿,用于购买医疗物资为武汉及周边城市进行捐赠。

但是祖师爷指出了问题的要害。恩格斯认为,“英国资产阶级行善就是为了他们自己的利益;他们不会白白地施舍,他们把自己的施舍看作一笔买卖。他们和穷人做买卖,对穷人说:我为慈善事业花了这么多钱,我就买得了不再受你们搅扰的权利,而你们就得待在自己的阴暗的狗窝里,不要用你们的那副穷相来刺激我的敏感的神经!呵,基督徒资产者的这种慈善是多么叫人恶心!”,“所以文明时代越是向前发展,它就越是不得不给它所必然产生的坏事披上爱的外衣,不得不粉饰它们,或者否认它们,——一句话,是实行习惯性的伪善。”

所以矛盾就在这里:越是有钱人才越有资格做慈善,穷人是没有多少本钱的。有钱人通过慈善来粉饰“吸血的制度”,顺便给自己弄点光环,合理避税,一举N得,何乐不为。一位朋友被一家蛋糕连锁店拖欠2个月工资,蛋糕店里却赫然挂着给某希望小学捐款字样的山区儿童合影。

老工人说得更明白:打断你的腿,再给你一根拐杖,让你感恩戴德。这就是慈善事业。

当然这不是对韩红个人的否定,而是对私有制下的慈善制度的否定。我们不能否定有产阶级中有道德高尚的个人,但整个阶级的伪善的本性无法改变。

这更不是对广大群众踊跃捐助的否定。劳动人民之间的互帮互助,结成共济的团体,那是另一种性质,是值得热情鼓励与赞扬的。

所以回到问题,最理想的是什么模式呢?当然是第一种模式。也就是公有单位要按照公有逻辑来运行。都说社会主义国家有集中力量办大事的优势,只有公有制才能集中力量,而只有以公有逻辑来运行才能为人民办大事。公有制首先体现在对生产的掌控上。党按照人民的意志,一声令下,工厂全动员起来,加班加点,全国一盘棋统筹分配,哪来那么多麻烦事,还要全世界动员来捐款扫货。

公有逻辑怎么实现?归根到度,除了第一条要坚决反对私有化以外,第二条、第三条的落实非常重要,也就是说,要真正的贯彻公有逻辑,需要有全体人民的参与,需要人民有高度的主人公姿态,需要作为国家主人的人民充分地行使管理权和监督权,需要充分的信息公开制度和言论自由来做保障。

否则,公有单位如果仍然以私有逻辑来运行的话,事情将不会有任何的转机。一个武汉红会倒下了,还有千千万万个红会仍将大行其道!

长按二维码支持激流网

为了避免失联请加+激流网小编微信号wind_1917

(作者:五百二。本文为激流网首发,如有转载,请注明出处。责任编辑:郭琦)

(作者:五百二。本文为激流网首发,如有转载,请注明出处。责任编辑:郭琦)