这里距离省会武汉不过80公里左右,交通便捷,却像隔着万水千山。和许多正在被掏空的乡村一样,城市馈赠给了这里的年轻人机会,同时也抽干了他们的青春。他们中的大部分人,不得不面对在外奋斗数年却终是过客的现实。

而回到故乡,一个更严峻的现实摆在他们眼前:村里男青年越来越难找到适龄的结婚对象。即使好不容易结了婚,也有可能重返光棍之列。

原本约定在4月初的这场相亲,男女双方尚未见面,便以失败告终。

女孩父母提出:我们没有别的要求,女儿在武汉工作,所以必须在武汉要有一套房子。

亲戚委婉地把这句话告诉了57岁的王桂香。王桂香知道,小儿子这门亲事没有希望了。对于她这样的家庭,在武汉买房是遥不可及的梦想。

2019年4月,武汉市房屋均价17400元/平方米,而湖北省汉川市农村居民2018年人均可支配收入不过17109元。

清明节前几天,王桂香好不容易从娘家人那边盼来了好消息,连着两天起早贪黑收拾房间。为了让家里看起来体面一些,柴火老灶停了,稻草全都收进了楼梯间。

但情势变化得比天气还快,她所有的努力转头都泡汤了。

眼看雨下得没那么密了,王桂香抄起角落里的扫帚,出来打扫地上的鞭炮渣。空气中鞭炮气味还没散尽,她皱着眉头,快速挥动扫帚。

刚刚结束的,是隔壁家小儿子的婚礼。“天作之合,早生贵子。”离去的宾客最后的祝福语,王桂香听得一清二楚。而此刻,她的家里,大儿子正坐在床边玩手机,小儿子还在睡觉。

两人都三十多岁了,还没娶上媳妇,这成了母亲长久以来的心病。邻家的热闹与自家的冷清,更是加深了王桂香的惆怅。

武汉交通便捷,吸引着大量年轻人前来工作。图 | 东方IC

武汉交通便捷,吸引着大量年轻人前来工作。图 | 东方IC

“怎么现在完全就变了呢”

在汉川市周家桥村,王桂香并非唯一为儿子婚姻问题焦虑的人。这里距离省会武汉不过80公里左右,交通便捷,却像隔着万水千山。

和许多正在被掏空的乡村一样,这里的年轻人大都在周边城市或更远的地方谋生。城市馈赠给了他们机会,同时也抽干了他们的青春。他们中的大部分人,不得不面对在外奋斗数年却终是过客的现实。

而回到故乡,一个更严峻的现实摆在他们眼前:村里男青年越来越难找到适龄的结婚对象。

周家桥村户籍人口2350人,30岁以上的未婚男性超过100人,王桂香所在的村民小组就有11人。在当地人眼里,30岁还没娶上媳妇,已可归为光棍的行列。

十年前起,王桂香就开始为两个儿子的婚姻忙碌,直到现在,都没着落。

等邻居家的客人散了一些,王桂香摩挲着双手挪了过去,凑在一个穿运动外套的中年女性面前,嘴巴几次张开又合上。

“娇娇,我屋里两个儿子的事还得你帮忙多关心点啊,年纪都大了。我也不认识什么人,还得你们这当姑姑的操点儿心,我这干着急也起不到作用。”她有点不好意思地再一次旧事重提。

女子连连称好,王桂香也不多说话,抓住对方的手,迟迟不肯松开。

丈夫早年病逝,王桂香一人拉扯大4个孩子,家里的几亩土地是仅有的生活来源。两个女儿早已出嫁,35岁的大儿子黄彬和32岁的小儿子黄振则成了“剩男”。

为了增添给儿子娶亲的筹码,2018年夏天,在两个女儿帮扶下,全家人凑钱建起两层新房。两个儿子一人一层,王桂香住进了后院另起的小屋。

与王桂香隔着池塘而居的是陈有生。陈家5个孩子,两个女儿早就出嫁,大哥二哥都还单着,33岁的小儿子去年年底才娶到媳妇,也是哥哥姐姐帮衬。

陈有生想不明白,自己年轻时,谁家儿子多就意味着劳动力多,日子不会差,结了婚在村里也有兄弟互相照应,没人敢欺负。这样的男孩是媒人眼里的红人,“怎么现在完全就变了呢”。

同村的李贵兰两年前就装修了房屋。二楼布置了客厅、书房和卧室,房间地上铺着深色暗花纹的地板革,阳台上加盖了简易的独立卫生间。书房里没有书,只有一张硕大的电脑桌和一个转轮办公椅。

这是李贵兰丈夫陈敦文对年轻人心思的揣摩。不过,至今还没有一个女孩子来给出评价。

被问及儿子的婚事,李贵兰摇着头说出一句话:“我只当是生了一个傻儿子,不结婚也不用给他带孩子,我不晓得少操心几多。”

儿子30岁了,在武汉一家超市做仓管,尽管离家很近,除了春节,平时几乎不回家。

嘴上对儿子的婚事不在乎,李贵兰却望着隔壁家歪歪扭扭学走路的小男孩出神。“这岁把左右的小孩是蛮过瘾啊。”怔怔地看了一会儿,她继续剥起手里的豌豆。

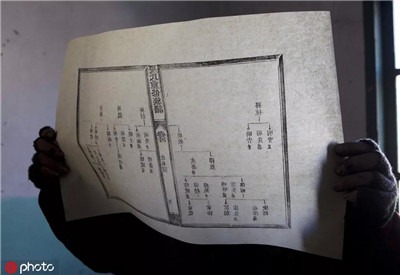

李贵兰家的堂屋里,族谱还放在敬神的案子上,这是两年前女儿出嫁时请回来的。

修族谱是村里近些年流行起来的习俗,只要不是太落魄的家族,都会请老师傅制作族谱,放在金属或者实木的深红色箱子里。遇上哪一户人丁增减、乔迁新居,族谱就会被请到家里。李贵兰原想着,用不了多久就会再次打开族谱箱子,为家里添上一口人,但现在“还没有看到影子”。

李贵兰的公公77岁,平时总闷在家里和老伴一起看楚剧,别的什么都提不起兴致,唯独一件事情例外,碰见任何人不出三句话就会聊到,“我里孙外孙9个,还有6个没有完成任务。”

修谱师,用木活字为人修印族谱的师傅。图 | 东方IC

修谱师,用木活字为人修印族谱的师傅。图 | 东方IC

“谁不想找个条件好点的呢?”

这两年,王桂香不断托人求亲,“不管大的小的,解决一个也好”。

去年过年还有两个亲戚上门给小儿子介绍对象,今年过年再没有人提起。她新建的二层小楼,在当下的婚姻市场上,轻于鸿毛。

女孩儿们都在朝城里嫁。

同村的余贝21岁,还不想出嫁,但母亲给她说了一桩亲事,男孩家在武汉新洲区,一家人都在做服装生意。

余贝初中毕业就跟远房亲戚到广州的服装厂打工。去年,她和同乡的男孩交往。母亲得知后慌了神,一再打电话叮嘱,千万别犯傻,别重复妈妈当年的老路,最后只会苦一辈子。母亲的人生经验里,嫁人是女孩子改变人生命运的关键机会。

和余贝同岁的李明阳,已成功嫁到了城里。丈夫一家在武汉做生意,早几年就买了房子。李明阳熟悉的武汉,跟家乡是完全不同的样子。这里聚集了大量年轻人,拥有所有最新鲜最刺激的东西,“在武汉你才觉得自己像个年轻人,回去了能做什么啊”。

六年里,李明阳交往过三个男友。她说,即使找不到爱情,也要找一份留在城里的婚姻。至少,自己的下一代能够享受城市的生活条件。

武汉某大学内,两对新人喝交杯酒。 图 | 东方IC

武汉某大学内,两对新人喝交杯酒。 图 | 东方IC

“没有办法,现在的农村人,城里没有一套房子都娶不到老婆。”说这话的是夹河村的吴小琴。

夹河村与周家桥村同属一个乡镇,相距不过两公里,户籍人口3720人。这里的男青年一样面临结婚难的困境。只算80后这一代,村里的单身汉就有70人左右。

吴小琴和丈夫这些年一直在外从事室内装修。眼看着汉川的房价越来越高,儿子也慢慢到了结婚年龄,2015年他们狠下心借债在汉川市买了一套房子。

现在看无疑是明智之举。“当时算便宜了,2900一平方,现在我们前面这栋已经涨到了5600,你算算这是几大的区别啊。”

房子三室一厅,正南朝向、面积最大的一间是儿子的卧室,尽管他每年只在过年时回来。有了房子打底,吴小琴稍微松了一口气。

52岁的周家桥村村支书吴生堂,最近每天坐在村头卫生室门口做户籍登记。在他记忆里,自己这一辈的村里人,娶不到老婆的只有两个,一个先天失明,一个小时受伤腿脚不利索。谁能想到,现在这些后生好手好脚的,也一样找不到老婆。

吴生堂算了一笔账,结婚至少得有房子,不说在县城或武汉买房,在村里建一栋房子,也得花20万元。

“姑娘伢太少了,谁不想找个条件好点的呢?比来比去条件越要越高,娶个媳妇扒掉一层皮。”说完,他扔掉了手里的烟头,用脚使劲碾了碾。

2018年,湖北省男性平均初婚年龄为29岁。在当地农村人看来,没有上过大学的男孩,25岁往后就算晚婚。

即使好不容易结了婚,也不意味着再无光棍之虞。

夹河村的郭耀华因为妻子李敏离家出走,重新回到单身队伍。他在贵州打工时认识了李敏,没多久就结了婚。在村民眼里,郭耀华的婚姻相当于中彩,没怎么花钱就把媳妇娶到手了。

可是,好事来得快去得也快。次年夏天,女儿生下来刚满月,李敏借故要一个人回贵州老家看亲戚,之后再也没有回来。郭耀华的母亲想不通,“这么可爱的孩子,怎么说不要就不要了呢”。

逃跑的,不仅仅是外地新娘。

周家桥村64岁的陈友香,提起儿子,只有一声接一声的叹息。她的儿子2016年结婚,娶了同乡的女孩。结婚不到一年,两人就办了离婚手续,说是性格不合。

之后陈有香四处托熟人,2018年初又给儿子寻了一门亲事,对方是单亲妈妈,带着一个10岁女孩。结婚刚半年,女人就突然离开,还撇下了带来的孩子。

出走的新娘很快又回到婚姻市场,留下的却是一条条“光棍”和一个个单亲儿童。

武汉东湖边的情侣 图 | 东方IC

武汉东湖边的情侣 图 | 东方IC

“最短的结婚才一个月就离了”

“男的倒没什么,老人和孩子遭殃了,什么都是爷爷奶奶管。”夹河村妇女主任黄荣芝说。

郭耀华的母亲已经67岁,每天在接送孩子上下学和半亩责任田之间奔忙。孙女在学校每个月的餐费是100块,她每个月的养老补助是103块,刚好够交。郭耀华仍在四处打工,已经一年多没有给过家里钱了。

黄荣芝在村里做了16年妇女工作,前些年主要负责了解村里的孕妇数量、健康情况,以及儿童上学信息。最近两年,她给自己安排了一项新任务,即给村里的夫妇做离婚调解。

“离婚简直是家常便饭,女的转眼就改嫁了,男的多半就是一辈子光棍了。”仅去年一年,她所在的村就有10对夫妻离婚,到现在,已有7位女性改嫁,而男方还没有婚讯。

59岁的陈文海,在汉川市民政局当了4年多保安,负责帮忙前来办理离婚登记的人收取材料。他印象深刻的是,近年办离婚手续的年轻人越来越多。

“最短的结婚才一个月就离了,这不纯粹是好玩吗?”陈文海感慨。

他记得最多的时候,局里一天办理了30对离婚。过去4年多的上班时间,没人来办理离婚的只有两天,那是民政局刚刚搬到现址的时候。

民政局离婚登记处 图 | 东方IC

民政局离婚登记处 图 | 东方IC

2018年6月开始,民政局邀请了离婚调解志愿者,空出一间办公室作调解室。64岁的刘爱菊第一批过来做志愿服务。“也是来了这个地方,才知道这个世界上真的是什么样的事情都有。”

3月,有一对办离婚的夫妇,女方是1993年的。刘爱菊劝她为了孩子多考虑考虑,女方直言:“孩子我可以再跟别人生,反正现在男的多女的少,我又不愁找不到下家。”和她一起来的男人,从头到尾一言不发。

“条件一般的农村家庭,要娶个媳妇多不容易,现在又一离,结婚的债都还没扯清楚,现在媳妇也没了,让父母怎么想啊。”刘爱菊有心说和,却常常感到无力。

这天下午,汉川的风很大。刘爱菊和另一个志愿者在调解室里坐了两个半小时,没等来一对夫妻。而隔壁房间,有9对夫妻办理了离婚手续。

老陈帮人填写离婚登记材料时,会故意放慢节奏,瞅着合适时机,就询问对方是否愿意接受第三方调解,遇到愿意的,就带到隔壁调解室聊一聊。但这样的不多,忙的时候一天能有五六对,有时完全没有。老陈已经总结出经验,“那种鸦雀无声的,那多半就是没救了,是铁了心要离的。”

“所带来的伤痛远比想象的要多”

乡下生活凋敝、家庭贫困、农村男性缺乏竞争力……都是导致当地盛产“乡村光棍”的原因。然而,这并不是全部。

“这一辈的男孩子太多了,没有多少女孩子。”周家桥村人口普查员黄德民最清楚每家每户的情况。

一切早有端倪。

夹河村卫生所医生黄巧军,工作了24年。卫生所背后的小河已经几近干涸,河面上漂浮着各色塑料袋和空饮料瓶。

“刚毕业上班的时候,我早上骑车从旁边的桥上过来,经常听见婴儿的哭声。一开始我还不知道是什么情况,后来才晓得,女孩儿生下来不想要的,很多就扔在了河边。想想那些大人怎么狠得下心啊。”黄巧军眉头紧紧皱着,侧过头望向窗外的小河,“前些年都想生儿子,女孩儿太少了,现在好了,娶不到媳妇的遍地都是”。

依照当地1988年3月1日开始执行的政策,农村夫妇一胎若是女儿,5年后可以生二胎。在传统观念依然浓厚的乡村,生育第二个孩子成了生男孩的最后机会。为此,一些人不惜采取人为干预。

“有非法做B超鉴定的,就在车上做检测,行踪不定。”章社峰从1993年开始就在汉川做计生工作,“这种情况,就算我们收到消息了,也很难抓到人”。

浙江大学中国农村家庭调查数据库的数据显示,2015年,全国农村地区第二胎男女性别比为126.4:100,第三胎则高达146.3:100。

“性别失衡之下,受害者不止是大龄未婚男青年,从女性到社会都是受害方,它所带来的伤痛远比想象的要多。”西安交通大学人口学者李树茁说。

湖北汉川市的村庄 图 | 东方IC

湖北汉川市的村庄 图 | 东方IC

2010年“治理性别失衡”被纳入十二五规划,全国出生性别比开始从120的高位缓慢下降,2014年降到115.8左右。李树茁指出,“人们只看到出生性别比在下降,但这只是‘不正常’的程度减缓。就像一个人得了病,感冒虽然好点了,但是对身体造成的危害将会持续很长一段时间。”

性别失衡将会进一步加剧婚姻市场上的资源分配不均,最大的受害者将是农村男性。这在80后、90后一代身上表现明显,之后矛盾只会越来越突出。

“2044年之后,每年50岁的男性会有超过10%的比例未婚,2050年超过13%。”李树茁说。

夹河村妇女主任黄荣芝观察到,她所在的村民小组,25岁以上没有结婚的男孩有10个,适龄的女孩子却一个都没有了。除了外出读书的女孩,村里没结婚的女孩最大的是2000年出生的。

她所置身的汉川,是一个以纺织和服装加工为主导产业的轻工业城市,全市散布着大小纺织服装企业两千余家。

这些服装厂是当地农村青年的主要务工出口。每天都有刚刚从学校出来的年轻人来找活儿,都是十七八岁的模样,很难看到40岁以上的身影。

在黄荣芝眼里,这些年轻人不过是在吃青春饭。他们没读什么书,也没有一技之长,只能做最基本的工作、赚最基本的工资养活自己。服装厂的工作通常是黑白班两班倒。“年轻人还能做几年,年纪大了根本就熬不住。以后怎么办呢?”

女孩儿还好,或许还能嫁个好人家。男孩儿则很难靠此在城市立足,若没有更好的出路,有一天还是要回乡。

“我看啊,以后遍地都是吴楚清。”黄荣芝说。74岁的吴楚清是夹河村唯一的五保户,终身未娶,和老母亲一起靠着补贴生活。

“都说不出话”

不过,村里还没结婚的年轻人可能不这么认为。当晚婚已成为普遍现象,他们觉得结婚或许只是个时间问题。再晚一点儿,再积累些资本,或许就会迎来转机。

王桂香的小儿子黄振就在等待这样的时刻。

他从职校毕业以后就开始做海员,主跑东南亚航线,最远跟过环球一周的大型货轮。最初几年过年,他带回来的国外零食和海上见闻总能吸引不少人来家里,其中不乏想要给他介绍对象的。

可是,零食和故事能够吸引女孩子,却吸引不了女孩子的父母。海员长年漂泊在海上,少则三个月多则一年才能回一趟家。这意味着即使结婚了也要长期两地分居,没有父母愿意让女儿受这样的苦。黄振家里的经济条件,也让相亲对象望而却步。

从2018年下半年开始,受国际贸易形势影响,黄振所在的船务公司订单量骤降,没有生意。2019年元旦之后,他开始了漫长的休息。除了和母亲王桂香每天必要的对话,他的世界局限在手机的5.5英寸屏幕里。

四月初,气温已经攀升到27度,门前走过的女孩子已经穿上了轻薄的长裙,坐在家门口玩手机的黄振,还穿着冬天的加绒运动裤。

隔壁家的小女儿回娘家来了,过来向王桂香询问两个侄子的感情状况。黄振起身打了个招呼,便退到一旁,蹲在台阶边闷着抽烟。

不想听到大人的唠叨,很多人选择干脆躲在外地,李贵兰的儿子陈俊飞就是。

最近两年,他只有过年才会回家待两三天。除了吃饭,他几乎不会露面,从早到晚待在自己的房间里。

陈敦文过去是个坐不住的人,农闲时常在村里溜达,小卖部,卫生所,他喜欢和人聊天、吹牛、逗趣儿。如今,陈敦文很少出现在这些地方了。同龄人的话题只剩下一个——孩子们任务完成了吗。

起初,他还跟人抱怨几句,孩子的想法总是和大人不一样,管不了。现在他已经不想多说什么了,“人家只会说是爹妈没有能力,儿子才娶不到媳妇”,这种时候还有什么可说的,最好是躲得远远的。

外出到北京工作的情侣 图 | 东方IC

外出到北京工作的情侣 图 | 东方IC

2018年年底,李贵兰也到了武汉,在连锁超市做售货员。种地大半辈子,只受老天约束的人,现在要受规章制度约束。要学的东西很多,如何着装,如何标准化回答顾客的问题,如何收起自己说了大半辈子的方言,尽量憋着讲普通话。好在这里没有人问她的儿子结婚了没有,她只需要按要求整理商品,服务顾客,按时上下班。

李贵兰房间的衣柜上,贴着一张塑封的黑白老照片,画面中丈夫陈敦文半蹲着身子,两手搭在儿子的肩头。这是陈敦文1995年在兰州做生意时,带着儿子在景区的合影。

照片中6岁的陈俊飞腼腆可爱,是一副大人见了都会喜欢的面孔。“谁能想到呢,这现在还成了个老大难,出了鬼了。”李贵兰叹了一口气。

有一次,急得整夜整夜睡不好觉的李贵兰逼问儿子,为什么安排了那么多相亲他都不上心。一开始,陈俊飞只是说人家女孩子没那个意思,后来他也急了,背对着母亲说出一句话,“我现在要什么没什么,谁家的姑娘看得上我,别瞎耽误工夫了。”

李贵兰一时梗住,张着嘴,半晌说不出话来。

吴生堂算了一笔账,有3个儿子,娶媳妇至少就是60万开销。“生三个女儿,你就进了天堂;要是三个儿子,那你就有得受了。”

多子多福的传统观念已经逐渐让步于现实。“条件好一点的也负担不起两个儿子,前阵子我们村的陈旭家生了二胎,一胎是个儿子,这二胎本来想要个女儿,结果又是个儿子,孩子从产房里抱出来,一屋人都说不出话。”吴生堂说。

为了两个儿子,王桂香四处嘱托人,“要是有差不多的好事,记得给我的两个儿子关个心啊”。

只是如今,对方常常是应了便没有下文了。

长按二维码支持激流网

为了避免失联请加+激流网小编微信号jiliu1921

(作者:余聪。来源:谷雨实验室。责任编辑:黄芩)

(作者:余聪。来源:谷雨实验室。责任编辑:黄芩)