岑颖义是我大学同学,我知晓一些他撰写《赤子》的内容和写作的背景。

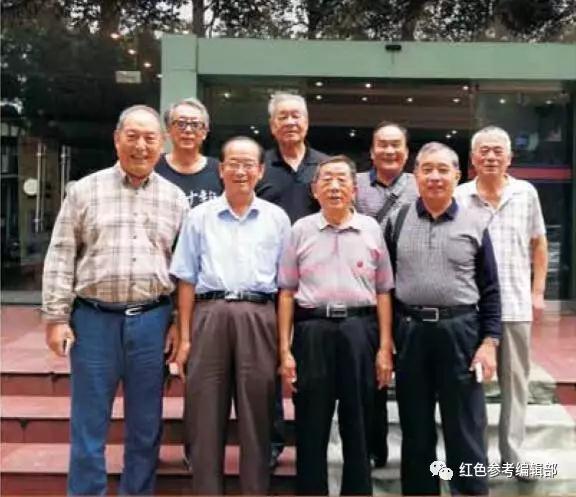

2015年10月武汉水院校友聚会时,作者徐海亮(后排左一)与《赤子》编著者岑颖义(前排左二)及杨道远(前排左三)等同学合影。

2015年10月武汉水院校友聚会时,作者徐海亮(后排左一)与《赤子》编著者岑颖义(前排左二)及杨道远(前排左三)等同学合影。

武汉水院的部分同学,早就酝酿写一本院文革回忆,岑颖义编著的《赤子》,是继原团委书记张建成之后,第二本问世涉及水院文革的回忆录。一个地区、一个单位、一个人,认真地反思和撰写这种局域性的文革历史,是好事。浩瀚、庞杂的历史,就是由具体的社会实际串连、整合起来的。岑不会用键盘输入,这五十六万字,是用手写板一个个字连缀起来的。我到顺德时,见到正蜗居在碧桂园撰写书稿的岑,得知他写史的喜怒哀乐,以及众口难调的为难。岑有读书人的执着,他在5年前,几乎还沉浸在生意场上,有时翻翻有关文史书籍,也不一定都是史学研究著述。据悉,他原打算退休后写一部反映岭南社会转型百年风云的历史人文小说。种种原因,他不得不承受撰写本书的重任,很快转入文革研讨的方向。完成《赤子》的撰写并出版发行,实践从文革造反者、下海人到文革研究者的身份转型,我觉得他走出了转型的第一步。

他和武汉目前出版个人回忆录的立足点不尽相同,他不着重表现个别文革风云人物的历程和心态,而重在表现前赴后继、跌宕起伏的水院运动,以及穿插在全过程中的群体形象。

我觉得与目前已出版的,涉及高校老五届同学编著的文革回忆录相比,岑的《赤子》属于文革研讨的价值取向的光谱中,最具左一端色彩的。有的文革回忆编辑者一听到书名,说就有那种……感觉。我提请岑关注,是否专注史实,少些论说,也有校友直率地向他提出是否要纠正这种倾向。这实际上也是水院编撰组的倾向性表现,编撰组在坚守当年的基本理念。岑按他重新收集、梳理的史料,按他的认识分析,将他的意见及结论和盘托出。

目前我接触到和能够听到的当年武汉水院师生(包括当年“不同派”的同志)对本书的反映,总体认为该书记载的均为事实,内容详实,让同学们回到那久违的青年时代。对于能够收集和整理出如此丰富、细致的资料,表示十分尊敬和珍重。我想,作为对历史真实记载,这就是一种成功。“事实胜于雄辩。”史实和引证的真实与否,是忆实写史的前提,一本书如果所记述的内容基本是事实,就可以得到人们的基本肯定了。况且在批判毛泽东的文革理论和文革路线成为时尚潮流,一些过来人匆忙地逃遁并切割历史,撇清自己的责任与义务之时,应该也有亲历者坚持尊重文化大革命的历史事实,坚持自己的文革史观。这算是武汉水院人慎独思考的一个特点吧。

武汉水利电力学院是武汉文革初期的一个非常重要的单位。

在1966年“五十天”里,王任重和湖北省委选择了水院进行重点突破,迫使学生奋起反抗资产阶级反动路线,纷纷参加并集合成武汉地区造反红卫兵组织,随后,参加一月夺权,夺权时分的造反派分化争斗,奋起反击二月镇反,坚持为工人总部平反,面对和经受了著名的“七二零”事变考验,经历了本院、省市革命委员会的成立,水院的造反派都在武汉有非常的表现。他们与武汉各大中学生、省市领导干部、广大工人和市民群众有广泛深入的交流、互动,他们不同程度地与省委领导、军区首长、中央领导人(特别是周恩来)有过接触与互动。他们在武汉的文革运动中一度起到先锋模范的作用。而省市和军区领导、学校院系领导、学生、教师、干部、工人、群众,有一些生动的话语和行为,《赤子》一书基本都记载下来。1970年,在北京学习班里,武汉水院在校的一大批骨干,经受了所谓“516反革命集团”逼供审查的高压,以及陈伯达的亲自劝诱和威胁---而颇有来头的审查从水院打开缺口,对武汉造反群众政治上突破,造成新的冤案。

武汉水院的文革文物

武汉水院的文革文物

《赤子》的另一个特点,反映出武汉水院的另一特点,即该书强调了文革以前在学校里对文化与政治教育问题、对人分三六九等问题、对某些社会问题的关注,都确实存在认识分歧。真诚地拥护共产党、毛主席的青年学生如何被人为分裂成两派,这实际是文革运动在水院发动、铺开的一个要害因素,又是大多数人积极参与的主观动因,人分三六九等更是作者深恶痛绝的现象。

作者高度肯定了文革中脍炙人口的“造反有理”理念。有人热衷于讲文革派别,认为文革史就不该多谈什么教育问题,其实,高校的文革史,教育领域和社会动因,必然是最关键的---许多人没有认真关注的大问题,如果不存在上述令人困惑的问题,学生的造反那确实就没有什么合理性了。清华大学的吴纬煜(即1976年撰写几论《走资派还在走》的作者)认为,高校的学潮,就那么两年,广大学生毕业离校之后,学校的运动才更深刻地反映出高校文革斗争的一些本质问题,才更触及知识界的灵魂。我个人1968年就离开学校了,不知道也不理解他说的问题指的什么,但觉得武汉水院在1970年之后,有更需要我们知道的东西:老师、职工和院系领导都在学校生活、参与运动,他们比大学生更多地遭遇了一波又一波的对早前群众运动的反攻倒算。清华一些师生在研讨文革史时,就认为不能把清华文革就局限在学生运动和早期的学生为主角的运动里。岑尽可能披露了一些,比如教职工和干部与军宣队、工宣队的关系,清查“516”,1975、1976年的水院。介绍了一些军宣队领导的奇异、生动语言,水院人的心态……。知晓这些鲜活的政治生态,明白政治拉锯并非在学生毕业离校宣告结束,对我们全面认识文革运动,不把历史仅仅看成学生们个人经历的片断,是大有好处的。

《赤子》这本书的探索过程,还显示了当下回忆、研讨文革的一些轨迹。

即从当年对立两派均以赤子心愿投身文革,然后分化---誓不两立,最后殊途同归,今天心平气和地研讨过去,展望未来。有海外的左翼运动与文革研究教授曾劝勉国人:为什么中国人不能像南非那样,大家坐下来,不相互指责,实现“正义转型”。我觉得,他们善意的批评有片面性,也有某种理想。至少在武汉,原来对立的两派骨干,早已尝试理性地坐在一起,回忆文革,沟通心扉。而《赤子》这本书,在撰写和讨论书稿时,曾多次邀请造反派对立面的主要骨干同志,参与院史编写,征求素材,记载口述,撰写一些重要片段。尽管现在看来,这本书还主要是水院造反派经历的回忆,但岑颖义一直试图将回忆录写成全院的文革史,绝非造反派一家的文革史。有的同学早就认为应该这样写历史,也有的同学主张写出主线简单明了的红水院造反派的造反史和受迫害史。

二十岁时分留下的歧义,至今仍在七十岁人的心中激荡啊!这样看,文革结束了吗?

当然,岑的努力,也仅仅在尝试阶段,我相信如果再有两三年的相互沟通,更大范围的恳谈,更多同学的参与,扎实的“田野”发掘访谈,会有更成熟的“转型”作品写出来。到今天,一些原来“不同派”的骨干同学,已经对岑书作出中肯、赞赏的评价,所以一代学生对当年和当下,心灵大都是相通的。在这个意义上,水院老五届同学对“赤子”概念是有共识的,尽管水院以外的文革历史研讨群不一定都会赞同,“微词”总是难免的。

除所谓“造反”与所谓“保守”两大派的分歧和矛盾,《赤子》还用了相当的笔墨记述了造反派内部激进和温和两派的矛盾---乃至斗争。武汉水利电力学院在院革委会成立后,很快就分裂成激进的“闯派”和较温和的“好派”,闯派的核心是原井冈山兵团,好派的核心是原红旗兵团。岑一度认为水院的分派与清华大学有类似处,遂专门邀请清华一些同学介绍清华“团派”“四派”分歧斗争问题,但交谈后,岑认为水院与清华不同,理论上也没有达到清华那样的高度。我不这么看。实际上,水院的井冈山兵团取名,一开始就是模仿了清华大学,受启发于清华,水院井冈山兵团里一些精神与行动积极分子,个人境遇和心理状态与清华的“老团”颇有相似之处,水院参与起草反机会主义和反托派的1967年初“二八声明”,一些思维模式和言辞,也是从1967年初清华大学的“蒯派”舶来的。1968年清华学生派性冲突激化时分,也是水院闯派、好派冲突---认真观察清华的时段。岑认真地介绍了1968年闯派的一些观念、提法,即对文革运动的一些半是理性,半是青年人稚气臆想。本来编撰组有同学不赞成细致地介绍这些东西,但现在书里仍保留了大部分。我觉得保留这些探索轨迹还是有研究价值的。文革的分派,造反派内讧再分化,是决非偶然的。“闯派”强调无产阶级专政下的继续革命;“好派”偏向强调无产阶级专政和17年红线主导。原院团委书记和原院学生会、院文革负责人,对造反派中的部分精英人物有这种理性探索精神,均表示了理解和赞赏。在武汉地区,造反派群众中对社会与文革问题有过形形色色的理论探讨,保守派中也不乏其人,水院也有些对文革有保守意见的同学,说出过异常的预见。但仅仅是水院这个单位,在1968年居然办了个闯派学习班,一班青年学生耐着性子,一天天,一次次,坐在那里研讨文革的理论问题,就值得一说了。

《赤子》做的较为成功的是,以曾经的过来人身份,对闯派和某些人的谬误,率先做了自我批评。所以说,通过做这本书的交流讨论,水院在一定程度上对一些当年的左倾幼稚,进行了研讨和清理,是50年来第一次,是一些当时两派的人物平心静气的反思。当然,这也是在文革的话语体系中,在肯定毛泽东和周恩来的文革理念的前提下所作的反思,而非简单否定文革的那种“反思”。

我明白,并非每个水院或外校同学---特别是文革的骨干人物都赞成《赤子》所做的反思。

当然,个人的力量有限,而文革的天地海洋确实浩瀚无限,当一些同学读了《赤子》后,才又想起还有什么什么重要事情或精彩细节还没有写进去,有什么地方与事实有出入的……也有明知重要而没有写清楚的。

由于篇幅和撰写者精力所限,武汉水院还有一些突出的特色没有来得及充分展开,如:学潮与武汉工人运动的交融,武汉水院内部学生与教师、职工的交流,武汉校际间的交往与互动,与外地来汉串联学生的互动。我原来提议岑专辟一章,谈谈这些问题,或许对复原那个时代有些用处。但原来研讨的大纲没有专门设立章节表述,所以《赤子》只在相应之处,举了一些实例,着意点了一下,没有展开。不过作者用相当大的篇幅,专门详细叙述了1967年6月“百万雄师”攻打汉阳轧钢厂过程,也算弥补了不足。

在《赤子》付梓、发行之后,同学也提出一些可以补充的实例。编撰组确实还没有囊括更多的素材。我才发现,没有说清武汉地区在1966年6月就正式传达了中共中央《5·16通知》。也才知道,并非全国所有地区都传达了该文件的!

团委书记张建成的回忆录没有专门谈这个问题,但他谈话里一再谈到66年6月院党委在干部、教师、学生的“左派”骨干会上,传达了文革文件精神。现经访问调查,6月的数次“左派”骨干会议上,有一次(在图书馆五楼),由党委宣传部长常树荫全文宣读了该文件。所以在运动中,多多少少,大家都听说有一个中央文件指导文革运动的,但是,具体精神是什么,含含糊糊的,那时还不知道这个中央文件叫作《5·16通知》,直到1967年5月才正式发表。在校园外,1966年5月23日,武汉市委根据中共中央《通知》和正在中南局开会的市委书记宋侃夫的意见,决定发出《高举文化革命大旗,深入向反党反社会主义的黑线开火》的通知。5月下旬,湖北省委通知,传达中共中央《5·16通知》等5个文件(传达到18级以上党员干部)和中南局文化革命动员会议的精神。5月30日,武汉市委根据省委通知,要求各区、局,各直属单位党委立即组织18级以上党员干部听《5·16通知》等5个文件的传达。次日又决定将传达扩大到车间党支部书记一级(当时许多工厂的车间支部书记并不具备18级干部待遇,有的甚至还是“以工代干”)。因此,到5月、6月上中旬为止,中共中央《5·16通知》的精神原则,业已传达到武汉党政、文化机关,以及大中型工矿企业单位基层,传达到了部分高校“左派”骨干党员干部和师生。

这是一件颇具武汉地方特色,也十分有趣的事情,毕竟当年北京和外地重点院校也没有在骨干学生中传达《5·16通知》。

期待武汉水院有更多的同学参与写史,相互沟通、恳谈、访谈,从各个不同的角度对武汉水院文化大革命历史进行回忆和探索,撰写并出版发行更多的著述,为武汉水院和武汉地区的文革历史添砖加瓦。

1967年10月10日,周总理在武汉接见造反派群众代表,这里面就有武汉水院的学生。文革后,这张照片上的年轻人基本上都被判刑入狱,有的甚至被迫害致死。

1967年10月10日,周总理在武汉接见造反派群众代表,这里面就有武汉水院的学生。文革后,这张照片上的年轻人基本上都被判刑入狱,有的甚至被迫害致死。

为了能够更好地服务于关注网站的老师和朋友,激流网现推出会员制度:详见激流网会员办理方案

为了避免失联请加+激流网小编微信号jiliu1921

(作者:徐海亮。来源:红色参考。责任编辑:卢淼)

(作者:徐海亮。来源:红色参考。责任编辑:卢淼)