3·8“国际劳动妇女节”早已脱离其本意,蜕变(取这个词的贬意)为单纯消费的节日,同其他所有传统的、舶来的、生造的节日一样。购物,买买买,已成为消费社会全力制造的新民俗,3·8妇女节——已与时俱进地改做“女人节”,并且连这个名字也已经不再时髦——便自然成为营销者集中争夺女性买家的关节点。

缘何女性消费者尤为商业文化所倚重,并由此衍生了“女人花钱男人掏钱”“女人败家”之类的陈词滥调?消费主义如何将负载着艰辛曲折的斗争历史及平权诉求的“劳动妇女节”彻底改造成了女性购物节?这从商业文化的窗口——铺天盖地的广告那里可以窥见一些奥妙。

一 广告,商品,女性形象——物化的第一个层面

《资本论》开篇写道:资本主义生产方式占统治地位的社会的财富,表现为“庞大的商品堆积”。

如今这一描述已极为贴切地成为我们所处的现实。不过还应该接上一句:伴随着无处不在的广告的覆盖。——广告是商品文化的食粮,商品拜物教的神龛。

穿行在北京各地铁线,无法不感到巨幅广告的视觉挤压。才是二月中旬的时候,便看到商家在打妇女节的主意了。当我看到天猫在其花花绿绿的广告上标出了戴王冠的“女王节”字样时,稍微反应了一下才跟3月8日联系了起来。

而京东则早在数年前,就围绕妇女节推出了持续多日的“美妆蝴蝶节”,旨在帮助女性“化茧成蝶”。

而京东则早在数年前,就围绕妇女节推出了持续多日的“美妆蝴蝶节”,旨在帮助女性“化茧成蝶”。

自然,也有直接以“女神节”为名来作营销的,诉诸于“女性的专属殊荣”。

自然,也有直接以“女神节”为名来作营销的,诉诸于“女性的专属殊荣”。

女王,女神,这些表面奉承实为笑谑的流行言辞,被商业策略迅速收编,指向关于女性完美形象的许诺,而这完美形象,必须由“庞大的商品堆积”来塑造。

女王,女神,这些表面奉承实为笑谑的流行言辞,被商业策略迅速收编,指向关于女性完美形象的许诺,而这完美形象,必须由“庞大的商品堆积”来塑造。

在前面那幅天猫广告中,我们看到作为一种“美差”的“妈妈”——画面中幸福家庭的核心承担者,必须具备两方面的条件:其一,为一旁的广告词“活出你的漂亮”标示的,即不论你是何种身份,不论是妈妈,妻子,员工,只要是年轻女性就必须要具备的:完美的外形;其二,为衣食住行用的种种商品围绕着,物质上极大丰富。而实际上,第一个条件也需要第二个条件来达成。就像下面这张网页广告诠释的:

漂浮在一片玫瑰色朦胧之中,闪耀着光泽的鞋,包,化妆品,托举出玫瑰色的女性身体,玫瑰色的梦幻,关于自我、生活、未来的,似乎可望可及的期许。

漂浮在一片玫瑰色朦胧之中,闪耀着光泽的鞋,包,化妆品,托举出玫瑰色的女性身体,玫瑰色的梦幻,关于自我、生活、未来的,似乎可望可及的期许。

这类人为物所环绕的广告画面,无处不在地召唤着消费者去占据画面中心人物的位置,以自己的身体填充其间,获得虚幻的驾驭商品的主体感。它许诺着由商品社会所命名、承认、赞许的“好妈妈”之类的,包含着关于气质、幸福、甜蜜、品位的想象。更重要的显而易见的含义是,唯有这些商品被购买,消费,它们所召唤的种种“完美”形象——以女明星的身体为典范——才得以生产出来。广告画面发挥了类似《白雪公主》中那位恶毒王后的魔镜一样的功能,它提出并回答着“怎样才是最美丽的女人”这个问题。

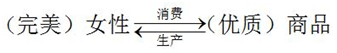

于是通过解读广告的含义,得到式1:

这里,“完美”女性便等同于这些商家们呼唤的“女王”,“女神”;而从非完美到完美的过程,便是借助于这些商品“化茧成蝶”的过程,也即“丑小鸭变天鹅”的过程。

这里,“完美”女性便等同于这些商家们呼唤的“女王”,“女神”;而从非完美到完美的过程,便是借助于这些商品“化茧成蝶”的过程,也即“丑小鸭变天鹅”的过程。

由于广告所表明的这种唯一的决定性,即,当且仅当一名女性拥有那些商品,从而达到年轻漂亮的外形时,她作为妈妈,妻子,员工等角色,才是“称职的”,才有资格做“女人”,而不是“妇女”,“大妈”,“老女人”。于是式1可以简化为式2:

这里,物化的第一个层面出现了:你是什么,就等于你所消费的是什么;你的身份由你所拥有的商品所决定。在此,个人与其自身是一种想象的关系(想象自身应该具有的形象、身份、地位),由商品所中介。“不存在自足的个人,只存在利用社会体系——尤其是语言体系、物品体系和亲属体系——而使人们与社会秩序产生不同关联,从而建构起个体意识的方式。”(费斯克《解读大众文化》)在商品社会,物品体系对建构自我意识尤为重要。

这里,物化的第一个层面出现了:你是什么,就等于你所消费的是什么;你的身份由你所拥有的商品所决定。在此,个人与其自身是一种想象的关系(想象自身应该具有的形象、身份、地位),由商品所中介。“不存在自足的个人,只存在利用社会体系——尤其是语言体系、物品体系和亲属体系——而使人们与社会秩序产生不同关联,从而建构起个体意识的方式。”(费斯克《解读大众文化》)在商品社会,物品体系对建构自我意识尤为重要。

从商品的等级来区分消费者的等级,这是我们历来不陌生的,诸如衣服,诸如车,房子,都是划分阶层的可靠标志。商品不光构成等级、品位,还实际构造了人的自我想象,连“主体”、“个性”这类资本主义的价值中心,现代神话的核心支柱,也是由商品的意识形态所虚假地召唤出来,而被商品的使用者内化为自身想象的。广告动辄拿“活出你自己”“穿出个性”“只为你打造”之类的召唤性话语,给予受众以“你独一无二”的许诺,而实际上你的“独一无二”不过是大工业批量生产的结果。广告好比在对消费者直呼:“I Want You!”每个人在被广告捕获时都感到被单独注目,单独询唤,在接受广告的一刹那被“招募”为独一无二的主体——消费的主体,接受由商品赋予其“个性”、打造其“真实的/自由的/独特的自我”的愿景。

二 女性形象与男性视角——物化的第二个层面

二 女性形象与男性视角——物化的第二个层面

上述广告宣传的秘密,不论对女性还是男性都是适用的。而在现实中,围绕女性形象的广告更为普遍,对女性“完美形象”的需求更多,更紧迫。正如一则针对妇女节的广告词标榜的:美,是刚需。那么,这一刚需又是从哪来的?

让我们从画面内部的符号秩序转向画面外部的社会结构。

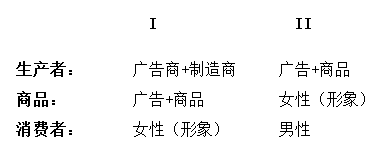

在前面公式1当中,我们知道女性消费商品,商品转而生产女性的形象。那么,女性形象这一产品又由谁来接收,谁来消费,由什么人最大程度地需求?

如果说,美丽的形象是女性自身的内在追求,是她们自己也由衷地欣赏、企盼的,这大概没有问题。然而,联系到广告中女性形象往往与一定的社会身份相连,或是极力凸显其性特质,那就可以想到这些“完美”形象的设定,本身是外部社会的要求。换句话说,前述那些被召唤的漂亮而称职的“好妈妈”“好妻子”“好员工”,是由谁来规定,谁来接受、消费的?是如今由父权中心制仍未被根本撼动的社会秩序所赋予主导位置的男性消费者。

这里说男性消费者,不代表他们消费广告中的商品。他们所消费的乃是广告所召唤、商品所生产的女性的形象。

回到广告来说,那些由不乏色欲意味的身体和物体所构成的画面,果真是女性自身的真实愿景吗?显然处处存在着男性凝视的目光。就如电影、电视等大众文本一样,以大众为对象的商业广告亦忠实复制着主流意识形态的规定:“女性作为图像,男性作为看的承担者。在一个由性的不平衡所安排的世界中,看的快感分裂为主动的/男性和被动的/女性。起决定性作用的男人的眼光把他的幻想投射到照此风格化的女人形体上。……作为性欲对象被展示出来的女人是色情奇观的主导动机。”(劳拉·穆尔维《视觉快感和叙事性电影》)

于是物化的第二个层面出现了:为商品所塑成的女性形象——这一“产品”,并非是一个自在的、完成了的,一个自我欣赏从而自我满足的主体,而必须有另外的接收者;即,必须有另外的消费者,女性形象才能进入快感的流通领域,成其自身为商品。女性的最终位置由社会中的他者给定。

我们得到下列图式:

由此,男性通过直接消费女性形象而间接消费了为女性所消费的商品。在营销阶段,男性通过欲望目光的投射,认同于广告所展示的女性理想形象的设定;在购买阶段,广告希望达成的效果是,男性为此前的认同所驱动而甘心掏腰包,为女性的“买买买”提供源源不断的供给。于是有“女人花钱男人掏钱”“丈夫就是付账”之类的完全契合于父权逻辑+商业逻辑的说法。在2014年京东以“全城男人要小心”的噱头为“蝴蝶节”做营销铺垫的话语策略中,可以看到商家所设想的性别关系:

由此,男性通过直接消费女性形象而间接消费了为女性所消费的商品。在营销阶段,男性通过欲望目光的投射,认同于广告所展示的女性理想形象的设定;在购买阶段,广告希望达成的效果是,男性为此前的认同所驱动而甘心掏腰包,为女性的“买买买”提供源源不断的供给。于是有“女人花钱男人掏钱”“丈夫就是付账”之类的完全契合于父权逻辑+商业逻辑的说法。在2014年京东以“全城男人要小心”的噱头为“蝴蝶节”做营销铺垫的话语策略中,可以看到商家所设想的性别关系:

在这样的消费模式中,从前面所列图式可以看出,女性分别占据了消费者和商品的位置,既是消费的主体,也是消费的客体。作为主体,她为广告所询唤,为商品所塑造,她等于她的商品;作为客体,她为男性目光所设定,所欲求,所消费,成为男性的商品。这是女性在市场秩序中的双重物化,尤以第二个层面的物化为根本。

在这样的消费模式中,从前面所列图式可以看出,女性分别占据了消费者和商品的位置,既是消费的主体,也是消费的客体。作为主体,她为广告所询唤,为商品所塑造,她等于她的商品;作为客体,她为男性目光所设定,所欲求,所消费,成为男性的商品。这是女性在市场秩序中的双重物化,尤以第二个层面的物化为根本。

这种物化往往以遮遮掩掩而又欲盖弥彰的方式表露。在诸如“女王”“女神”“美丽女人”“女人专属”“专为女用户打造/着想”的说辞中,好像女性由于其买主的地位而得到了多高的尊重,成为被全社会取悦的对象一样。但女性形象的物化仍随处可见,男性视角无处不在。例如下面这两则将女性置于中心位置的求职网站广告:

在这里,女性无需为物围绕,她自身就成了被膜拜、被凝视之物。我们看到,从家庭到职场,一切场所都在召唤女性身体的形象,召唤她们借用如此多的商品从头到脚地改造自己。

在这里,女性无需为物围绕,她自身就成了被膜拜、被凝视之物。我们看到,从家庭到职场,一切场所都在召唤女性身体的形象,召唤她们借用如此多的商品从头到脚地改造自己。

三 父权制资本主义,欲望经济,市场逻辑——物化的根源

美的“刚需”来自男性欲望视角,现实的经济结构则不断生产、强化、驱动这一视角。劳拉·穆尔维所谓造成视角不对等的“性的不平衡”,是根植于资本主义经济结构的。

资本主义的生产方式在其建立之初就强化了传统的男女分工秩序,即强化了父权中心的秩序,建立起“核心家庭”的模范理念——这一理念,我们在美国电影的大团圆结局那里经常看到。尽管此后不断有女性走出家庭,争取工作权、参政权的斗争,迫使社会做出改变,资本主义生产体系也逐渐乐于使用这些廉价、“驯顺”的劳动者,但主流社会的意识形态话语始终不曾放弃“女性=家庭动物”的隐性宣传,从而在不得不开放的工作领域对女性实施贬低、歧视,同时继续要求女性以传统的家庭责任。因此,我们说资本主义社会的政治经济体系,始终是父权中心制的。

大众文化研究者费斯克总结道:

资本主义在整个19世纪的发展过程中产生了首先是作为基本社会单位的核心家庭,并且这成了家庭的自然形式,其次产生了妇女在这种基本单位中因而也是在整个社会结构中的新的特殊角色。妇女成了家庭经济及情感来源的管理者……女性作为一个敏感的、情绪化的、浪漫的性别的发展是资本主义经济的直接产物,所以女性定义中的浪漫因素与经济因素的联结有着清晰的历史因由,这种定义是我们从19世纪继承过来的。(《解读大众文化》)

他概括出同父权制资本主义的经济政治秩序相对应的文化价值结构:

在这个价值结构中,女性不仅承袭了自古以来的“家庭动物”的设定,还适应于现代生产方式的需要,成为“消费动物”。

在这个价值结构中,女性不仅承袭了自古以来的“家庭动物”的设定,还适应于现代生产方式的需要,成为“消费动物”。

这是一位美国学者对他身处的典型资本主义社会的观察,然而完全契合于我们今天在身边感受到的文化价值导向。自然,在我们这儿,从市场话语到官方话语对性别秩序的强化,不只借鉴了“发达资本主义国家”“人类先进文明”的经验,也结合并重新开发了我们自身的“传统文化”——例如春晚所强调的传宗接代的伦理,市场上出现的“女德班”之类规训机构。顺便说一句,英语husband(丈夫)一词,同时有“节约”的意思,我们则创造了“丈夫就是付账”的天才解释,可谓青出于蓝。

而事实上,今天的女性早就普遍地承担职业工作,承担力度并不一定次于男性。上述“价值结构”在对女性加诸生产领域的话语压制、拒绝承认其应有权利的同时,在消费领域又推动商家以女性身体作为利润增长点,将其充分物化。这是女性所遭受的多重剥削。

资本主义始终需要应对生产过剩的危机,今天的缓解方式之一,是充分开发消费者的欲望,使欲望直接导向消费,即欲望经济的方式。这样的经济增长方式只会利用、强化已有的不平等秩序,而不会反过来与之抵触。借助于延续至今的性别结构,商家有效激起男女各自的欲望,实现第二部分所列图式中的驱动模式:男性消费女性(形象)—> 女性(形象)消费商品。

在“性别营销”的例子里,我们看到了广告是如何运作一套为男性欲望视角和性别不平等结构所决定的认同机制。广告取悦的是大众,不是个人,它必然迎合社会主流的意识形态。因而在欲望经济之下,只要主流社会潜在认同、接受,从而有消费者所好可以投,有利润增长点可以挖掘的,那么,市场机制就会去生产对应的商品。在这里,市场经济是绝对中立,一视同仁的,只要有需求和购买力,则不问这需求的合理性,不问购买力的来源,都予以公平交换,童叟无欺。如果说前面所列举的“女性形象营销”还多少有些遮掩,那么网络上各种游戏,视频软件,直播平台,流行读物,就是赤裸裸主打欲望了。对所有领域的生产商来说,他们的需求便是对需求的需求,他们的欲望即是对欲望的欲望。正如许多需求是制造出来的,许多欲望也是制造出来的,否则无以消费剩余的生产力,无法保证既有经济体系的循环。这其中,女性身体形象作为欲望的符码被最多地生产、征用,由此不断重复生产着男权中心的固定视角和意识形态。

资本主义、市场至上的逻辑,不但在性别秩序上是父权制的,它本身即与高度不平等的、权力化的父权中心制同形同构。市场逻辑天然地需要不平等、制造不平等、加剧不平等。它只追求利润,只承认竞争结果,是一个唯利是图、赢者通吃的残酷游戏,不关心贫者、弱者、边缘者的处境;它精准地服务于有消费能力者,正如地产大亨、优秀共产党员任志强的豪言:“为最富的人服务”;它以平等自主的交换为假设,而不关心连交换的起点都无力参与者,并实质积累着劫贫济富式的高度极化的结果,内在地生产着不平等的秩序。

市场逻辑不但高度需要着性别不平等,并且毫不犹豫地复活和借用种种陈腐的趣味、压迫性的机制。由于市场逻辑的“中立”、非批判性,除了以合利润性为唯一理性外,别无其他任何的理性、价值所必须考量,那么,一切陈腐的观念,最具压迫性的等级秩序,种种物化人、奴化人的东西,都披上了华丽外衣,成为创造利润的最好卖点,只因为它们最大程度地激发欲望,引起快感。对此我们在如今流行的网络小说等大众文本中可以清楚了解。

于是我们看到,“劳动妇女节”这一弱势者艰难斗争得来的平权标志,如今只剩下欲望经济下持续物化女性的消费主义话语;曾经走出家庭争取权利的女性,如今在被重新唤回家庭;在以美丽之名的温柔规训下,压迫性的秩序得以巩固。

我最初诧异昔日的“才女”,为我们许多同代人小小崇拜过的蒋方舟女士,也挂着甜甜蜜蜜的微笑为天猫做了广告。后来上网查知,她早就做过许多商业代言,已是资本市场中很娴熟的一员了。一个由市场捧起来的公众人物为资本秩序充分收编,以大众牧师的身份回馈市场,原是无足为怪的。

社会的消费化是晚期资本主义的新策略,消费领域对美好未来的一视同仁的许诺,发挥着好莱坞电影一样的功能,充当社会大众的安慰剂,播撒着梦想、希望,营造着中产阶级式的温情想象,在符号层面掩盖了实际的阶层鸿沟。更重要的是,消费领域的喧嚣极大地掩盖了生产领域的剥削压迫,正如中产阶级话语完全忽略了工人阶级的位置、抹去了野蛮生产方式依然普遍存在的事实。如果我们去看《牛仔裤的代价》这样深入生产现场的纪录片,去读流水线工人许立志的诗歌,就可以看到是怎样的过程,是什么样的人群,在供给这个社会无休止的消费;就可以看到不同于广告中女性形象的另外许许多多的年轻女性,她们在流水线上出卖青春活力,健康,自由,直接触碰的是毫不温馨的冰冷现实。这是生产的一端,是大都市的美丽图景所不可见的一端。在此我们且不去论过度消费给自然环境带来的极大压迫,这亦是消费一端的图景所不会显现,不会顾及的。

社会的消费化是晚期资本主义的新策略,消费领域对美好未来的一视同仁的许诺,发挥着好莱坞电影一样的功能,充当社会大众的安慰剂,播撒着梦想、希望,营造着中产阶级式的温情想象,在符号层面掩盖了实际的阶层鸿沟。更重要的是,消费领域的喧嚣极大地掩盖了生产领域的剥削压迫,正如中产阶级话语完全忽略了工人阶级的位置、抹去了野蛮生产方式依然普遍存在的事实。如果我们去看《牛仔裤的代价》这样深入生产现场的纪录片,去读流水线工人许立志的诗歌,就可以看到是怎样的过程,是什么样的人群,在供给这个社会无休止的消费;就可以看到不同于广告中女性形象的另外许许多多的年轻女性,她们在流水线上出卖青春活力,健康,自由,直接触碰的是毫不温馨的冰冷现实。这是生产的一端,是大都市的美丽图景所不可见的一端。在此我们且不去论过度消费给自然环境带来的极大压迫,这亦是消费一端的图景所不会显现,不会顾及的。

因而,回到妇女节来说,“劳动妇女”的概念并未因消费社会的事实而过时,尤其是作为消费者的女性,也往往同时是各个岗位的生产者,是自身消费的支付者。自“娜拉出走”以来的女性独立自主之路仍是未竟的事业,面对仍不平等的性别秩序和欲望经济、消费社会的新策略,认清现实本质,对于女性从消费到生产,从城市职场到一线工厂,从主流到边缘的不同层面的情形综合考量,借鉴妇女争取权利的历史,激活“国际劳动妇女节”这一全称所包含的现实意义,仍是有必要的。

(作者:李靖。激流网首发刊载,如有转载,请注明出处)