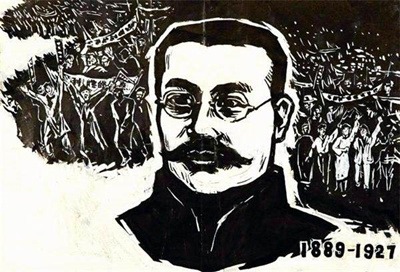

激流按:94年前的今天,伟大的共产主义先驱李大钊同志被反动军阀残忍杀害。但是,正如他所说,“不能因为你们今天绞死了我,就绞死了伟大的共产主义!我们已培养了很多同志,如同红花的种子,撒遍各地!我们深信,共产主义在世界、在中国,必然要得到光荣的胜利!”他们可以绞死一个李大钊,但必然会有千千万万个李大钊再站出来,革命者至死不渝的斗争精神是任何绞刑架也绞不死的。李大钊同志为人类的解放事业所付出的一切,已经成为一座丰碑,他不朽的精神将继续传承下去,直到最终的胜利!

一九一四年以来世界大战的血、一九一七年俄国革命的血、一九一八年德奥革命的血,好比作一场大洪水——诺阿以后最大的洪水——洗来洗去,洗出一个新纪元来。这个新纪元带来新生活、新文明、新世界,和一九一四年以前的生活、文明、世界,大不相同,仿佛隔几世纪一样。

……这个新纪元是世界革命的新纪元,是人类觉醒的新纪元。我们在这黑暗的中国,死寂的北京,也仿佛分得那曙光的一线,好比在沉寂深夜中得一个小小的明星,照见新人生的道路。我们应该趁着这一线的光明,努力前去为人类活动,作出一点有益人类工作。这点工作,就是贺新纪元的纪念。

——李大钊《新纪元》

“三•一八”惨案后,北京一片恐怖。奉系军阀和直系军阀联合起来,疯狂地加紧了对革命的迫害,到处搜捕革命党人。当时,北京城贴满了这样的布告:“宣传赤化,主张共产,不分首从,一律死刑。”李大钊更是被张作霖等视为眼中钉、肉中刺,一再被通缉。

这时,李大钊即转入地下,从事秘密工作。

1926年3月底,李大钊和国共两党的北京领导机关一起,迁入东交民巷苏联大使馆西院的旧俄兵营内。在敌人的严密监视下,李大钊的活动受到了很大限制,常有密探盯梢跟踪。但是,他仍通过种种方法,和北方各地的革命组织、革命同志保持密切联系。在他领导下,沉寂多年的兵营,一时成了北京革命运动活跃的指挥中心。外面虽是敌人的黑暗统治,里面却是热火朝天地开展工作,在这里活动的革命者最多时曾达300人之多。有的时候,日夜都有同志化了装,躲过敌人监视,前来请示汇报工作,一些进步青年,以至大学教授,也常来求教。李大钊总是尽量亲自接见他们,和他们谈话,并审阅各地送来的报告,派出干部,发出指示信,继续领导北方的革命力量。

1926年7月,广东国民革命军北伐胜利,以湖南为中心的农民运动猛烈发展起来,在南方,展开了我国历史上空前广大的人民革命斗争。9月,国民军也在我党帮助下,愿以国民革命和扶助民众运动为职责,并配合北伐军,进军河南西部。北方党组织和李大钊这时派遣大批干部和革命青年去南方,积极支援北伐战争。

李大钊领导北方党组织,积极发展北方革命力量。仅北京一地,“三•一八”以后至1927年2月,共产党员就在敌人的疯狂搜捕和“讨赤”、“驱赤”的恐怖气氛中由300余人发展到1000人以上,不到一年增加了两倍多,共青团组织发展也很大,国民党员也由2200余人发展到4300余人。

在革命力量不断发展的基础上,李大钊又联合北京各进步团体,组织了“左派联席会议”(简称“左联”),使进步力量在共产党的周围紧密团结起来,更加孤立了国民党右派。

在湖南等省农民运动的影响下,北方的农民运动也迅速发展起来,李大钊和北方各级党组织派遣更多的同志到广大农村中去,在这些地方突破敌人的黑暗统治,扩大了原有的农民组织,建立了新的农民组织和农民武装,展开了新的斗争。

在敌人严密控制的城市,革命的刊物继续秘密出版,除《政治生活》外,北京各大学都出版了革命的秘密刊物,如北大的《烈火》、《新生》、《下层》,师大的《新华》,燕京大学的《努力青年》,农业大学的《农光》,法政大学的《新社会》,艺术专科学校的《街头之塔》等等。

李大钊继续为《政治生活》撰写了许多文章,他的《日本帝国主义最近进攻中国的方策》一文,用确凿的事实,有力地揭露了日本帝国主义勾结国民党右派破坏中国革命的阴谋。

李大钊总是紧张地、繁忙地工作着,当他本人已经在很大程度上丧失了行动自由的时候,他从不稍懈。他善于在黑暗中看到未来的曙光,善于在敌人不可一世的威风中看到他们必然覆灭的命运,看到人民的觉醒,在异常艰苦、险恶的环境里,充满革命乐观主义的精神和必胜的信心。他的表姑曾问他:“你们老搞这事,也不怕么?人家那样厉害,兵权在手,今日赶,明日捉,把你们从这儿赶到那儿,你们不是自讨苦吃么?”李大钊答道:“他们就好比是一堵墙,我们捣来捣去,总会把这墙壁给捣垮的!”又说:“怕什么!早晚我们是要胜利的。我们的主义,就像庄稼人的种子一样,到处都撒遍了,他们是破坏不了的。他们破坏了这儿,还有那儿长出来,没有关系!”他也常对孩子们说:“农民们辛辛苦苦地种下东西,收获的时候是多么的欢喜呀!他们忘记了辛苦,只有快乐。我们的革命也是一样,现在统治者虽然想尽办法攻击我们⋯⋯我们是不怕的。我们要挺身和他们斗争到底。我们要用最大的努力把革命的种子撒得到处都是⋯⋯等到革命成功的那一天,我们会像农民把庄稼收回家来一样的快乐!”

但是,李大钊自己的处境却越来越险恶了。敌人进一步加紧了对北方革命指挥机关的监视与迫害。机关里的工友阎振三出去送信,没有回来;张全印一早出去买菜,也没有回来。他们都被捕了。李大钊做了一切必要的准备,对各地的工作作了周密的安排,烧毁了重要的文件,还与同志们一起练习打手枪,准备应付最坏的变化。许多人劝他离开北京,都被他婉言谢绝,他说:“要走出北京并不难,就是工作离不开,我是不走的。”夫人赵纫兰也很为他担心,多次劝说,但他总是说:“不是常对你说吗?我是不能轻易离开北京的,假如我走了,北京的工作留给谁?”

反动军阀终于下毒手了。

为了逮捕李大钊,敌人是费了一番苦心的。他们不但派特务经常监视出入人员的行动,而且利用招工友的机会,派人伪装打入内部,用了3个月的功夫,把内部的一般情况弄得一清二楚。他们还逮捕了在李大钊身边工作的李渤海,诱使他叛变,进一步摸清了内部组织情况。然后,他们找当时任公使团团长的荷兰公使欧登科交涉,希望准其进入使区抓人。于是,各国公使开会集议。这帮帝国主义分子,一直把强加在中国人民头上的《辛丑条约》视为神物,在“三•一八”前夕的大沽口事件中,还根据它来向中国提抗议,提最后通牒,但到这时却把它踩在脚下,竟公然允许张作霖的“安国军”派兵进入使区捕人,而且允许其头领在荷兰使馆内坐镇指挥。帝国主义的行径就是这样的卑鄙无耻。

1927年4月6日清晨,奉军及所谓“京师警察厅”出动数百名宪兵、警察、特务,悍然不顾一切外交惯例和国际公法,包围、袭击了苏联大使馆以及附近的远东银行、中东铁路办事处、庚子赔款委员会等,实行了疯狂的大逮捕。

这一天是清明节,天气晴朗,夫人赵纫兰带着小女儿散步去了,李大钊正在办公。忽然传来一声枪响,紧接着是一阵纷乱的喊叫声,好多人从围墙上跳进院子里来。

“什么?爹?”李大钊长女星华正在外屋看报,紧张地问他。

“没有什么,不要怕。星,跟我到外面看看去吧。”在危难中,他毫不慌张,从抽屉里取出小手枪,便向院里走去。

“不要放走一个!”窗外,敌人在叫喊着。

紧接着,身穿灰制服、脚踏长统靴的宪兵们,穿黑制服的警察,胸系红线为记的便衣特务,蜂拥而入,包围了李大钊。他们拉出前些日子被捕的工友阎振三,要他辨认,这个受过李大钊教育的可敬的工人,只是简单地摇了摇头。从他那披散的长发中间露出一张苍白的脸来,不难看出,他已受过多次酷刑了。

“哼,你不认识吗?我可认识他呢!”为首的一个特务狞笑着,又命令他的左右夺去了李大钊的手枪。

敬爱的李大钊被捕了。

先后被捕的,还有范鸿□、谢伯俞、谭祖尧、杨景山等共产党员,以及邓文辉、张挹兰等国民党左派。

这一天,张作霖军阀共逮捕了60名共产党人及各方进步人士。

李大钊入狱后,敌人用种种残酷的刑罚拷打他,折磨他,用竹签打进他的指甲缝里,最后竟剥去了他双手的指甲。但是,李大钊始终立场坚定,坚贞不屈,他没有一句有损党的荣誉、有损革命利益的“供词”,没有向敌人泄露党的任何机密。他在狱中写下的自述,回顾了自己壮烈的、革命的一生,自豪地说:“钊自束发受书,即矢志努力于民族解放之事业,实践其所信,厉行其所知,为功为罪,所不暇计。”在自述中,他还写道:“倘以此而应重获罪戾,则钊实当负其全责,惟望当局对于此等爱国青年,宽大处理,不可株连,则钊感且不尽矣。”在生死关头,临危不惧,舍身救人,准备用自己一个人的生命,去挽救多数人的生命。这种伟大崇高的人格,足以惊天地,泣鬼神!

敌人还多次组织法庭审判,妄图从精神上压倒和屈辱李大钊。法官们每次都杀气腾腾,手下的狗腿子们也一起威吓、吼叫。然而,屹立在他们面前的,却是一个伟大的无产阶级战士不可辱侮的形象。连当时一些资产阶级报纸也不得不承认:“李大钊受审时⋯⋯态度从容,毫不惊慌。”“着灰布棉袍,青布马褂,俨然一共产党领袖之气概。”

威逼不成,敌人又继以利诱。张作霖的参谋长杨宇霆亲自前来劝降,拉同乡关系,讲了许多甜言蜜语,并用高官厚禄收买。李大钊一概严词拒绝,从容答道:“大丈夫生于世间,宁可粗布以御寒,晚食以当肉,安步以当车,就是断头流血,也要保持民族的气节,绝不能为了锦衣玉食,就去向卖国贼讨残羹剩饭,做无耻的帮凶和奴才!”弄得这个张作霖最亲信的狗腿子、大名鼎鼎的“小诸葛”无言以对,狼狈而去。

李大钊在狱中虽备受酷刑,行动艰难,但他仍不倦地为一同被捕的难友讲解马列主义学说,尽力宣传共产主义,鼓舞大家斗志,赢得全监犯人的敬爱。

敌人把李大钊与其他“犯人”隔离开来,但是,即便在这种情况下,他也没有停止过革命的宣传,那些看守的士兵以至于气势汹汹的警官都成了他的宣传对象。有的士兵被他那崇高的共产主义精神所感动,自愿为他传送消息,甚至有的警官私下里也表示:“上边的命令,我们也没法子想,像李先生这样的人,我们是十分信仰尊敬的。”

在生死存亡的关头,李大钊所念念不忘的,仍然是亲爱的党,仍然是他为之鞠躬尽瘁的革命事业。他的夫人及两个女儿与他一同被捕,但他“在狱二十余日,绝不提家事”。据他女儿星华回忆,她和母亲、妹妹曾在法庭上见过他一次,“父亲瞅了瞅我们,没有说一句话,脸上表情非常平静,似乎他的心并没有放在我们身上。”

李大钊的被捕,北方的同志莫不万分悲愤!尤其是北方铁路工人,提出了劫狱的口号,并组织了劫狱队。李大钊知道后,极力反对这种冒险行动,他说:“我个人为革命为党而牺牲,是光荣而应当,但已经是党的损失⋯⋯我不能再要同志们来作冒险事业,而耗费革命力量,现在你们应当保存我们的力量⋯⋯不要使革命力量再遭损失。”

李大钊的被捕,也在社会上引起了极大的震动。学生、群众、教育界、学者、名流以至他的同乡,均起而营救。京津“各报社评,皆暗为守常呼吁”,连反动报纸都不得不虚伪地赞扬他的学问、道德和人格。

1927年4月12日,蒋介石在上海发动了反革命政变,15日,广州也发生了反革命政变,一时,东西南北四方,乌云滚滚,反革命的恶流涌上来了。蒋介石特“密电张作霖,主张将所捕党人即行处决,以免后患”。为了博得帝国主义的支持,为了和蒋介石握手言欢,张作霖自称是孙中山的旧友,不反国,只反共,于是决定杀害李大钊。

1927年4月28日,丧心病狂的奉系军阀,终于不顾广大人民群众和社会舆论的反对,将李大钊与范鸿□、谢伯俞、谭祖尧、杨景山、阎振三、张挹兰等20位革命者一齐绞杀。

李大钊拖着被酷刑折磨得遍体鳞伤的身体,带着凛然不可侵犯的威严的目光,含着让人永远难忘的坚定的笑容,第一个昂首从容地走上绞刑台。就在这绞刑架下,在杀人的刑台上,李大钊发表了最后一次慷慨激昂的演说:不能因为你们今天绞死了我,就绞死了伟大的共产主义!我们已培养了很多同志,如同红花的种子,撒遍各地!我们深信,共产主义在世界、在中国,必然要得到光荣的胜利!最后高呼:“中国共产党万岁!”

伟大的共产主义战士李大钊,最后献出了自己宝贵的生命。

李大钊被害后,中共中央机关报《向导》周刊特地发表了悼念文章,称赞他是“最勇敢的战士”,将为中国人民“牢记不忘”。当时还是革命中心的武汉,为他召开了隆重的追悼会。据后来何香凝回忆:“听到张太雷先生报告李大钊先生殉难的经过,我们都不能遏制地流下眼泪来。”

他的死,不只激励了当时正在艰苦中奋斗的共产党人,也引起了一切正直的人们对反动军阀更深的仇恨。在北方许多青年踏着他未干的血迹,参加到党的行列里来。国民军中,除先后在陕西、河南等地为他举行追悼会外,并全军带孝,向他致哀。广大的社会舆论也无不为之哀悼和痛惜,武汉的《中央日报》、南昌的《红灯周刊》等,都发表了纪念文章。

为李大钊营葬,也经过一场尖锐的斗争。李大钊的灵柩,一直停放在妙光阁浙寺内。1933年4月,我党通过李大钊的生前好友和北京大学的师生,发起为他举行公葬。为公葬捐款的名流学者多达100余人,其中有鲁迅、李四光等。4月23日清晨,灵柩从浙寺出发,送葬的人越来越多,沿途并有不少的团体拦灵公祭。到达西单时,送葬的人流一眼望不到头,花圈数不清,挽联也数不清。高举在最前面的北京青年送的一副挽联是:

为革命而奋斗,为革命而牺牲,死固无恨;

在压迫下生活,在压迫下呻吟,生者何堪!

送葬队伍喊起了“李大钊先烈精神不死!”“共产党万岁!”等口号,唱起了悲壮的《国际歌》。队伍庄严地向前行进。

国民党反动派对李大钊及其巨大影响的仇视和恐惧,即使在他死去的第6个年头,也是有甚无已。当送葬的队伍行至西四时,便遭到了反动军警、特务的开枪袭击,并且,因这次公葬,被蒋介石的宪兵三团追究,几个月内,成千青年先后被捕,在北京狱内被杀害的就达400多人,文学家洪灵菲在这次血案中惨遭杀害。

虽然遭到半路袭击,但灵柩队伍仍继续行进,一直送到香山附近的万安公墓时,我党送来一块刻着镰刀斧头的墓碑。在那艰苦的岁月里,这块好不容易送出城来的珍贵的石碑,代表了多少共产党员赤诚的心意。但在当时,它却只能与李大钊同埋于地下。

赤色旗到处翻飞,劳工会纷纷成立,可以说完全是俄罗斯式的革命,可以说是二十世纪式的革命。象这般滔滔滚滚的潮流,实非现在资本家的政府所能防遏得住的。因为二十世纪的群众运动,是合世界人类全体为一大群众,……在这世界的群众运动的中间,历史上残余的东西,什么皇帝咧、贵族咧、军阀咧、官僚咧、军国主义咧、资本主义咧,———凡可以障阻这新运动的进路的,必挟雷霆万钧的力量摧拉他们。他们遇见这种不可当的潮流,都象枯黄的树叶遇见凛冽的秋风一般,一个一个的飞落在地。由今以后,到处所见的,都是 Bolshevism(布尔什维主义—编者注)战胜的旗,到处所闻的,都是 Bolshevist(布尔什维克主义者—编者注)的凯歌的声。人道的警钟响了!自由的曙光现了!试看将来的寰球,必是赤旗的世界!———李大钊《Bolshevism的胜利》

长按二维码支持激流网

为了能够更好地服务于关注网站的老师和朋友,激流网现推出会员制度:详见激流网会员办理方案

为了避免失联请加+激流网小编微信号jiliu1921

(来源:本文为激流网整理录入,如有转载,请注明出处。责任编辑:培天壤)

(来源:本文为激流网整理录入,如有转载,请注明出处。责任编辑:培天壤)